丞字一般人压不住吗,氶和丞有什么意思?

氶

zhěng

古同“拯”。

〔氶水〕河名,源出中国山东省,流入运河。

古县名,在今中国山东省枣庄市。

氶

chéng

古同“承”。

姓。

氶

zhèng

〔氶乡〕中国汉侯国名。

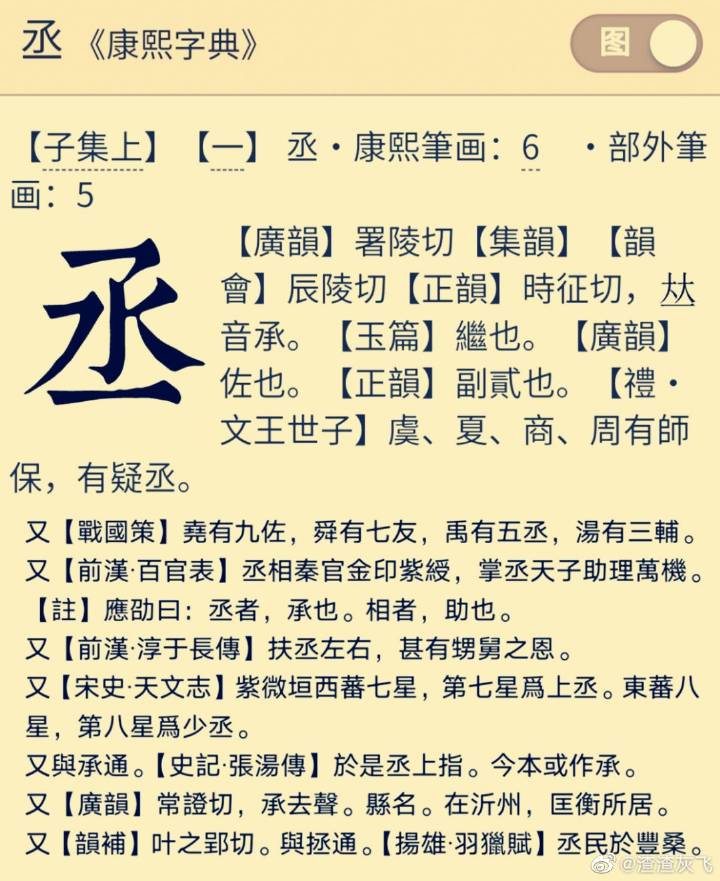

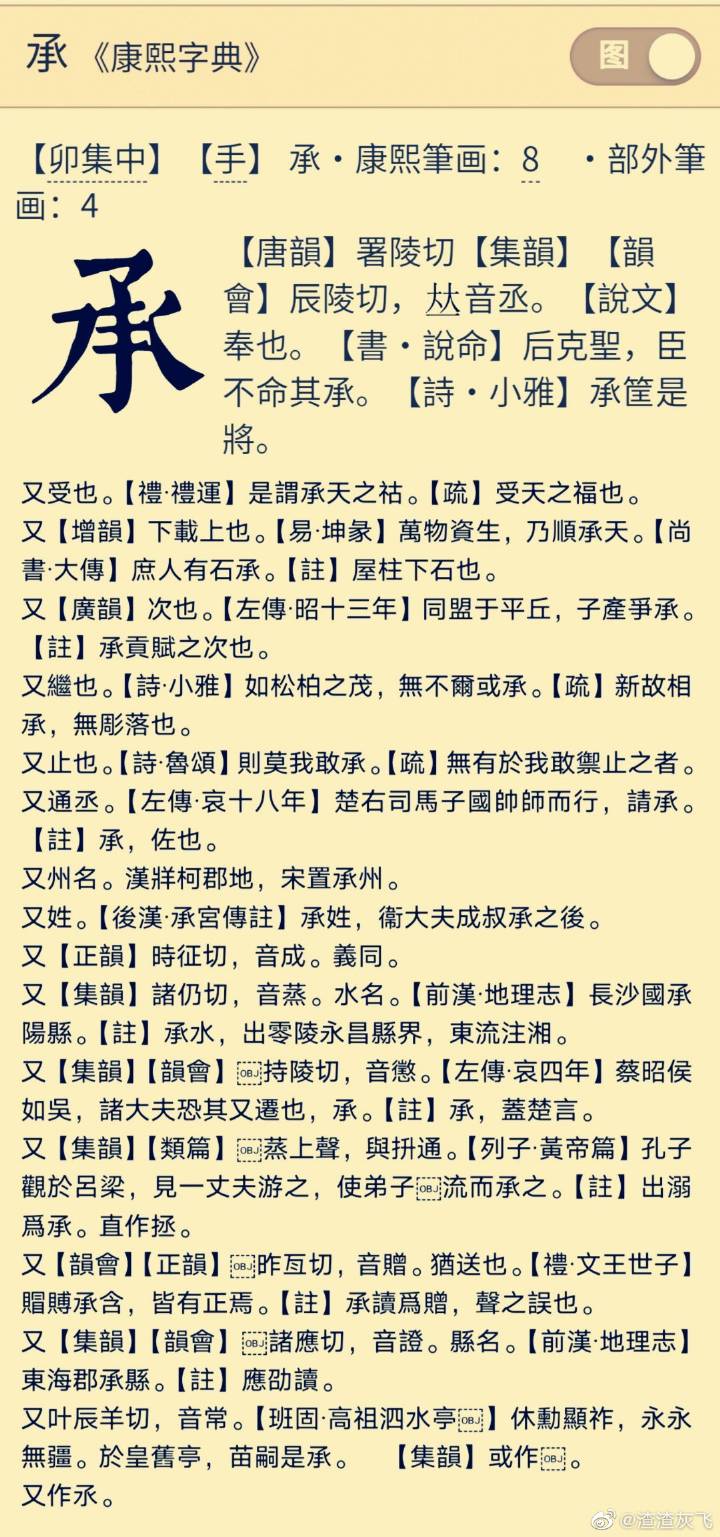

1、丞(拼音:chéng、zhěng)是现代汉语通用字 ,最早字形见于商代甲骨文 。“丞”是“拯”的古字,其字形像人用双手把陷入陷阱的人拉上来。“丞”本意即为拯救,读zhěng。由拯救引申,“丞”可表示帮助、辅佐。又由辅佐引申指辅助的官吏,这是“丞”字后来的含义。

2、读chéng。古代中国中央和地方长官的辅助官员多称“丞”,秦始置,他们一般是副职,如大理寺丞、府丞、县丞等。

丞字的由来的小故事?

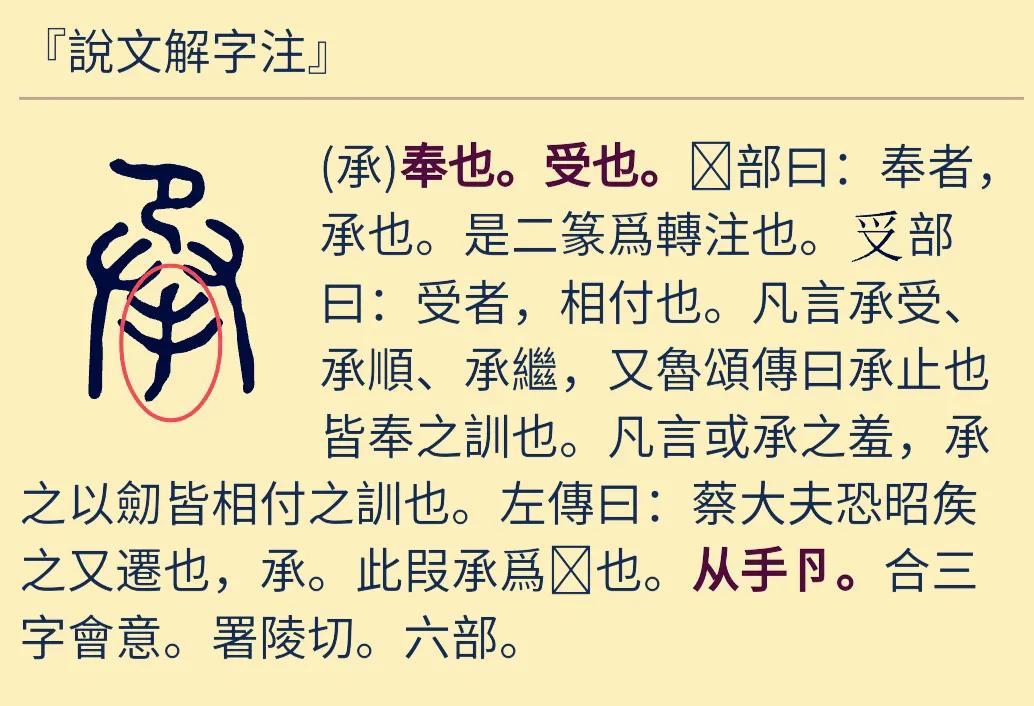

“解人之困,丞人之急。”这个“丞”字是个会意字。甲骨文①的中间是一个面朝左半跪着的人,下面有一条向上弯的曲线,像个大土坑,这就是人掉进土坑(或陷阱)的意思;人的上部左右有两只手,这就表示把人从土坑中救出来。金文②则把表示土坑的曲线去掉了,左右两手也移到了人的下部,表示用双手把人救出去的意思。③是小篆的形体,把甲骨文下部的土坑换成了一座大山,高山上站着一个面朝左弯腰曲背的人,左右有两只手搀扶着这个人从大山上下来。④是楷书的写法。

“丞”字的本义就是“救”,如扬雄的《羽猎赋》:“丞民乎农桑。”这里的“乎”字相当于“于”字,原话的意思是:用农桑之业来拯救老百姓。这里的“丞”字,应当读作zhěng(整),实际上就是“拯”字的本字。因为“丞”字当“丞相”等用了,所以就在“丞”字的左边加了个“提手旁”,写作“拯”。这样,“丞”字当“救”讲的本义就被“拯”字所取代。

“丞”字从“救”的本义又可以引申为“辅助”,如:“相国、丞相,皆秦官;金印、紫绶,掌丞天子助理万机。”(《汉书·百官公卿表上》)“掌”就是“主管”的意思;“万机”指国家的一切重要政事。这两句话的大意是:相国、丞相,都是秦朝所设的官;他们有金印、紫绶,辅助皇帝处理国家一切大事。到了秦汉以后,“丞”则往往指各级地方长官的副职,如副县令称为“县丞”,副知府称为“府丞”等等。至于“于是丞上指”(《史记·张汤传》)中的“丞”字,那是“承”字的假借字,当“秉承”或“承受”讲。上面这句话的意思是:在这时秉承皇帝的意旨。

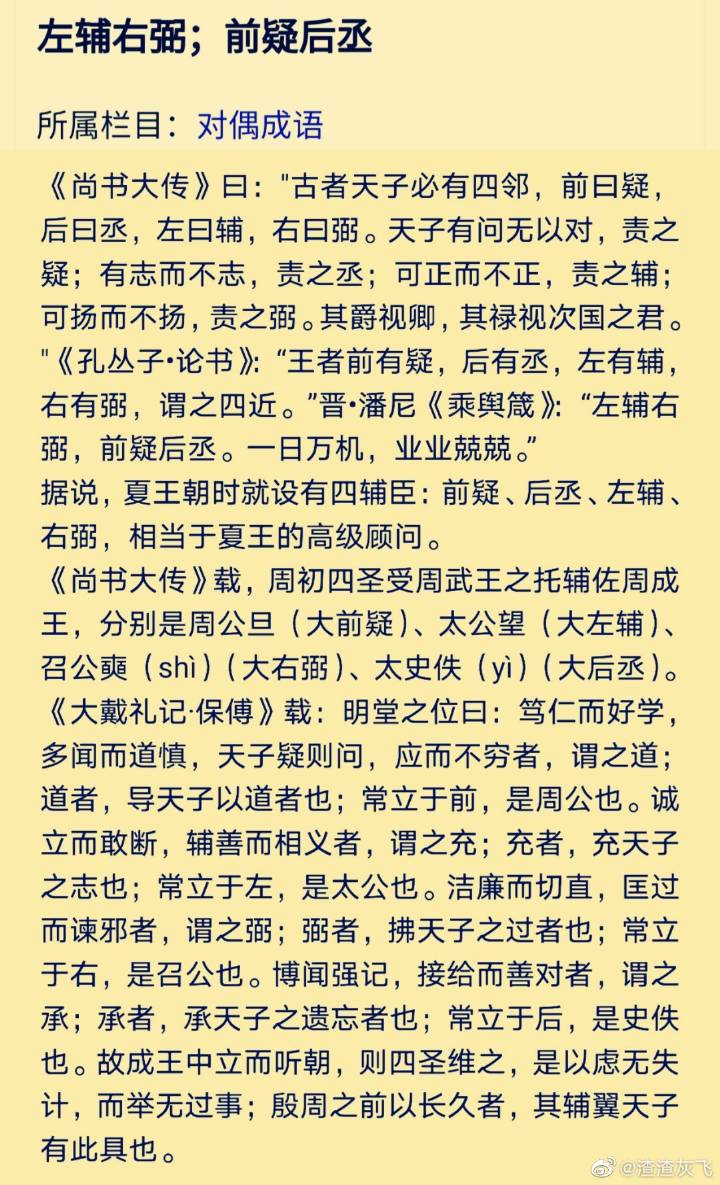

√上古四大辅臣之“后丞”

潘朝晖/文

夏朝时期据说就设有四大辅臣:前疑、后丞、左辅、右弼。

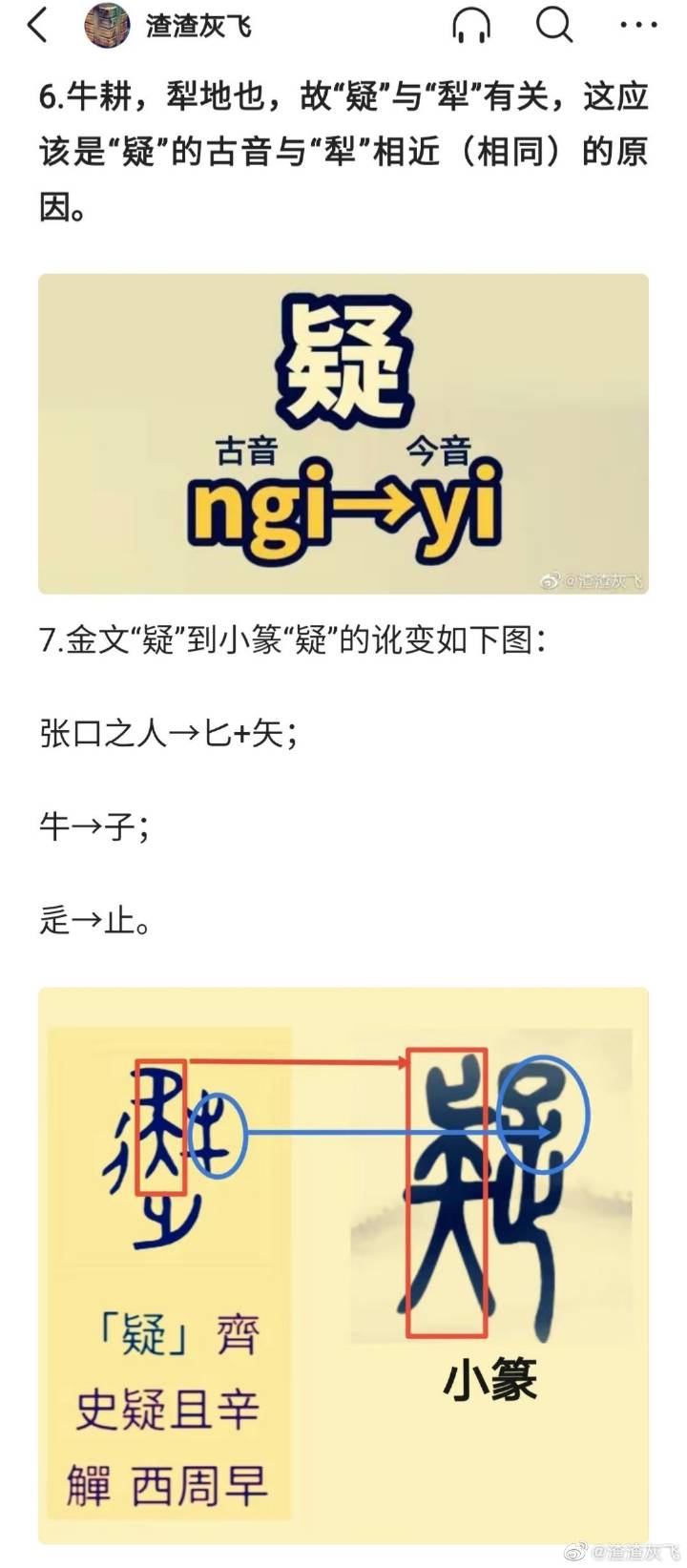

一、回顾“前疑”

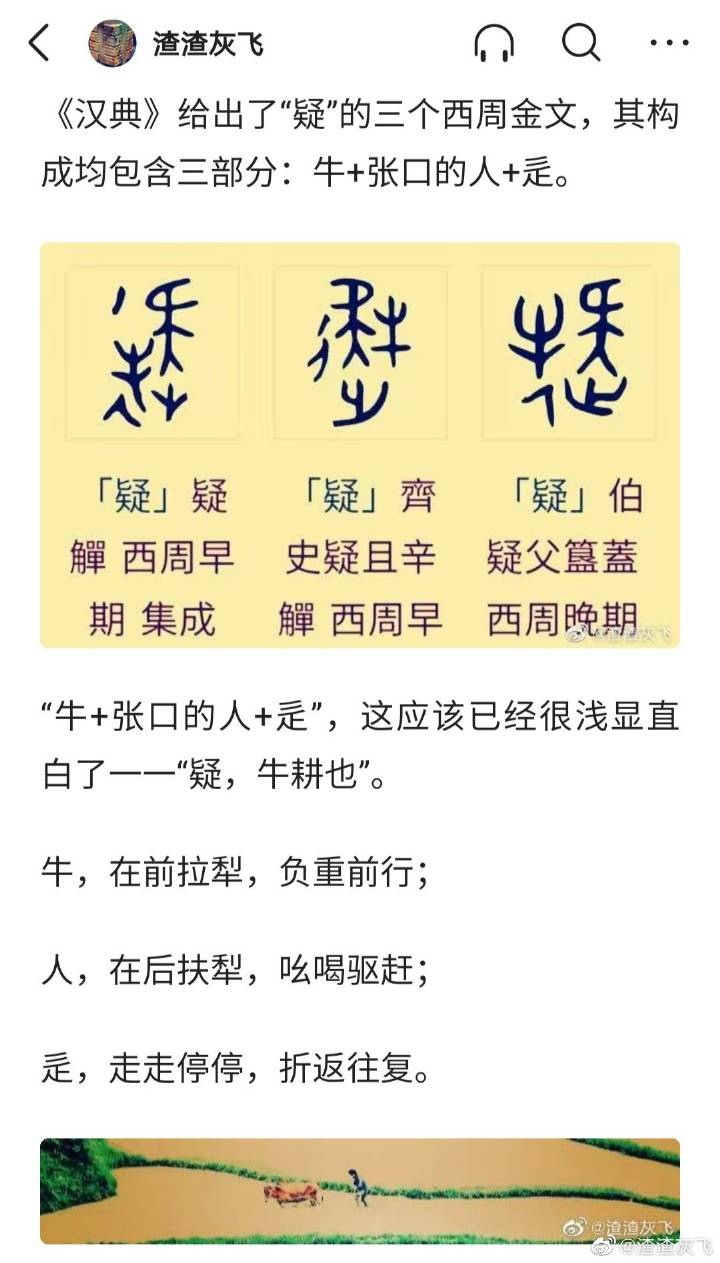

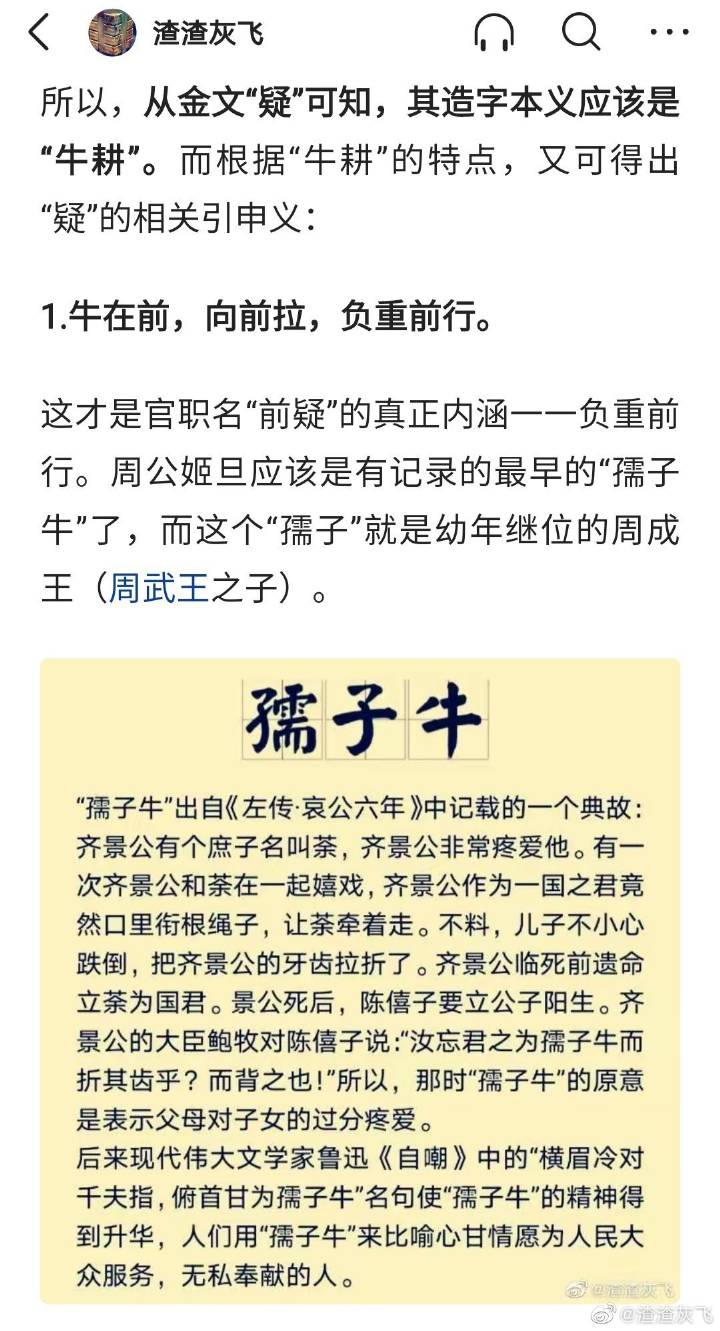

我在《上古四大辅臣之“前疑”》中解读了“疑”的本义及相关的引申义,并认为“前疑”的内涵是“孺子牛”一一负重牵引。

二、关于“后丞”

本文重点想聊聊“后丞”的内涵。

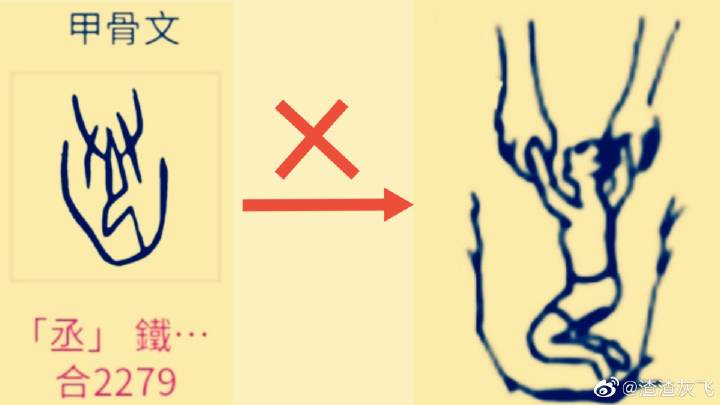

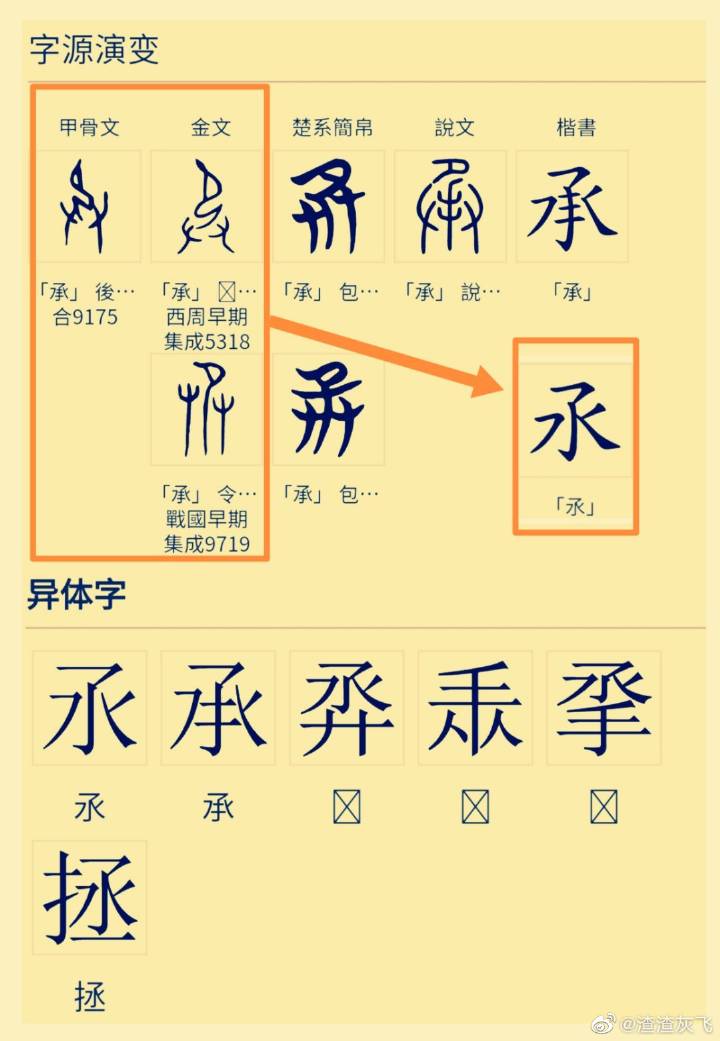

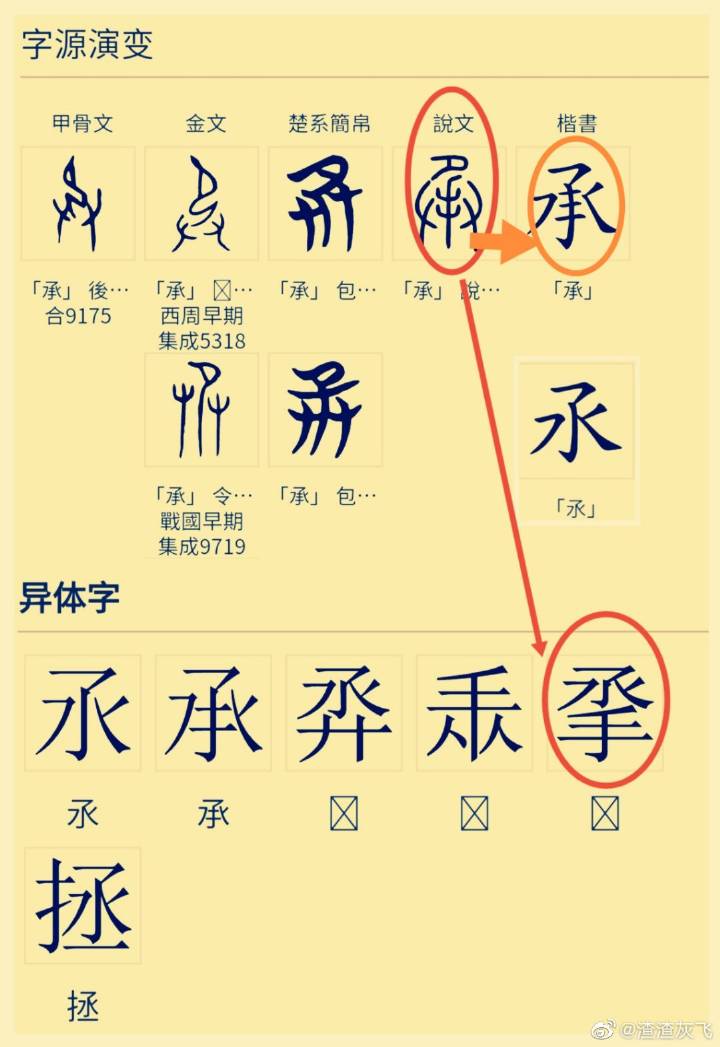

“丞”在甲骨文中就已出现:一个坑,一个人,一双手。

很多人都误以为“有一双手从上面伸出,欲拉出坑中人”,个人认为很值得商搉。

细看“丞”的甲骨文,那双手的方向是朝上的一一显然,“施救者”不是在坑外“从上面拉扯”,而是在坑内“从下面托举”。

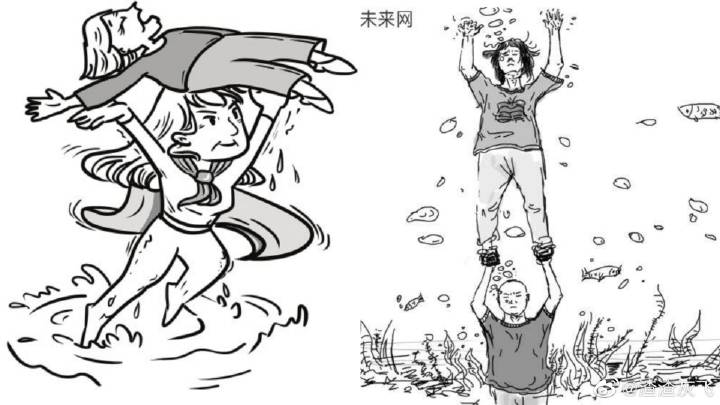

这不是我在较真,因为“从下面托举”是先确保“被救者”脱离险境,而“施救者”仍然置身危险之中。就象我们经常听说的“勇救溺水者”的故事,施救者往往拼尽全力将溺水者托举上岸,自己却因体力不支再也没能上来。可见,“从下面托举”远比“从上面拉扯”要更加的伟大。

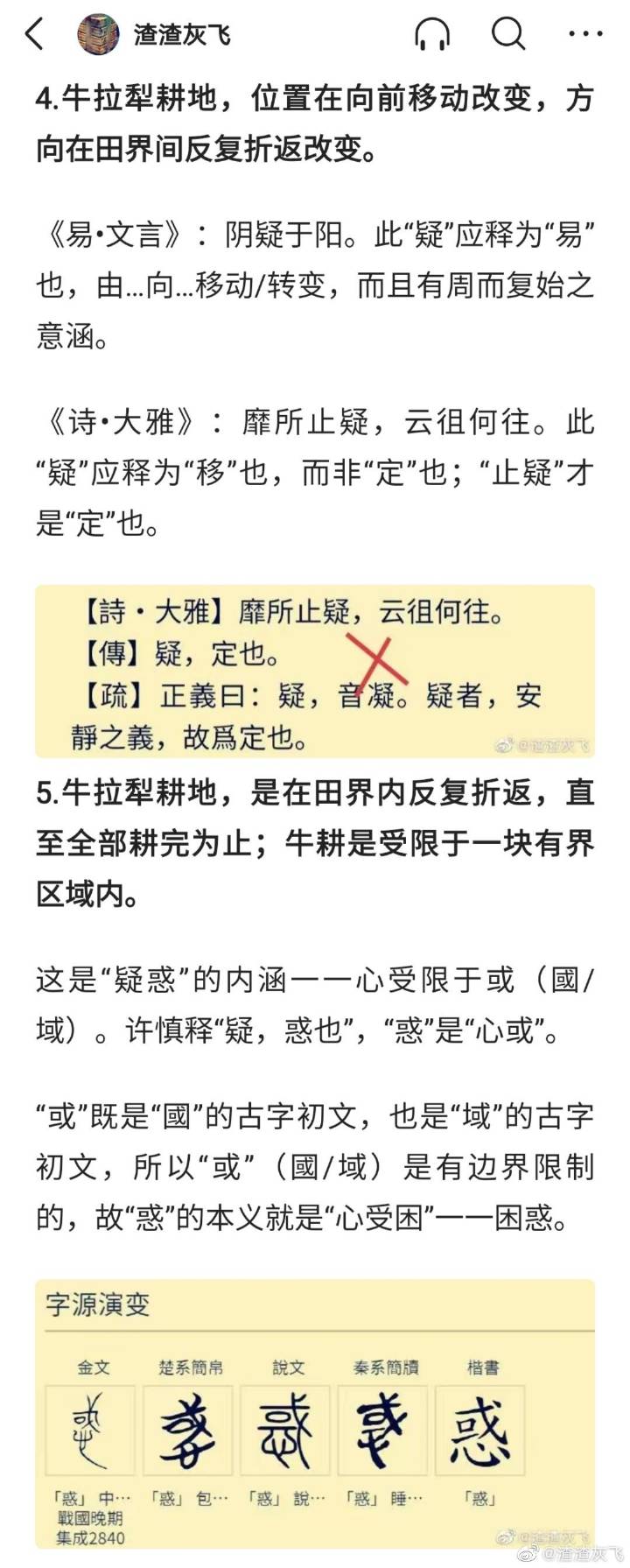

所以,甲骨文“丞”的造字本义是“一个人将另一个人托举出坑外”,故“丞”是“拯”的古字初文;后又引申出“托举、抬高、助推”之意。“丞”在古代被广泛运用于官职名,表示“佐官、副职”,比如:丞相是辅佐帝王的,府丞是知府的副手,县丞是知县/县令的副职。而“后丞”字面上理解就是“在后面帮助上抬前推”,其内涵是“垫脚石、登高梯、助推器”。

三、关于“氶/承”

汉字中还有“氶/承”与“丞”属于近亲,但“氶/承”的甲骨文中没有“坑”。

显然,“氶/承”比“丞”的内涵更加宽泛。

“氶/承”除了可以通“丞”,更是常用于“抬举人”一一奉承,“受重压”一一承受。

专家虽然将“氶”与“承”当成同源字,但个人认为二者本是有区别的:

“氶”是双手托人,此“双手”可以是同一个人的双手,也就是“托举者”可能是一个人。

而“承”是小篆才出现的,是在“氶”下加了一只手,变成三只手,所以“承”中必定是多人的手,“托举者”也就必然是多人(众人)。

所以,严格地从字源演化上讲,“氶”始见于甲骨文,而“承”却始见于小篆(“氶”下加“手”)。

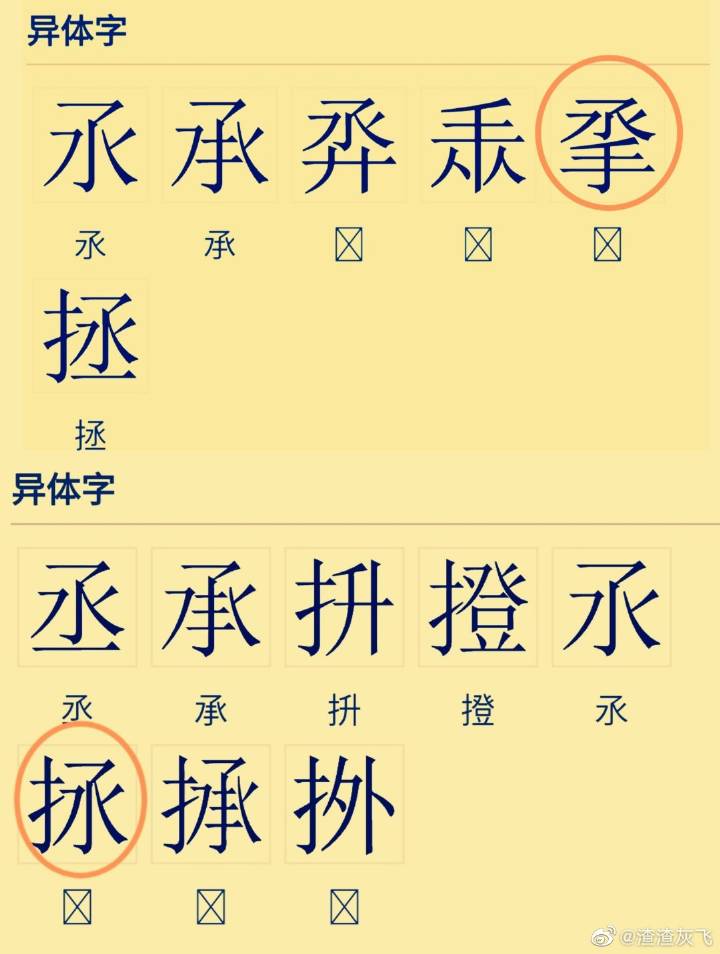

用一张图可以直观地说明“氶”与“承”的区别(见下图)。

“氶”您厚爱!一一这是“单人抬举”。

“承”大家厚爱!一一这是“多人抬举”。

只不过在后来的实际应用中都忽略了这种区别,“承”取代了“氶”。

另外,“承”不仅可以是上“氶” 下“手”,也可以是左“扌” 右“氶”。

这是今天的闲扯

图片均自网络,侵删,感谢原作者

本文原创,欢迎转载讨论