忄字旁寓意好的字有哪些,忄字旁的有什么字?

“竖心旁”的字有:悦 、快、 性、 怀、 怪、 情、 恒、 悄、 怦、 懂、 惨、 惜、 惨、 慌 、怡、 惰 、怖 、忧 。

悦 yuè

释义 :

1.高兴,愉快:喜~。愉~。和颜~色。心~诚服。取~于人。

2.使愉快:~耳。赏心~目。

3.姓。

组词:愉悦、 喜悦 、悦耳、 媚悦 、欢悦、 悦目、 取悦 、和悦、 悦服、 怡悦、 悦恺、 耽悦 悦欣。

忄的字有哪些字?

忄字旁的字有惯、惊、惶、愣、悔、憎、悼、慷、惭、愉、慨、恍、性、惟、惋、懊、悟、愧、忆、恬、愤、愕、恼、恻、懦、恰、恒、惨、憾、忧、悦、怡、怜、惰、悯、恢、恪、惚、惬、慎、怀、怖、恂、惴、恹、悖、怔、惘等。 一、恨[hèn] 1、仇视;怨恨:仇恨。恨之入骨。 2、懊悔:悔恨。遗恨。 二、怀[huái] 1、胸部或胸前:掩着怀。小孩儿睡在妈妈怀里。 2、心怀;胸怀:壮怀。襟怀。 3、思念;怀念:怀乡。怀友。怀古。 4、腹中有(胎):怀胎。怀孕。 5、心里存有:怀恨。不怀好意。少(shào)怀大志。 6、姓。 三、惊[jīng] 1、害怕;精神受到刺激,感到不安:惊慌。吃惊。 2、惊动:打草惊蛇。 3、骡、马等受到突然刺激后狂奔起来:马惊了。 四、懂 [dǒng] 知道;了解:懂事。懂行。懂英语。他的话我听懂了。 五、慢[màn] 1、速度低;走路、做事等费的时间长(跟“快”相对):慢车。慢走。慢手慢脚。你走慢一点儿,等着他。 2、从缓:且慢。慢点儿告诉他,等两天再说。 3、莫;不要:慢道。慢说。 4、姓。 5、态度冷淡,没有礼貌:傲慢。怠慢。

√“忄”古称马桩势,它有哪些化势,以及左右两旁如何变化

黄简讲书法(笔势篇)25——横竖的复合笔势5:马桩势

1、马桩势

好,横竖复合笔势讲得差不多了。今天给各位介绍一个马桩势。

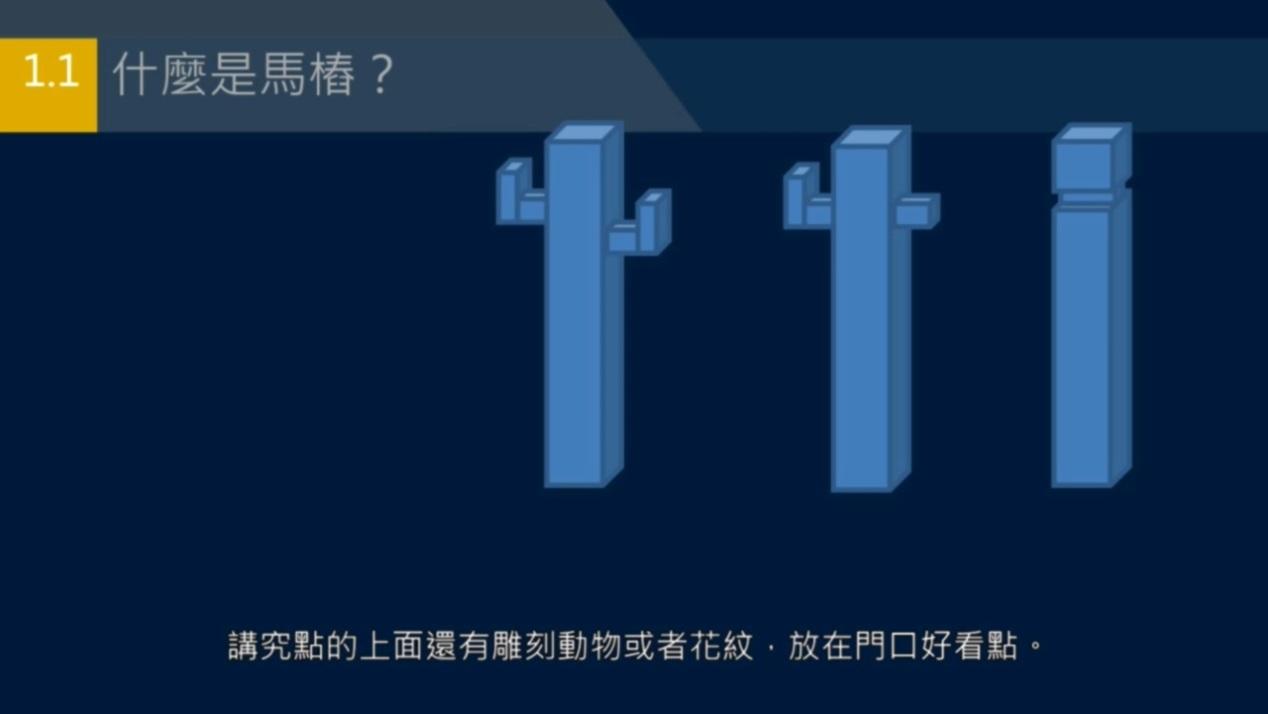

1.1什么是马桩势?

首先要知道什么是马桩?现在城市中几乎没有骑马的了,我小时候还看见过。要是你骑马去朋友家,到了门口马怎么办?那就要有个地方拴马,所以住宅门口就有这东西,拴马桩。有木的,也有石头的,有简单,有复杂的,讲究点的上面还有雕刻动物或者花纹,放在门口好看点。

1.2"心"字的演变

接下来讲讲一个常用字"心",最早甲骨文是这样的,后来篆字写成这样,到隶书中用作偏旁时,从圆线条变成了直线条,也就是从转变成了折,称为竖心旁。

你看《曹全碑》的竖心旁就是这样写的,"心"也会出现在一个字的下面,像就"慕"字这样。

隶书的竖心旁有很多写法,总的来说就是慢慢简化,到真书中,就成了这个样子,因为它的样子跟拴马桩差不多,所以叫马桩势。

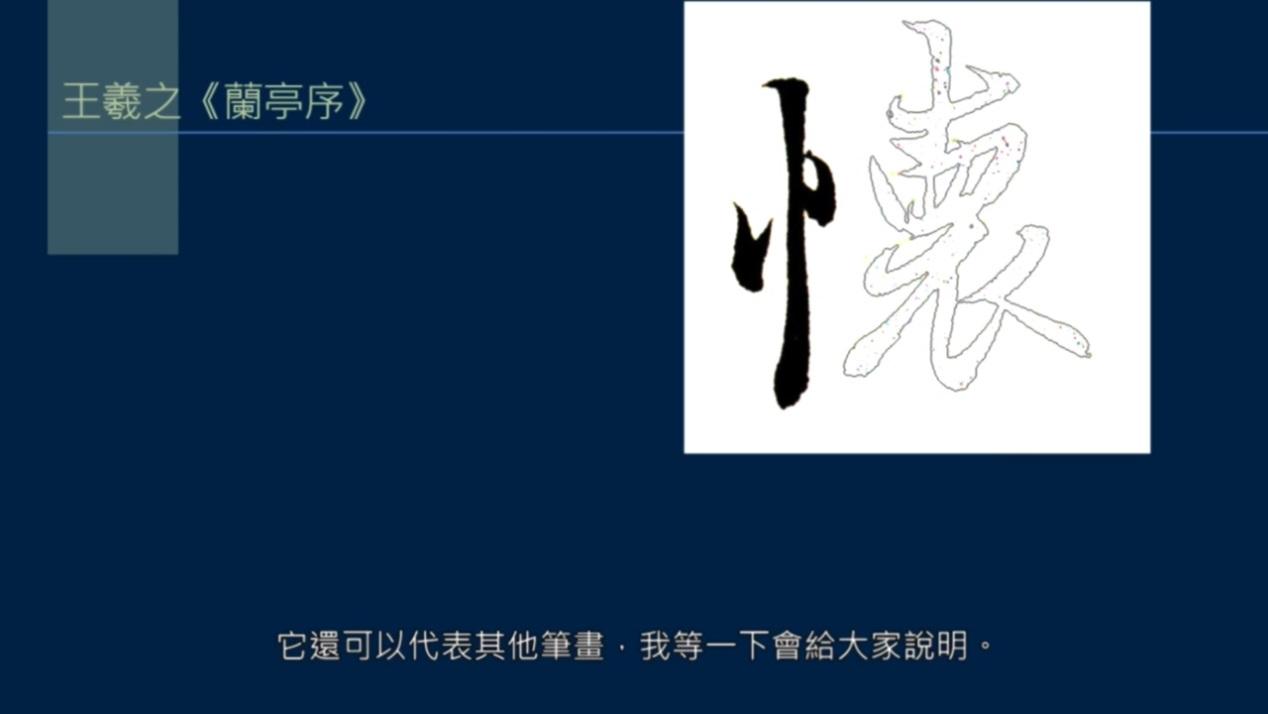

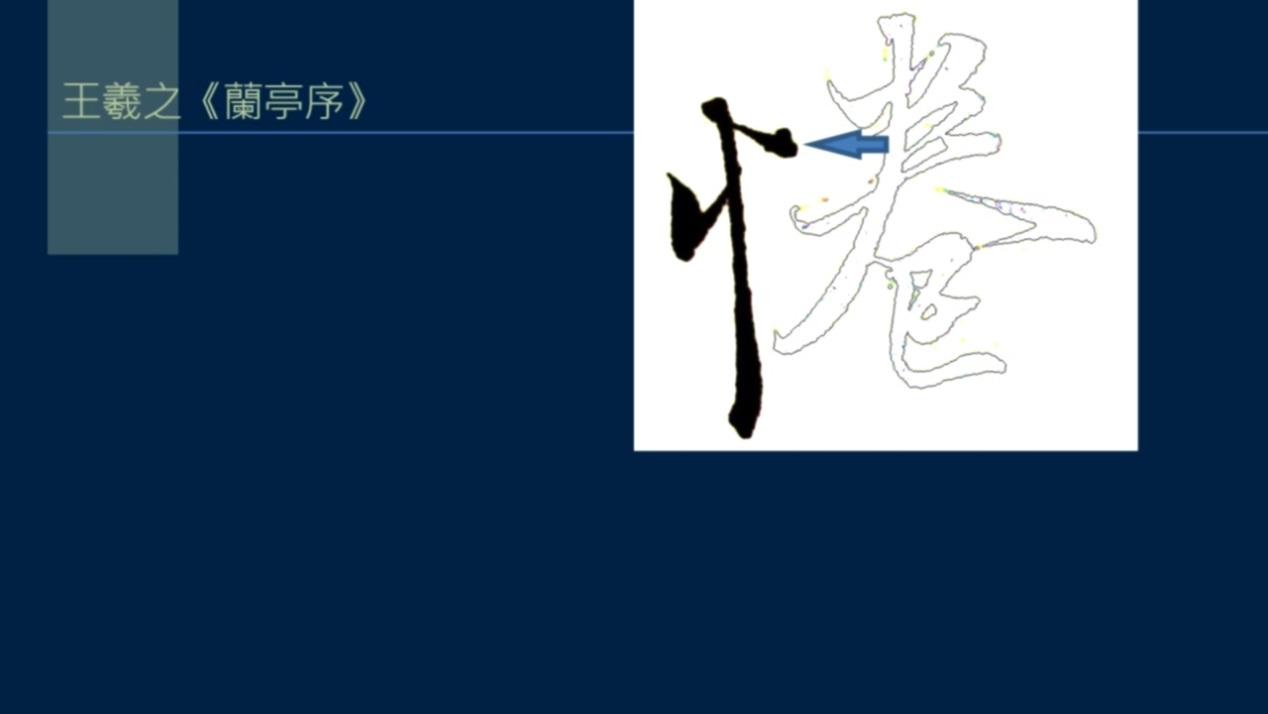

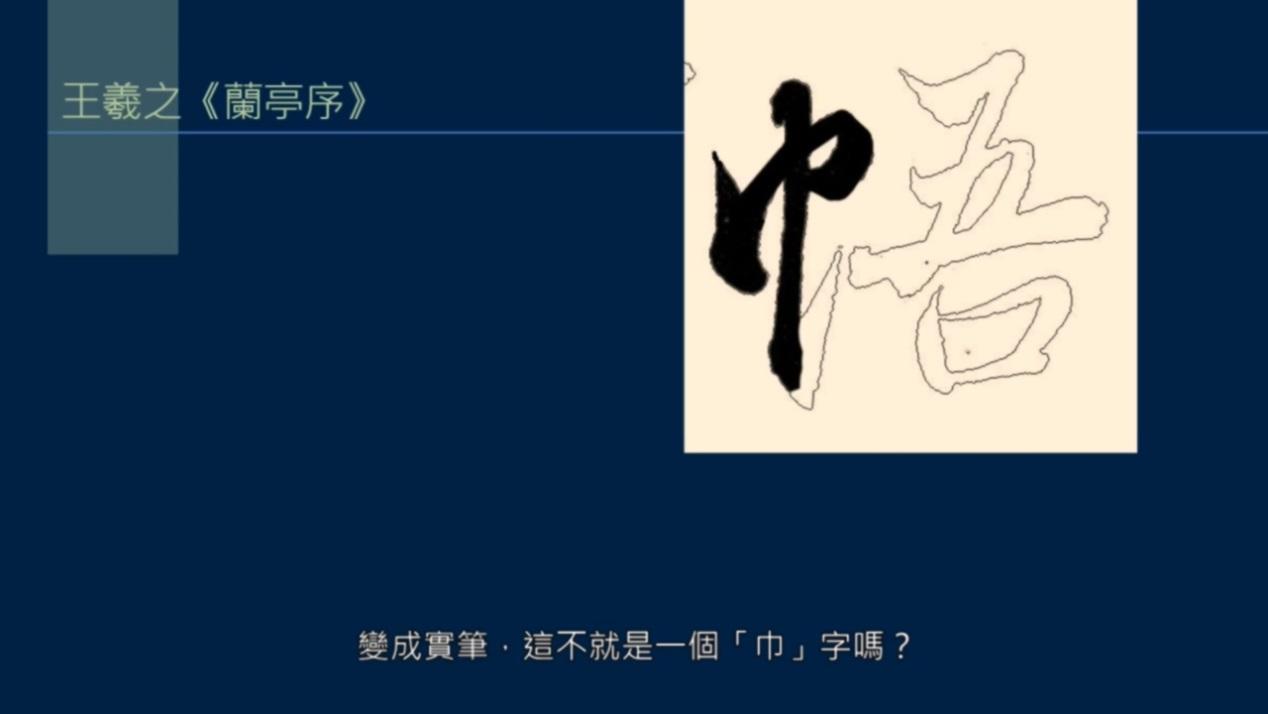

这是王羲之写的"怀"字。

左边竖心旁,在书法中,就称为马桩势。就文字角度而言,竖心旁只能用在左边,但在书法中,马桩势可以用于任何地方,马桩势未必一定要表示竖心旁,它还可以代表其他笔画,我等一下会给大家说明。

戈守智《汉溪书法通解》说:"马桩之法,先作两点相向之势,后作中竖。""相向"就是相对,他说的这个顺序是对的。更仔细地说,是先左点(其实是一个小竖),后右点,最后是中间一竖。简言之,就是先左右,后中间,这就是马桩势。

有时候写得急,右面这一竖就缩小为一点,像王羲之这个马桩势就是这样。

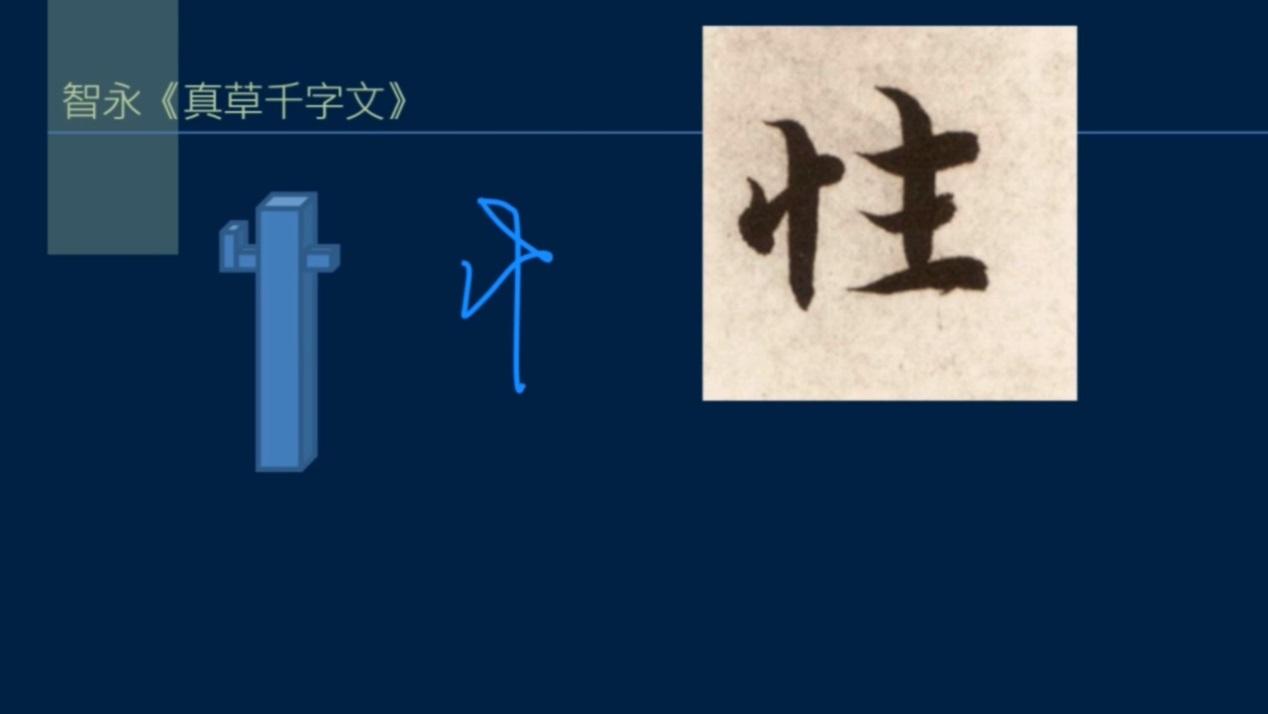

智永《真草千字文》中也有这样缩小右面一竖的例子,不但如此,而且中间联系左右两竖的虚笔写实了。

这也是常见的变化,类似于这样的马桩。

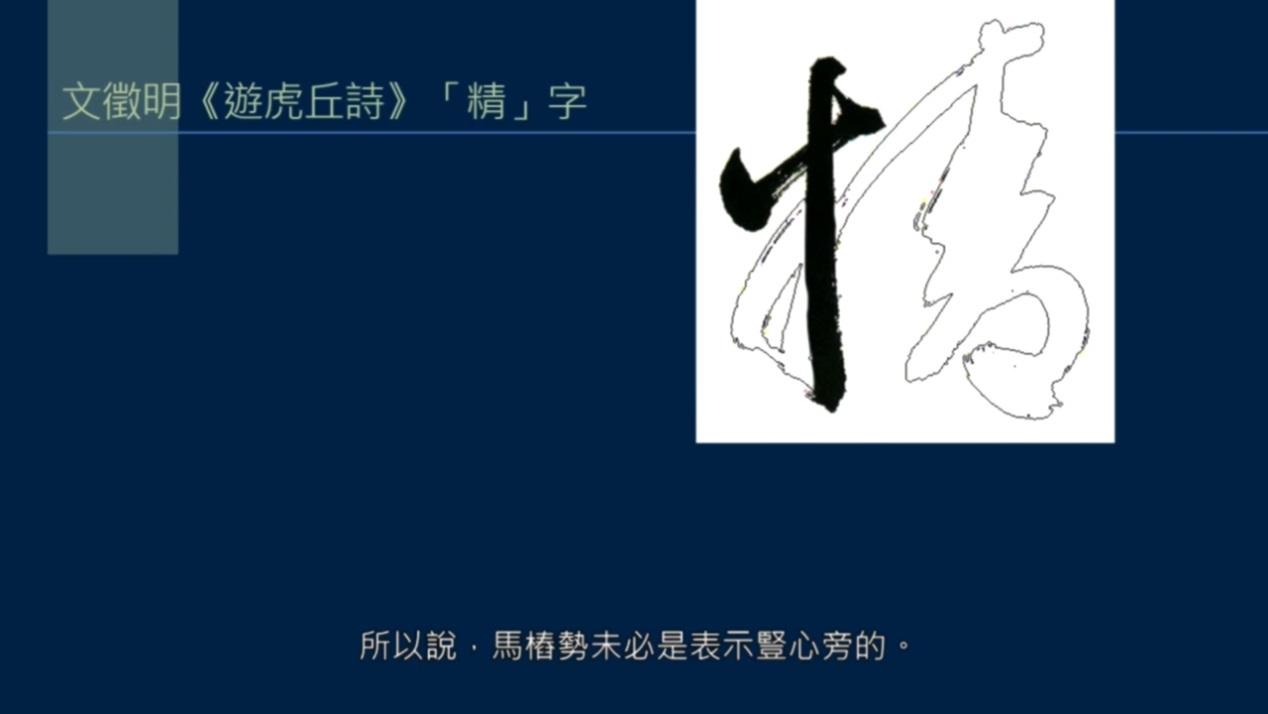

文征明《游虎丘诗》这个草书"精"字,

左边本来是"米",他先写了一个马桩势,和通常写"米"字的笔顺不同。所以说,马桩势未必是表示竖心旁的。

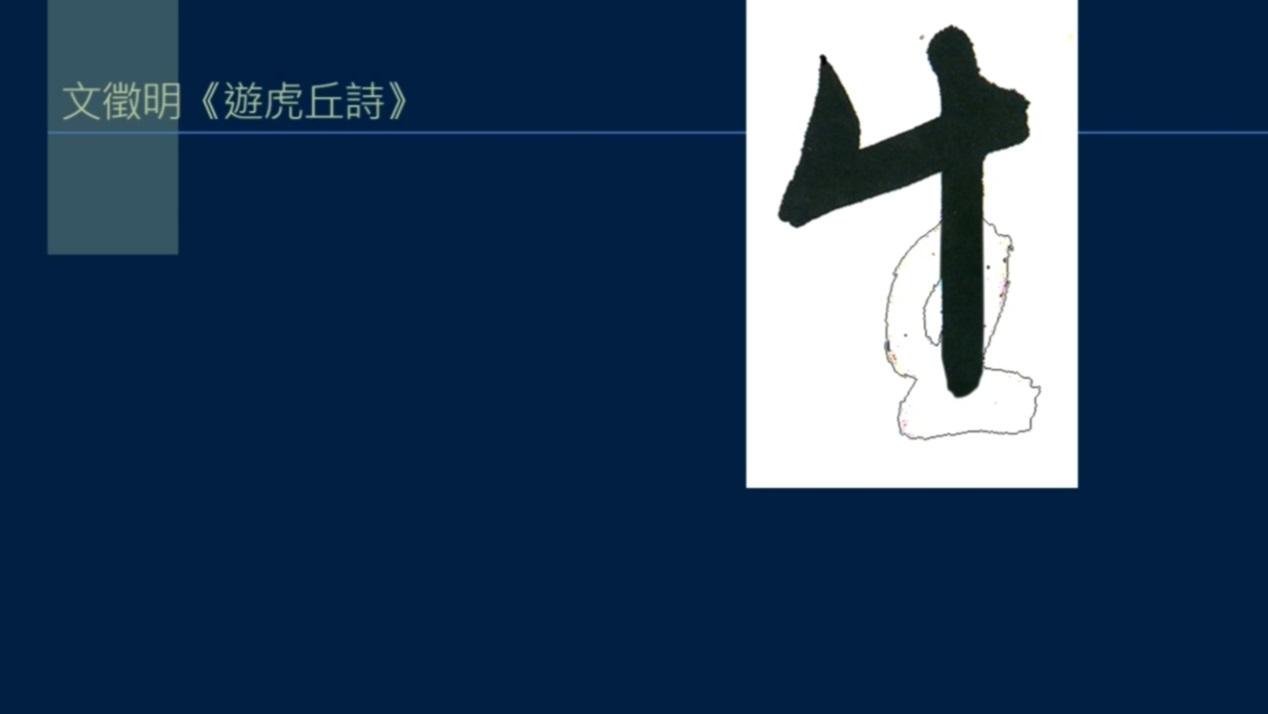

又如这个"生"字,

也是起笔先写了一个马桩势。

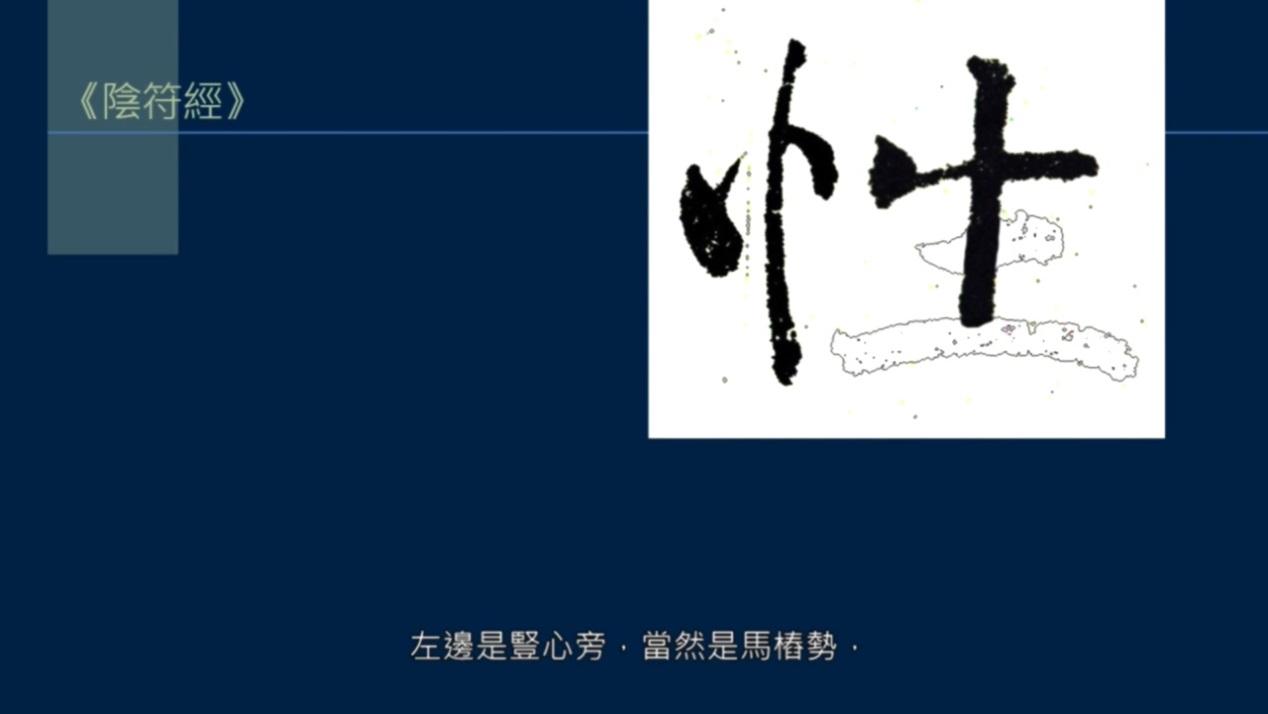

所以《阴符经》中这个"性"字,

左边是竖心旁,当然是马桩势。但右面还有一个马桩势,左右两个马桩势的形状不同。这个字是两马桩,加上一个奋笔势。

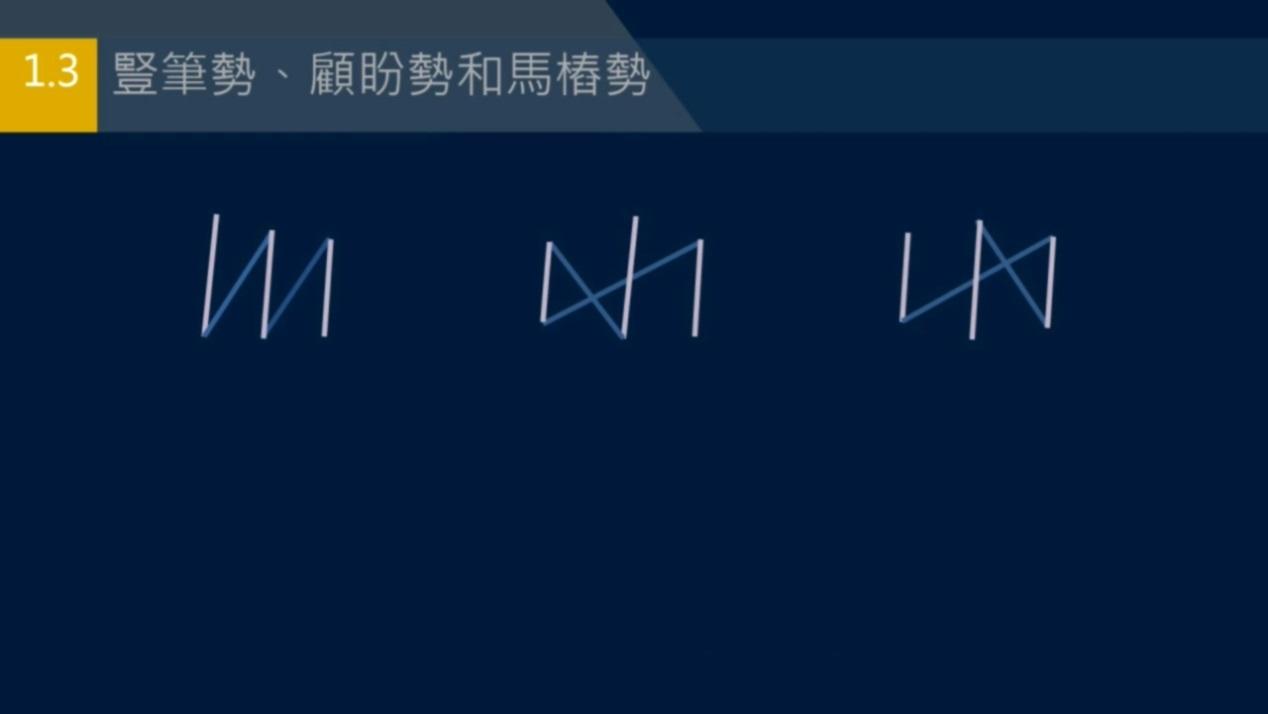

1.3竖笔势、顾盼势和马桩势

我帮大家提点一下:如果我们写三个竖笔,三笔顺次排列写来,这是竖笔势。

如果先写中间,然后写左右两边,这是顾盼势。如果先写左右两边,后写中间,这就是马桩势。这三根直线,哪一根长哪一根短是无所谓的,那怕缩短到三点,或者其中一根或两根缩短,名称不变。

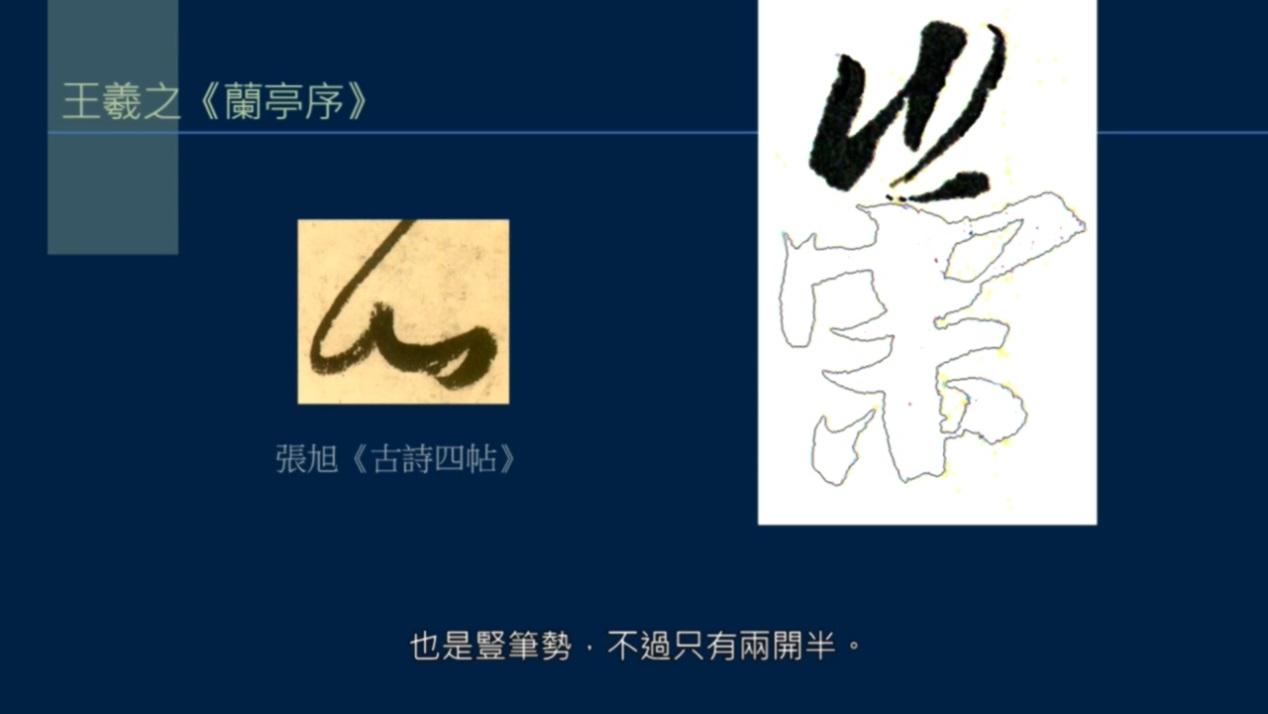

举例来说,王羲之《兰亭序》中的"崇"字,

上面有个"山"字,这是顺次写的,就是竖笔势,用了三开。

传为张旭的《古诗四贴》这个"山"字,也是竖笔势,不过只有两开半。

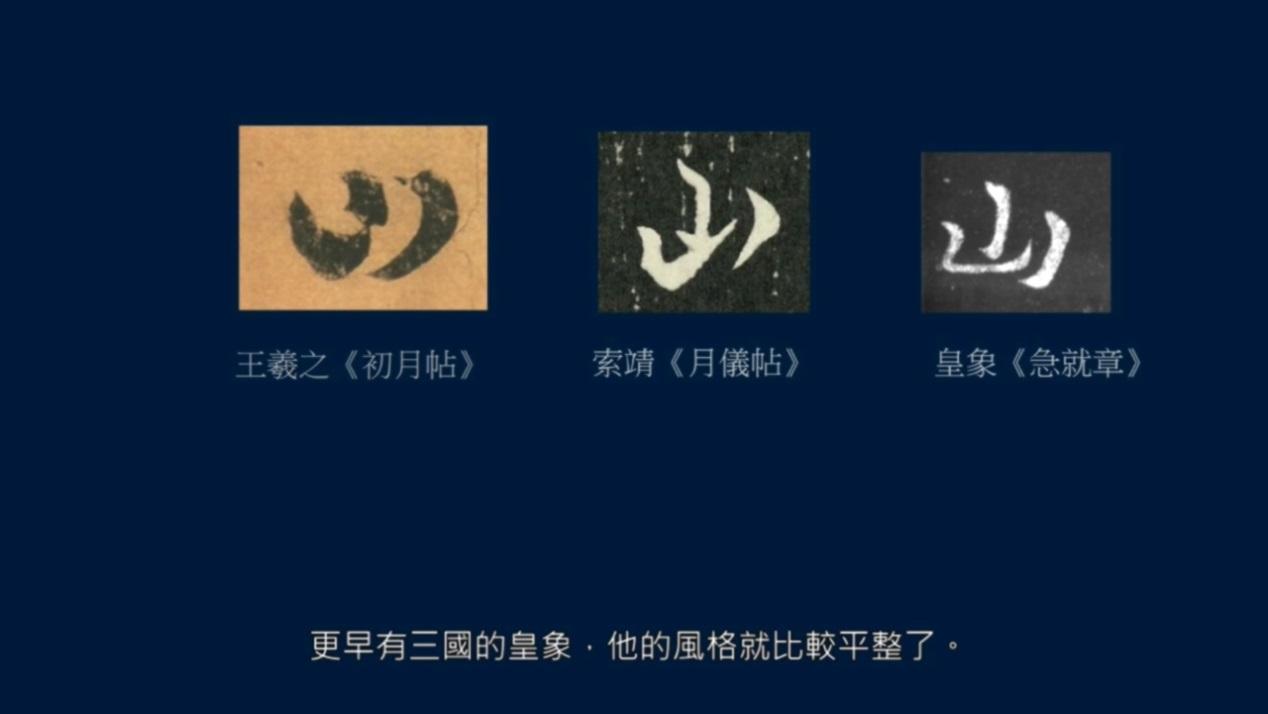

王羲之《初月帖》这个"山"字,是先写中间一竖,然后左右两边,所以是顾盼势。王羲之经常用这种写法,看起来有点像个"小"字。在王羲之之前,西晋的索靖也是这样写,更早有三国的皇象,他的风格就比较平整了。有没有用马桩势写"山"字的呢?也有。

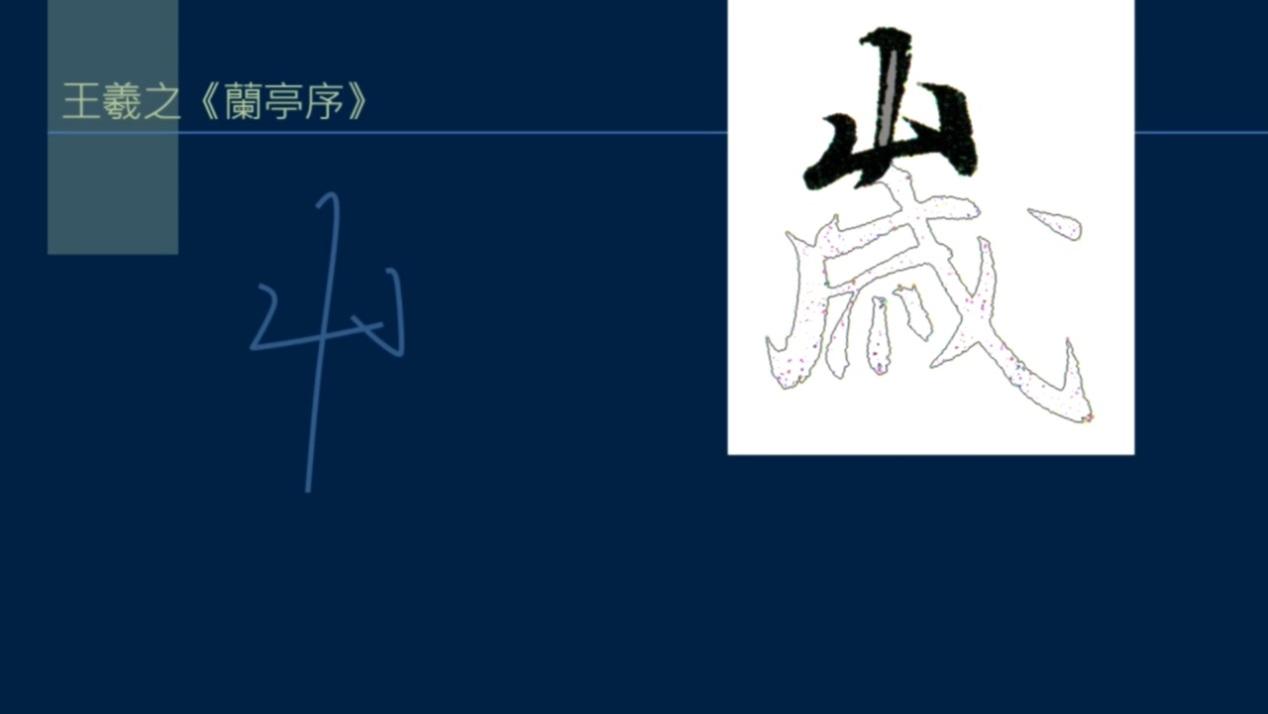

王羲之《兰亭序》中的"岁"字,

上面是"山",他是先写左右两竖,后写中间一竖。这个马桩势,只是中间一竖缩短了。如果我把它拉长,大家就看得很清楚了。

连同22课讲到竖笔势抬笔的写法,"山"字我已经介绍了四种写法。

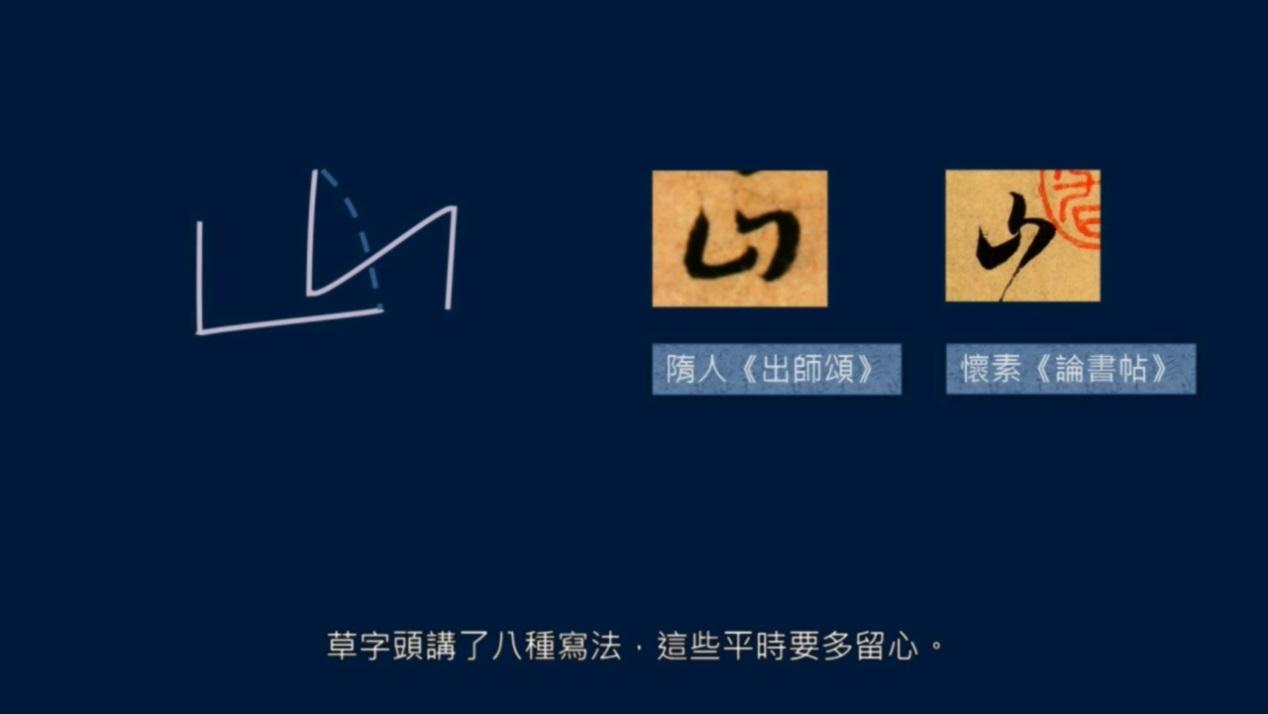

草字头讲了八种写法,这些平时要多留心。

马桩势还有其他用法,你看这个"悟"字,

它左边是马桩势,下面有一个拖笔可以不计。你看好,如果中间联系左右的那个虚笔加粗,变成实笔,这不就是一个"巾"字吗?

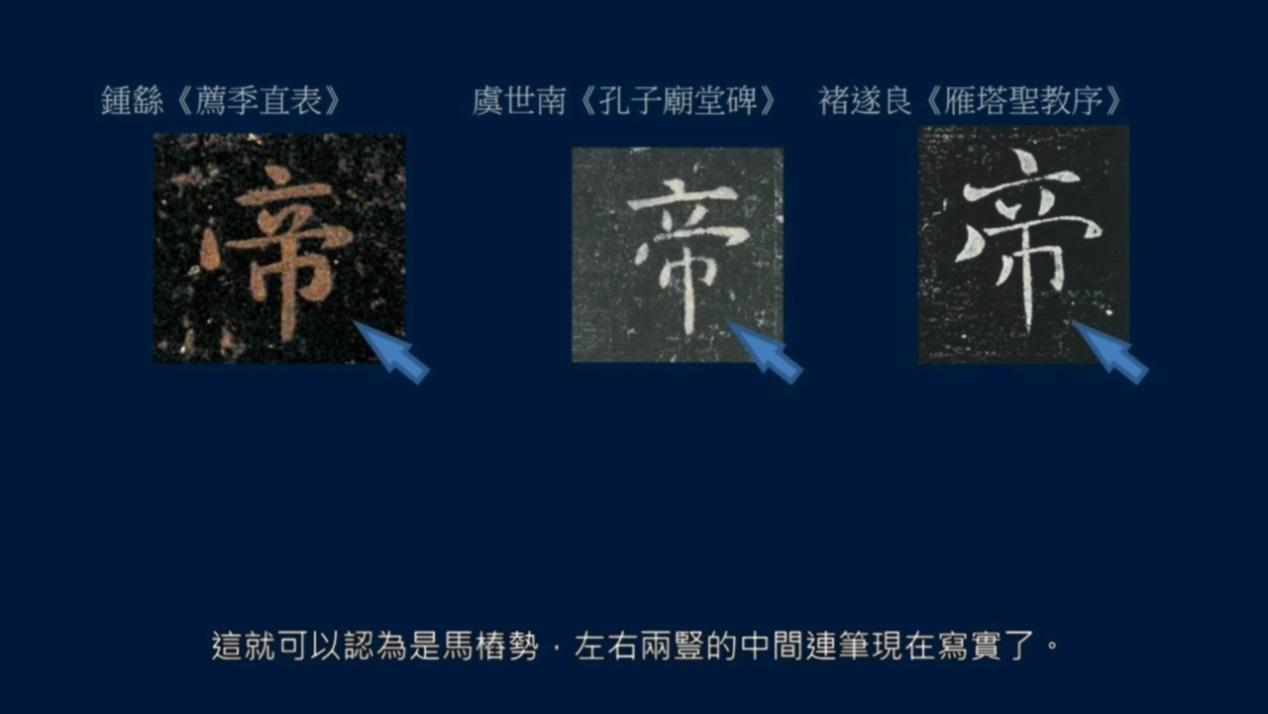

举例来说,

这个"帝"字的下面就是"巾",这就可以认为是马桩势,左右两竖的中间连笔现在写实了。

1.4马桩化势

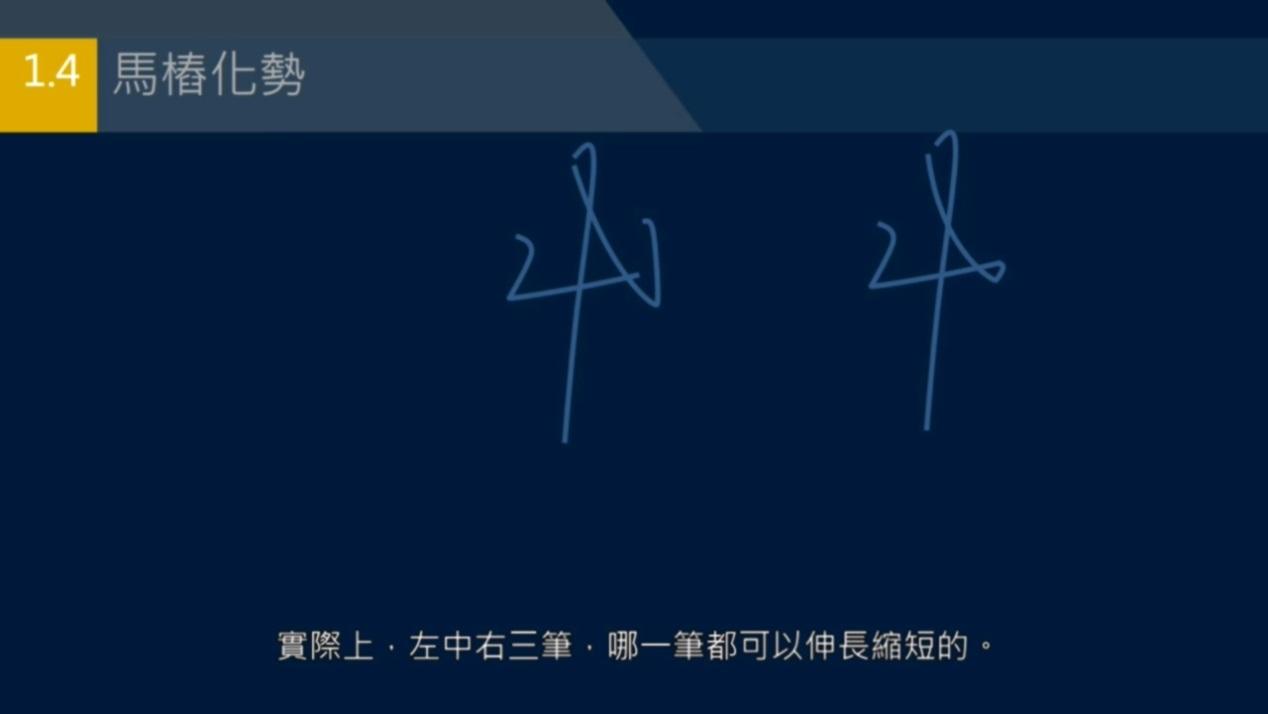

接下来讲讲马桩化势,从刚才的介绍中,

我们知道,马桩势的样子大致就是这样两种。其实是一种,因为第二种的右面一竖是缩小为一个点。实际上,左中右三笔,哪一笔都可以伸长缩短的。

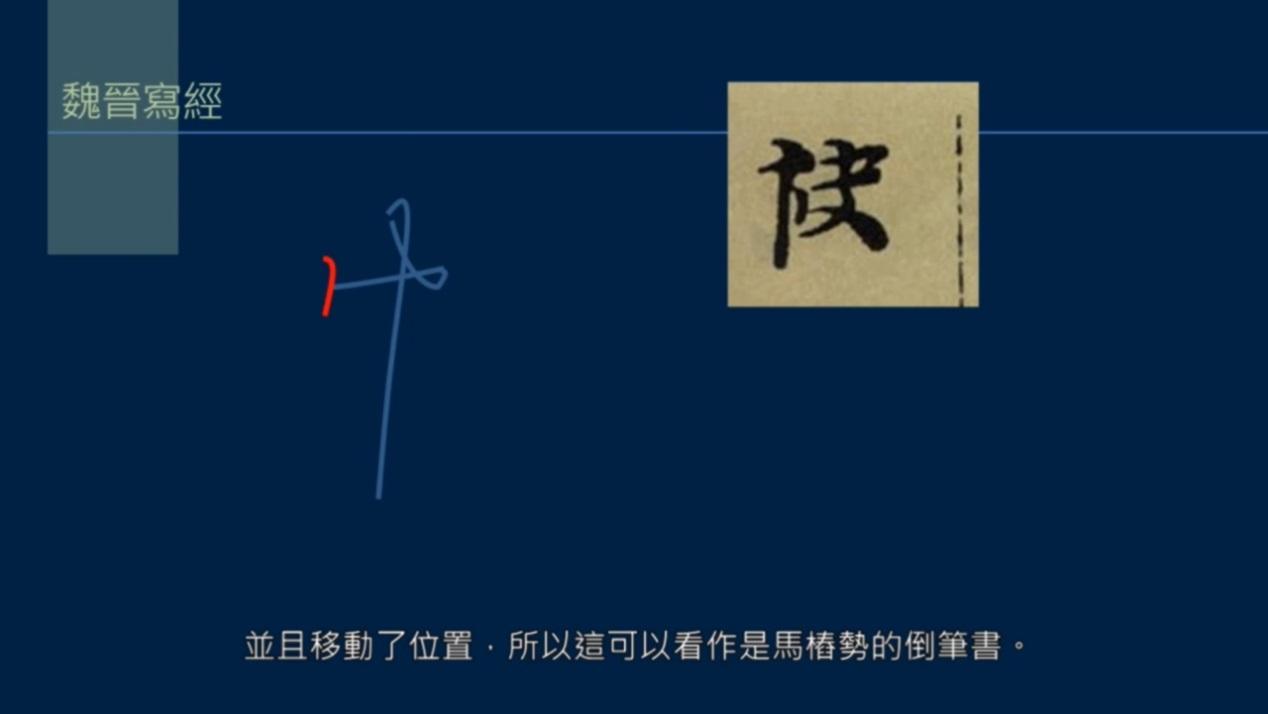

在魏晋抄经中,马桩势有这奇怪的写法,他是先写了一个十字,然后补上一个小竖。

其实这个小竖应该是先写的,现在变成了后写,并且移动了位置,所以这可以看做作是马桩势的倒笔书。

日本有个名称,叫做"立心脚",意思是把"心"字立起来写了,好像"恭"字的下面。

但中国没有这个名称,为什么呢?你想,既然竖心旁可以省一点,那么放在字下面的"心"字,当然也可以同样处理,同样对待,这不是很公平吗?

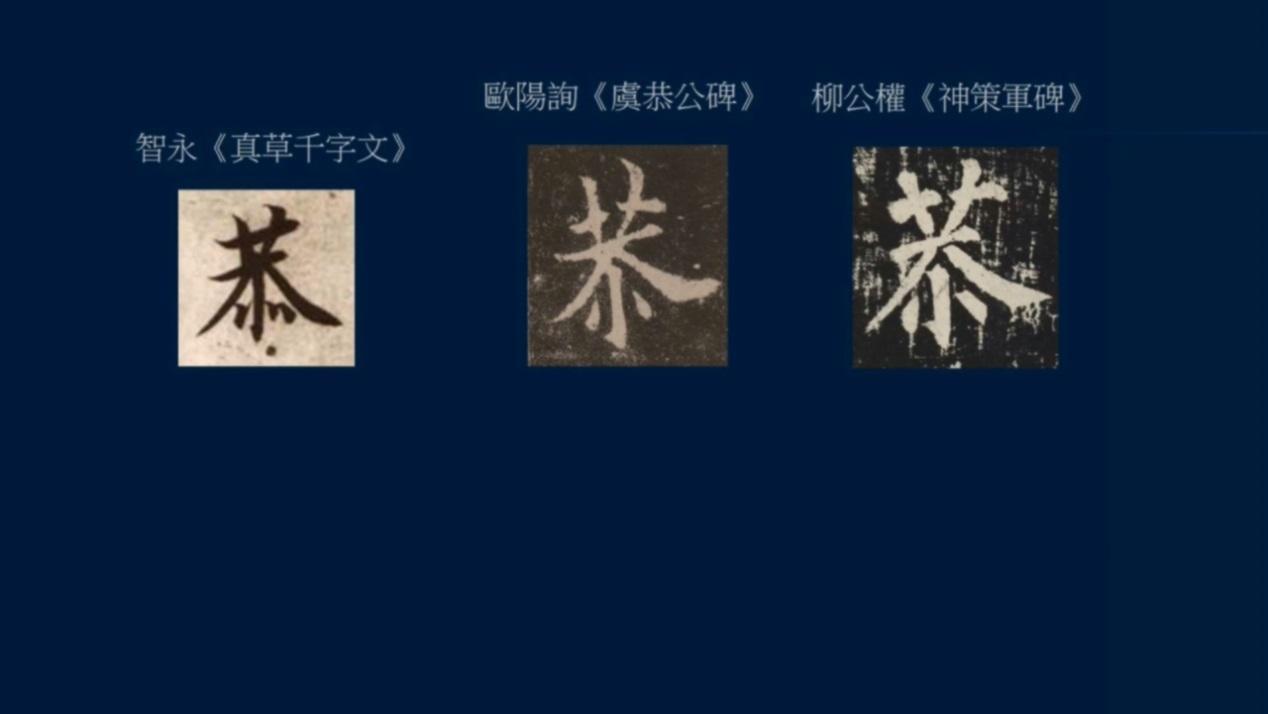

所以在中国书法作品中,智永写的"恭"字下面的"心"用三点,唐朝欧阳询、柳公权省了一点,或者说下面用了顾盼势。书法是手写体,真书不是写正体字,在书法中,像智永这样的写法,或欧阳询、柳公权的这样,都是可以的,二者在书法中往往是通用的。

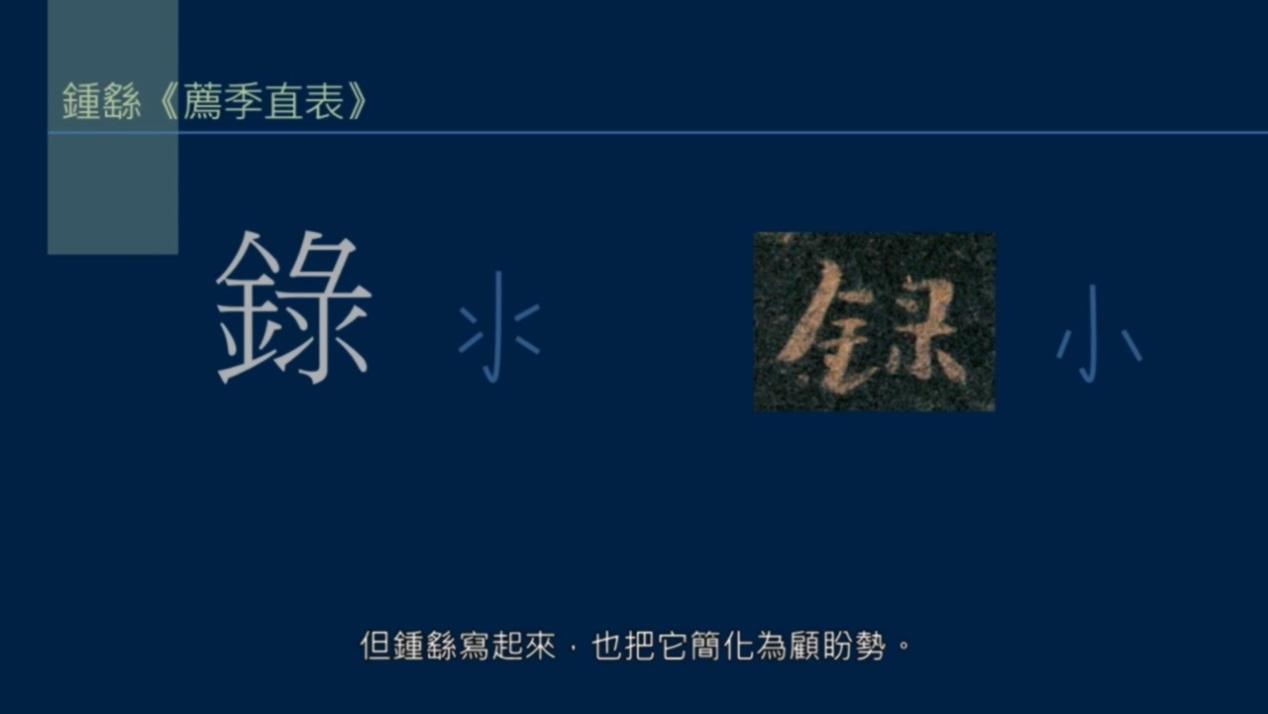

又如"录"字,

最后有这样一个笔势,但钟繇写起来,也把它简化为顾盼势。

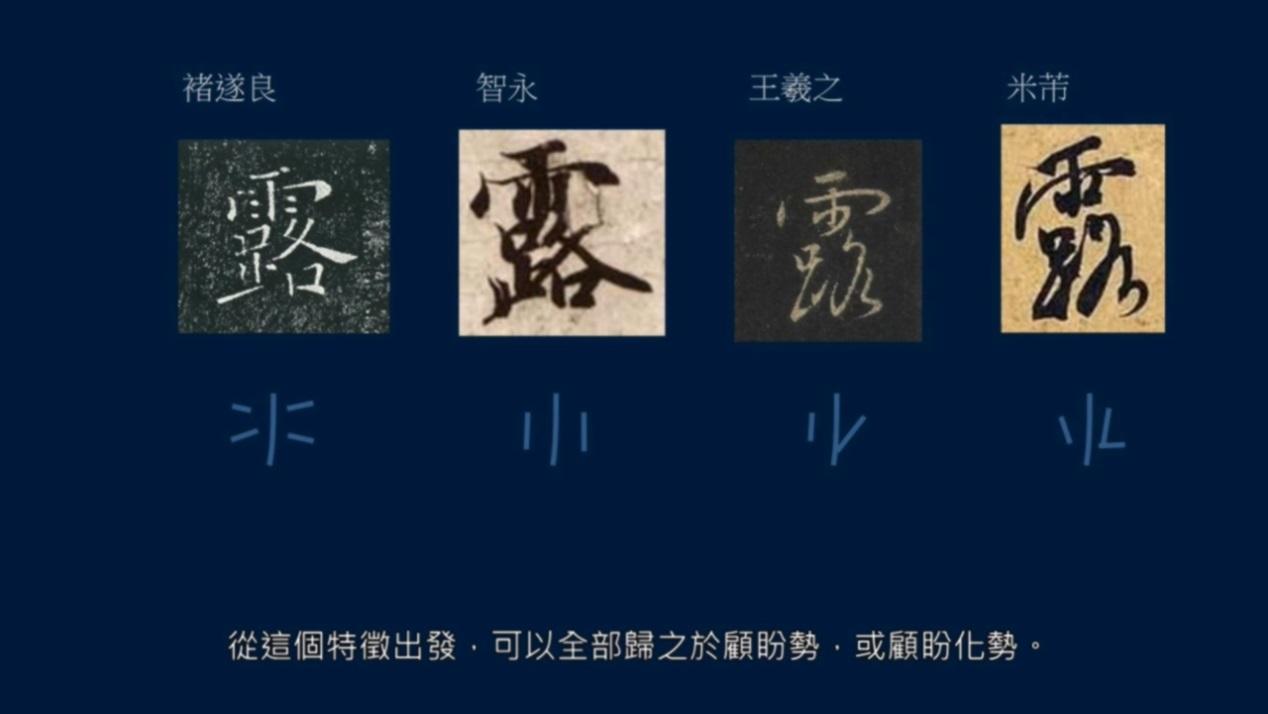

又如"雨"字头,

中间是一竖加四点,菱米势。但各家发挥时,很不相同。这么多形状怎么办?每样取一个名字吗?当然不是,他们有一个共同的特征,就是先写中间一竖,然后左右两边。从这个特征出发,可以全部归之于顾盼势,或顾盼化势。

简言之:

· 先写中间一竖、后写左右两旁是顾盼势。

· 先写左右两旁、后写中间一竖是马桩势。

· 所谓两旁,可以扩大为两部分。

每个部分本来是一小竖、或一点,如果扩充为两点,这就是顾盼或马桩的化势。刚才我们看到,古代书法作品中两点和一点是通用的。

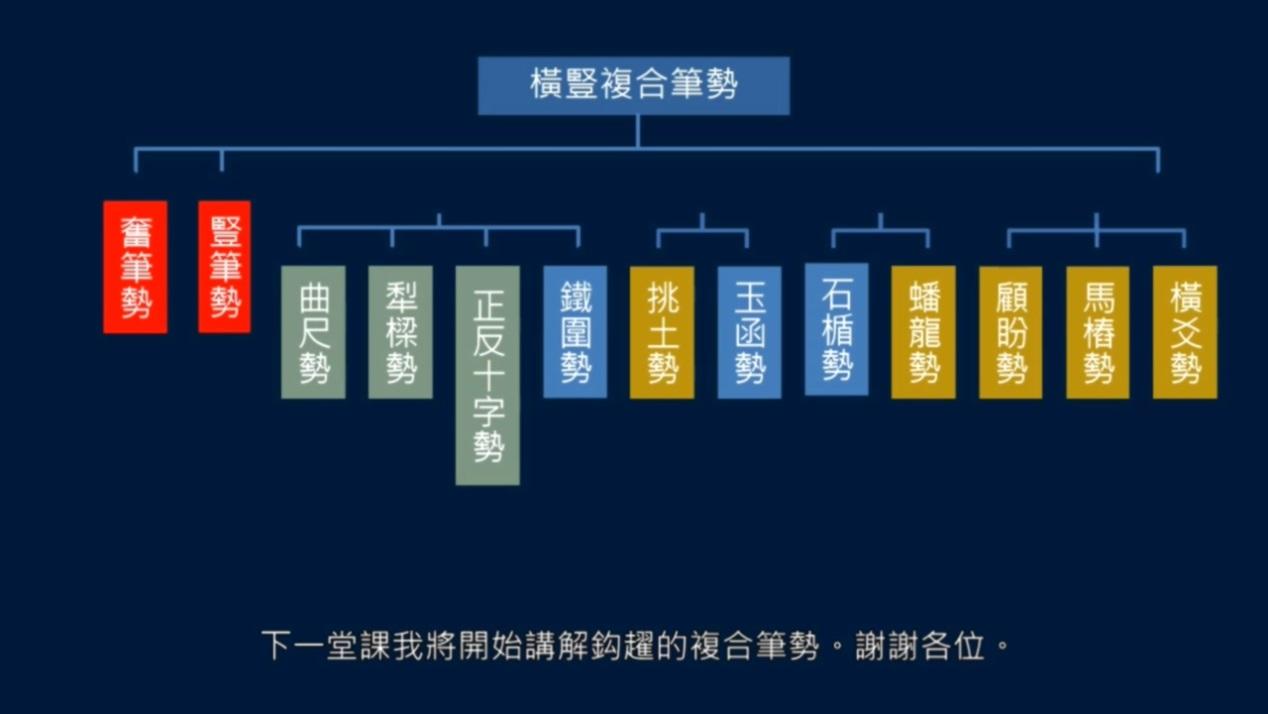

2、横竖复合笔势小结

横竖复合笔势讲了五堂课,大致讲完了。我们来回顾一下,讲了哪些笔势。最基本的是奋笔势和竖笔势,这两个是张旭"五势"的内容,只要善用抬笔功能,就可以变出各种形状。

曲尺势和犁梁势,其实只是奋笔势一开。

如果横竖交叉,就会形成十字,画十字和拨镫法有关,拨镫法是四个动作,其中第三个就是抬笔。要注意十字有正、反十字,顺时针转是正十字,反时针转是反十字,它们也是一开,只是用了抬笔。

如果竖笔一开加奋笔一开,就可以写出铁围势,铁围势也可以写成弧线。

挑土势和玉函势都是一开半,玉函只抬笔一次,挑土就要抬笔两次。

石楯势和蟠龙势,都是两开半,石楯势是奋笔势两开半,抬笔一次,蟠龙势是竖笔势两开半,抬笔两次。

顾盼势和马桩势,其实是一个两开半的竖笔势变化,一共三笔,来回交叉,由两旁先写还是后写来区分。

最后横爻势,往往用于草字头,它由一个反十字加一个正十字组成。

在这张表上,奋笔势和竖笔势是张旭提出的,这是横竖复合笔势的基础,其他的专称都是后代补充的,只是奋笔势和竖笔势的变化。

下堂课我将开始讲解钩趯的复合笔势。谢谢各位。

本节要点:

· 马桩势。

· 马桩化势:左右两旁的变化。

· 横竖复合笔画的小结。

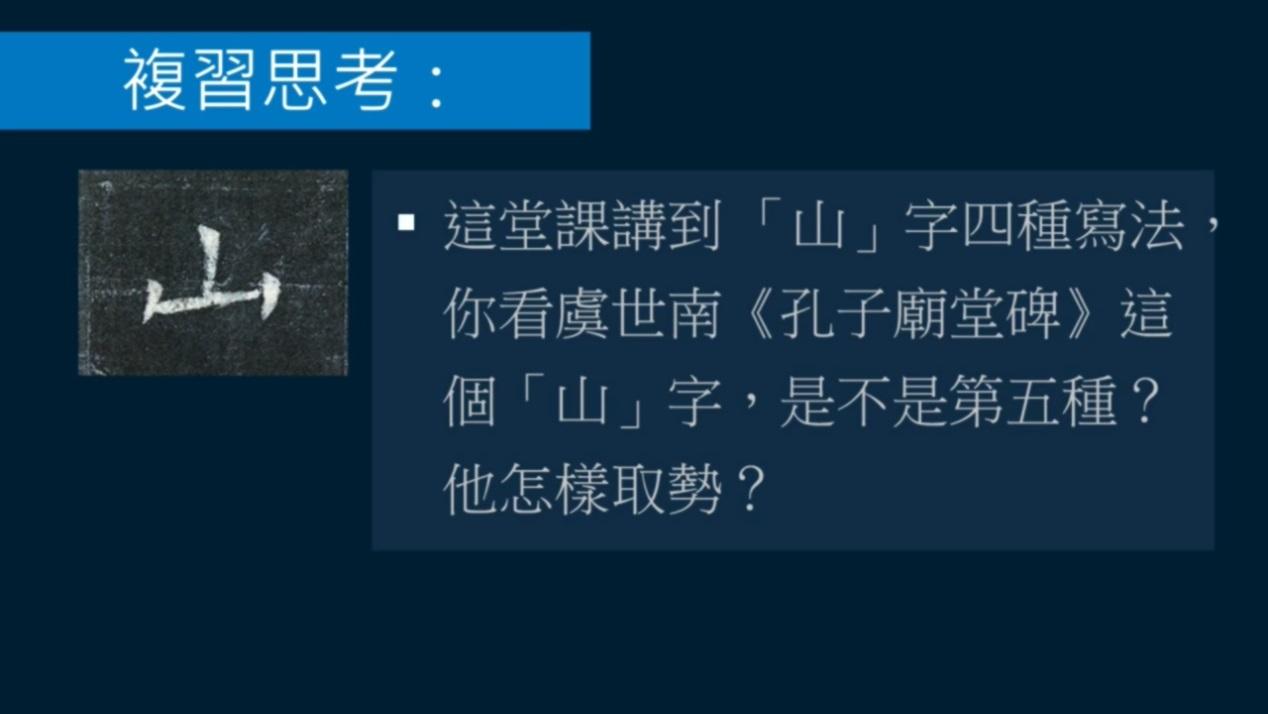

复习思考:

· 这堂课讲到"山"字四种写法,你看虞世南《孔子庙堂碑》这个"山"字,是不是第五种?他怎样取势?

·

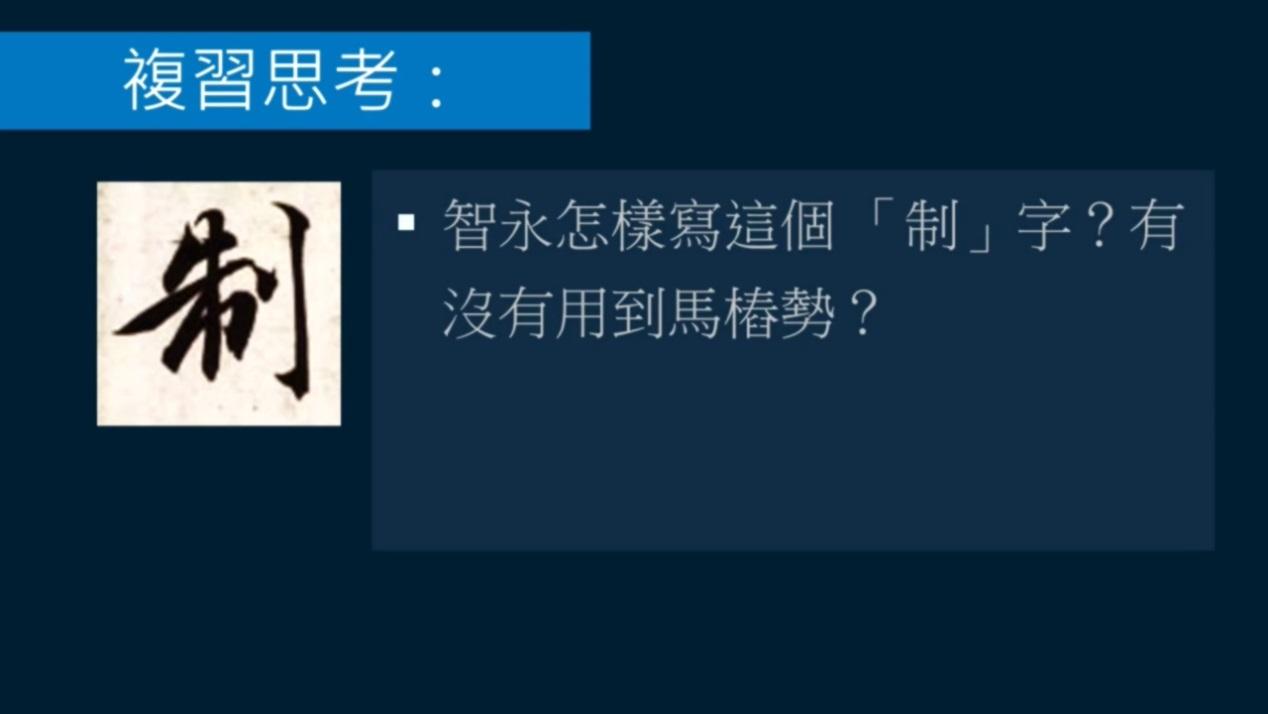

· 智永怎样写这个"制"字?有没有用到马桩势?