万的拼音,万的意思解释?

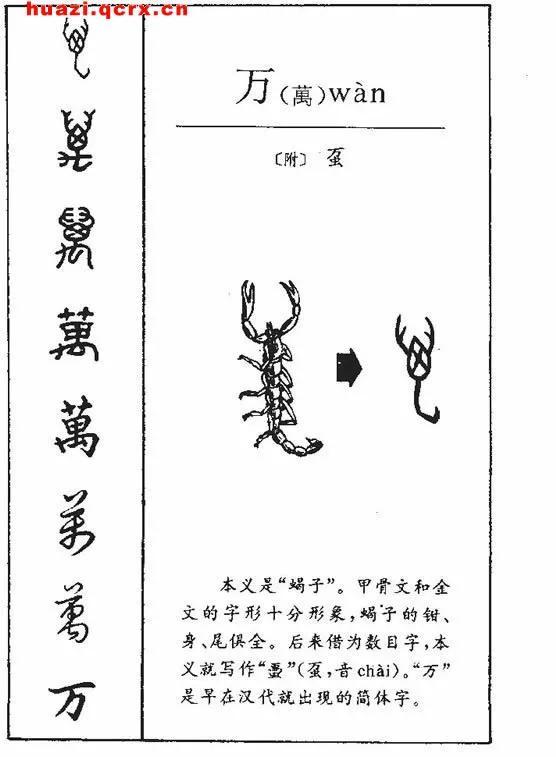

万(拼音:wàn,mò)是汉语通用规范一级汉字(常用字),简体“万”和它的繁体(以下作“萬”)最早分别为两种不同的字形。万初见于商代甲骨文,其字形像蝎子,后来另造形声字“虿”(读作chài)表示“万”的本义,而万假借为数词,万是极大的数字,所以万也指数量极多。“万(简体)”亦始见于甲骨文,本义不明,至春秋战国时期仍作为数量词在使用,在这个意义上与“万”同义。以上义读wàn。

万又读mò,用于复姓“万俟”。万读作mò时无繁体字形态。

“万”作为姓氏读什么?

没有万候这个姓氏,但是有万俟,读作mòqí,复姓,源于鲜卑族。 姓氏起源: 起源一: 万俟本来是鲜卑族的部落名称。东晋时,万俟部落随拓跋氏进入中原,后来就以部落名称作为姓氏,万俟部落的人称为万俟氏。 起源二: 出自鲜卑族拓跋氏,北魏有十大贵族,“万俟”为其中之一。万俟本来是鲜卑族的部落名称,北魏朝是由道武帝拓跋珪创建,拓跋珪原是鲜卑君主的后代,在战乱中长大,他成年后,不失时机地召集父王的旧部,占地称王,扩展势力。东晋时,万俟部落随拓跋氏进入中原,后来就以部落名称作为姓氏。北魏君位传六王后,由献文帝拓跋弘继承,他的三弟之后,就是万俟氏的始祖。据《魏书》记载,头一个以“万俟”为姓的是万俟丑奴,是高平镇(宁夏固原)人。 得姓始祖:万俟丑奴。东晋时,万俟部落随拓跋氏进入中原,万俟部落的人称为万俟氏。北魏时的一位君王献文帝,叫拓跋弘,而他的亲属中,又产生了万俟姓。拓跋氏是鲜卑族中的王族大姓,万俟姓源出于此,是很荣耀的。北魏朝由道武帝创建,他原是鲜卑君王后代,从小陷于战乱,而锻炼出一身才干。他不失良机地召集父王旧部,占地称王,扩展势力。他在位期间,实行了对百姓有益的“分土定居”国策,使农业得到复兴和发展。他又重用汉人,崇尚汉文化,使北魏的政治、经济、文化都呈现欣欣向荣的局面。北魏君位传六王后由献献文帝拓跋弘继承,他的三弟的公族中产生了万俟姓。头一个出现于北魏历史上的万俟氏,是孝庄帝建义初年(公元528年)僭号关中,置署百官,俨然一方之主的万俟丑奴。据《魏书》说他是高平镇(宁夏固原)人。故万俟氏后人奉万俟丑奴为万俟姓的得姓始祖。

√扬名立万,立万何意

今天下午,看了一部电影《扬名立万》,是电影版的剧本杀,剧情层层反转,确实精彩!

但看过之后,我却对电影的名字“扬名立万”产生了困惑。

“扬名”就是名声显扬,这个好懂。但“立万”是立什么呢?

从“万”字本身来看,万的字形演变如下

“万”本义是虫子,表数目是假借。无论从本义还是假借义来看,“立万”都无法解释。

从百度百科的解释来看,成语“扬名立万”的出处是《孝经·开宗明义》:“立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。”所以,应是“立身扬名”。有人认为,“万”是“身”的误写。

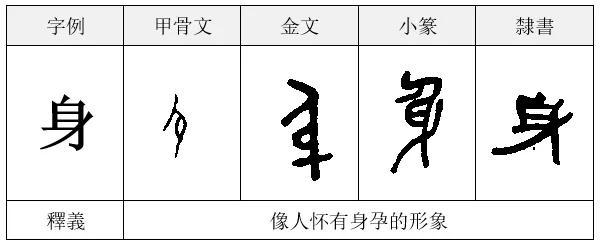

但这个说法有两个问题,一个是顺序,就算是写错了,顺序也不对啊!还有一个是“身”和“万”两个字字形并不十分相似。

但也有人说是因为“身”的俗字和草书写法跟“万”相近。

如果是“身”,这个解释也不足以让人信服。

那么,到底怎么回事?

我在新浪博主“苦卓堂”那里看到一种说法,是来自一篇文章《谈北京话里常被误用的五个词》(网易文化频道2006年10月27日,作者王铭三)。

按照王先生的观点,“万”是“腕”之误,而“腕”又来自“蔓”(按北京话读wàn,一般儿化,在《现代汉语词典》中的解释是:细长不能直立的茎,如“藤蔓”“顺蔓摸瓜”)。

简言之,“万”的来历有一个这样的演变链条:蔓→腕→万。按王先生的分析,结合其他有关资料,演变过程如下:

在梨园,只有“角儿”才具有票房的号召力,所以每出戏都以“角儿”为中心,其他演员都是依靠“角儿”而存在,这种现象,称为“傍角儿”。在这里,“傍”不含贬义。

梨园界同仁在相互询问时,往往会说“您现在傍谁呢?”对方也很自然地告诉他,“我过去傍马连良,现在改傍梅兰芳了”,他就会很羡慕地说“您混得不错,您傍对了。”

由于过去戏子是个卑贱的行业,演员大多出身贫苦家庭,文化水平很低,如已故老艺术家赵丽蓉就不认识字。所以他们起初就得靠“蔓”爬到架上去,这就叫“傍蔓儿”。假如他(她)日后能够自立了,那就是“立蔓”了。

在这个基础上,产生了“扬名立腕”这样的成语。再由于简化的原故,“扬名立腕”又写作“扬名立万”。“扬名”是在社会的名气大,“立万”则是在行业内有威望,用现在的话说就是“事业有成”,所以对成功的“名角”也称“万”,但是这里的“万”是经过儿化的。

大约经过一段时间的演化,在江湖上形成了一个“切口”——“万儿”,表示“名号”、“绰号”的意思。

看来武侠小说中使用的“扬名立万”是由梨园界传过去的。这大概是由于在武林和梨园有相同或近似的游戏规则。

个人觉得“苦卓堂”博主的解释有些道理,你认为呢?