【宛】宛,字的意思是什么?

。 宛,基本释义有三个,如下:

①曲折

②仿佛

③姓 读音两个:wǎn、yuān(大宛,西域三十六国之一) 此处应取仿佛之意。 曈,多用于人名中,指太阳初升,天色微明,光亮的样子。 综上所述,应是题主所述之意。另,瞳取瞳孔之意,即虹膜中心的圆孔,需要与曈字区分开来。

"宛"的意思是什么?它和苑有什么区别?

宛/释义:

wǎn

1.曲折。 2.仿佛。 3.姓。

yuān

〔大~〕古代西域国名,在中亚西亚

苑/释义

1.养禽兽种林木的地方(多指帝王的花园)。 2.(学术、文艺)荟萃的地方。 3.姓。

√宛县,古称“隆中”?

以前南阳卧龙岗拼命排挤的“隆中”二字,现如今却成了香馍馍。

当时他们称襄阳人将《草庐对》改名《隆中对》。说《草庐对》之名早《隆中对》上千年,将这篇对答之名臆造为陈寿所起,然而今时今日,又把“隆中”往自己头上按。试问既然南阳卧龙岗就是“隆中”,您之《草庐对》又从何而来?自己打自己脸,着实好笑

下面我们来看南阳之将“隆中”加到自己头上的理由

他们截取了《尔雅·释山》的部分说辞,来证明自己。说南阳是个盆地,宛通碗,中间隆起,所以就是隆中。

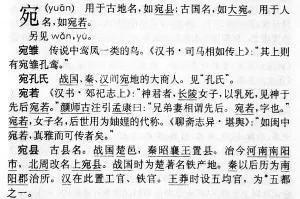

在这之前,我想先纠正一个事。南阳简称“宛”,是读wan,还是读yuan,

《辞海》和《词源》中,宛之读音,皆为yuan,宛县解释:宛县”的解释如下:古县名。战国楚邑,秦昭襄王置县。治今河南南阳市,北周改名上宛县。战国时为楚著名铁产地。秦以后历为南阳郡治所。汉在此置工官、铁官。王莽时设五均官,为“五都”之一。

班固在《汉书》中记载:秦四年六月,与南阳守齮战犨东,破之。略南阳郡,南阳守走,保城守宛。颜师古注曰:“宛,南阳之县也,音于元反。”“音于元反”就是取于的声母,加上元的韵母,就是yuan的音。

司马迁在《史记》记载高祖记三年,“汉王从其计,出军宛、叶间。”《史记正义》曰:“宛,于元反。”“于元反”也正是发音yuan。

在隋唐时期为《史记》、《汉书》做注的史学家,均知“宛”的发音为yuan。

所以还请以后南阳人注意,不要在说什么宛同碗这种缪论。顺便把自己市的简称读对。宛之最早出现,是楚国置宛邑,由此而来。

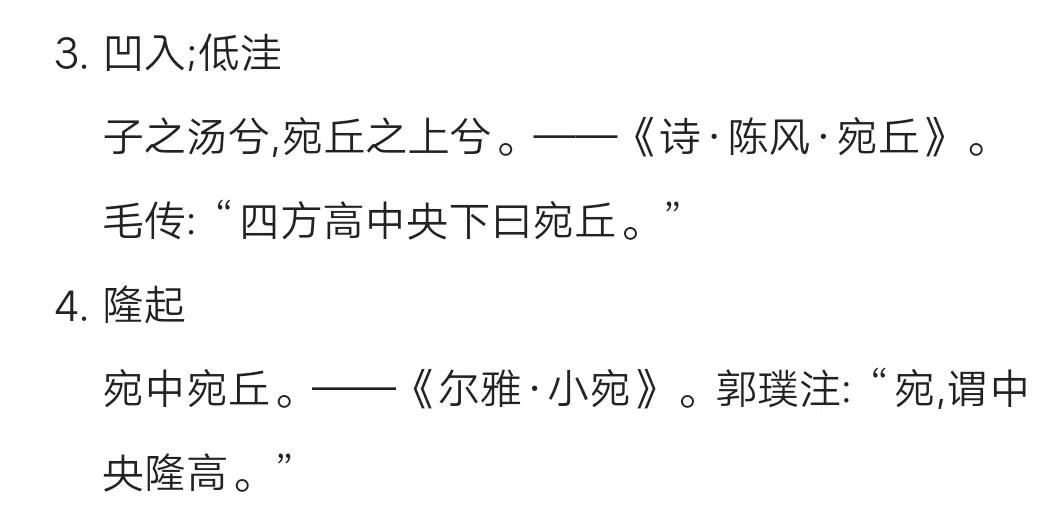

“宛”这个字的释义有如下两个:

这两种截然相反的释义,但都是对地形特征的描述。可见,南阳虽然简称宛,但不是所有带宛的,就是指南阳,因为宛本来就是一种地形特征的描述。只是楚国置宛邑时,结合了南阳地形,命名为宛邑。

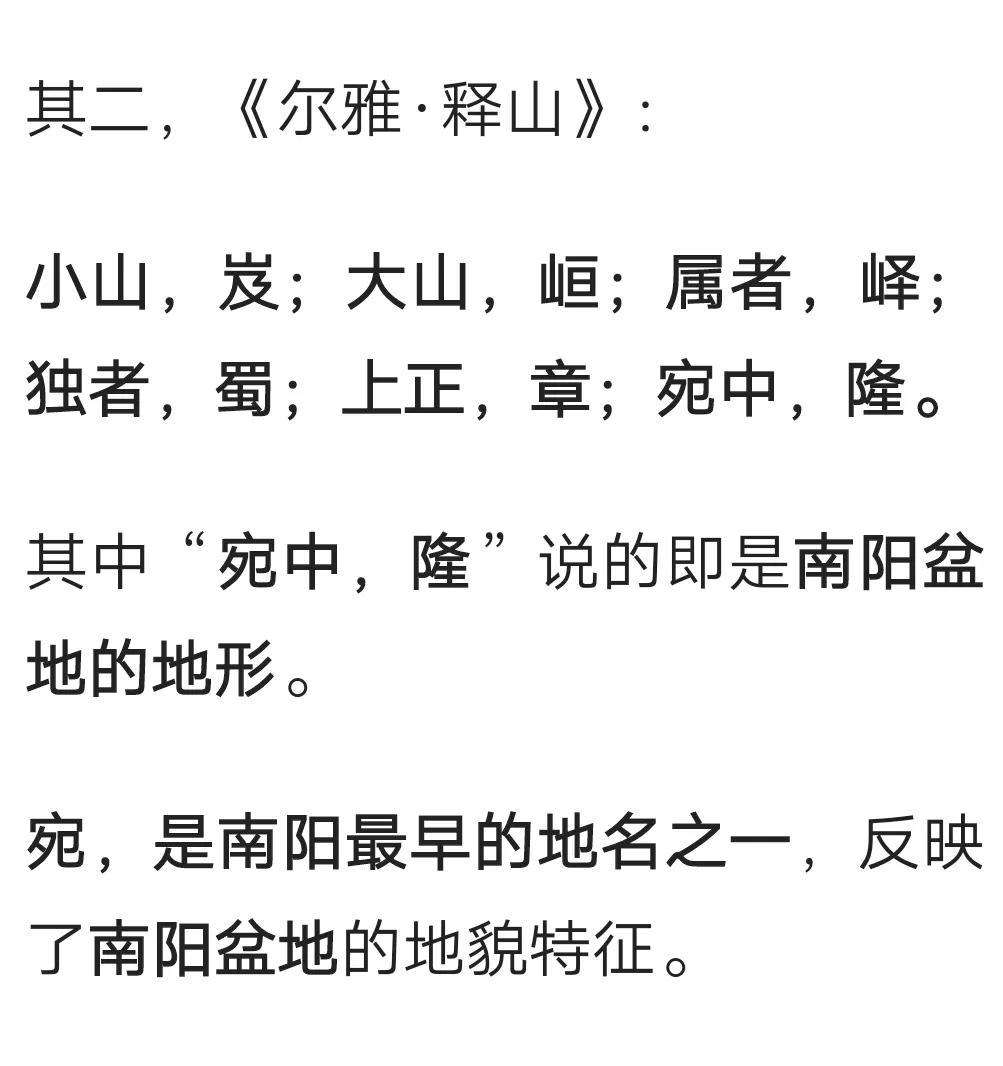

我们在看《尔雅·释山》,原文如下:

河南华,河西岳,河东岱,河北恒,江南衡。

山三袭,陟。再成,英。一成,坯。

山大而高,崧。山小而高,岑。锐而高,峤。卑而大,扈。小而众,岿。

小山,岌。大山,峘。

属者,峄。独者,蜀。上正,章。宛中,隆。山脊,冈。未及上,翠微。

山顶,冢。崒者,厜。

山如堂者,密。如防者,盛。

峦,山堕。重甗,隒。

左右有岸,厒。

大山,宫。小山,霍。小山别,大山鲜。山绝,陉。

多小石,磝。多大石,礐。多草木,岵。无草木,峐。

山上有水,埒。夏有水,冬无水,泶。

山豄无所通,谿。

石戴土谓之崔嵬,土戴石为砠。

山夹水,涧。陵夹水,澞。山有穴为岫。

山西曰夕阳, 山东曰朝阳。

泰山为东岳,华山为西岳,霍山为南岳,恒山为北岳,嵩高为中岳。

梁山,晋望也。

通篇,均围绕“释山”的主题展开,山大而高,崧。山小而高,岑。简单翻译一下,就是山大又很高大的,我们称为“崧”,山小又很高的,我们称为“岑”。其中的:属者,峄。独者,蜀。上正,章。宛中,隆。山脊,冈。未及上,翠微。应该都是对具体的地形的介绍,参考我前面已经说了的,“宛”本就是一种地形特征,所以说,此处之宛,肯定不是指南阳。

如果此处硬要强行解释为南阳,那么位于同一语列里的“属者。独者。上正。山脊。未及上。山顶。崒者。”就无法解释了,因为没有这些地名。

古人对地形之表述,有些我们不懂。但是其中“山脊,岗”;“山顶,冢”之描述和今天的描述是一样的。

所以,《尔雅·释山》里,通篇都是对地形的描述,不可能“宛中,隆”这一处不同,单指南阳郡。

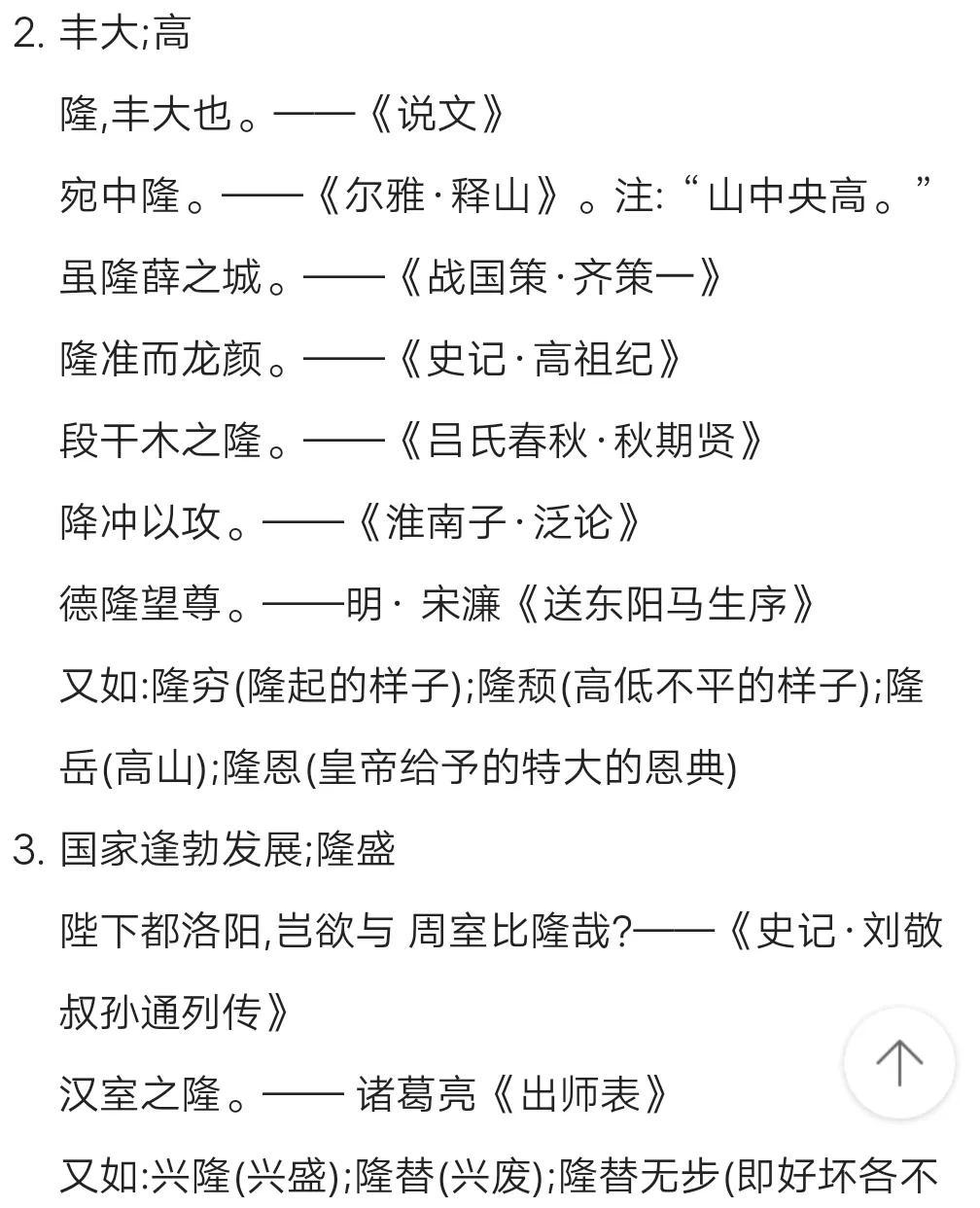

“隆”这个字的释义

如图所示,《尔雅·释山》还特别注释了:山中央高。

南阳之地形确实如此吗?南阳境内也确实有九山

但与其说是山,因为都并不高,叫小丘陵更合适。南阳,就是明显符合“宛”这种地形,中间隆的特征的。所以说《尔雅·释山》的描述并没有错。但是并不代表,宛就是隆中。隆中是地名,而“宛中,隆”却只是形容这种地形,中间隆起。是不能划上等号的。换另一个也是四周是盆地,中间隆起的地貌,也可以称为:宛中,隆。

故此,南阳宛城即是隆中的说法,是不可信的。

春秋时期,楚国属地称宛开始,到隋代改南阳县。除了王莽改制时将宛改为南阳县外,均称为宛。并没有南阳宛故称为隆中这一说法。

所以还请南阳人莫要曲解古文。刘弘李兴之去隆中祭奠诸葛亮,即使习凿齿造假将隆中定位于襄阳西。但是之后做记载的史官他们并不是傻子,像裴松之,郦道元等等史官,他们都不傻。如果当时卧龙岗一带确为真“隆中”,定会相当出名,不可能他们在记载时,都记录错的。肯定有人指出并提出习凿齿记录的错误,有不一样的记载,而不是现今光凭汝等臆想就行的。