推崇备至,推崇备至器宇不凡的含义?

推崇备至是极其推重和敬佩的意思。

推崇:推重,敬佩。

出自清·曾朴《孽海花》第八回:“所谈西国政治、艺术,石破天惊,推崇备至,私心窃以为过当。”

器宇不凡是形容仪表、风度很不平常。

器宇:指仪表,气度。

不凡:不平凡,不寻常。

出自明·罗贯中《三国演义》第三十五回:“玄德视其人,松形鹤骨,器宇不凡。”

“推崇备至”中有错别字吗?

正确。

推崇备至 tuī chóng bèi zhì:非常尊敬与佩服。√从九华山走出又回归的方观承,一生钟爱的地方在这里

14岁的方观承站在金陵东边十余里的九华山前,正值风雨过后,天地一片清新,只见眼前山脉连绵起伏,山峰一个接着一个向东方延伸拓展,山形样貌分外雄奇隽美,大片的云雾升腾飘荡,把这一切烘托得恍如仙境,山前东部一大片湖泊波光粼粼,不禁赞叹:这山这水,这方天地,真是一片珍贵好地方!

这孩子呈现出比同龄人明显的早熟。他出身安徽桐城著名的方家,自幼家学渊源,饱读诗书,熟读四书五经之余,他还对杂学诸如军事地理乃至风水五行堪舆术数看相技击有着浓厚的兴趣,且喜欢边学边思考边实践映证。他年少时曾数次随父亲来过这周边,之前没太留意这一地域,现下他结合跟随中州师父所学,仔细对照这一方小九华,无论近处抑或远处,靠山、案山、朝山,山势、格局、走向、形态乃至色泽的流动,均形成了完美无瑕的气场能量场,青龙蜿蜒,白虎驯俯,玄武垂头,朱雀翔舞,这不就是书上所谓的极品之地吗?

有朝一日,在这安居下来,悠然自得地住上一辈子,安家落户繁衍生息,乃至百年之后把这作为安息之地,定能助益带旺子孙后代。

想到这,方观承笑了笑,随即叹了口气,唉,我现今还是个罪囚的子弟,祈望这些干什么呢?他拉了拉身上的包裹,一个人踽踽独行,踏上了北上的路。

方观承这是要到万里之外的黑龙江宁古塔看望爷爷奶奶、爸爸妈妈一大家子人。因为受康熙年间著名的戴名世南山文字狱案牵连,他已去世的曾祖父被开棺戮尸,担任过工部主事的祖父方登峄、担任内阁中书的父亲方式济跟着下狱,荣华富贵瞬息化为乌有。方观承和其兄方观永因年龄小没有跟着发配,世家公子沦为贱民,连安身立命的所在也没有,寄居于金陵清凉寺中。

虽然家道中落,方观承并未沉沦,身上自有一种掩不住的俊秀丰神,这一点在清凉寺住持中州和尚见到他的第一眼就注意到了,几句交谈就觉得这孩子资质不凡。老和尚精心把他们安顿好住处、供应斋饭,提供寺里所有藏书供他们阅读,还经常和方观承兄弟交谈。

中州和尚有一次走过,看到千年槐树下观承手拿一本易经正在认真阅读,老和尚大声问:“观承,你怎么也喜欢读《易》?”方观承一惊,抬起头,以为和尚要责备自己。中州和尚哈哈一笑:“这本书特别有趣特别好玩。”随即又说:“万物有法,其实易经蕴藏着通向一切的法门,是读佛教道德儒家经书乃至观人观物观宇宙的一把钥匙。”这话一下子引发了方观承巨大的兴趣。和尚随即滔滔不绝说起来,方观承越听越震撼,有豁然开朗的感觉。从此中州一有空,方观承就过去学习请教。两人相差五十岁许,却成了忘年交。这孩子慧根深种,悟性特别高,一点就透,是中州从未遇到过的,因此他将平身所学倾囊相授。

“佛家讲究慈悲为怀,儒家所谓仁者爱人,无论慈悲还是仁爱,皆说的对芸芸众生的态度,有了恻隐之心,还须掌握慈悲仁爱实施的法门,光有心但无法门终归化为梦幻泡影。”

“爱人之心,济世之法。”去往北国的路上,方观承边走边想起老和尚的这句话,他那时很奇怪明明一个出家人,怎么对经世致用那么的感兴趣,后来才得知原来他是已废南明的故臣之子,饱读诗书博学多才,刚知晓人事就面临国家分崩离析亲人生离死别,无奈之下才遁入空门。想起他和自己探讨佛法道经儒学经史子集军事历史水利农桑乃至风水堪舆种种情形,对其中一些关键要义反复传授,一幕幕场景过电般飘过。他感悟最深的是老和尚让他知道对众生要慈悲仁爱,做事最重要的是善于把握规律,做到有心有法。

打从祖父父亲一发配远离方观承就想着要去看他们。当他提出要北上探亲想法时,中州和尚当即表示支持并提供了盘缠,临别反复叮咛嘱咐。

一路上,淮水、泰山、黄河、太行、燕山,一路的名山大川,他一一登临考察,悉心研究,回过头来,还是觉得金陵东边那座小小的九华山更加的可亲可爱,更让自己有归宿感,那就是自己心中的世外桃源。是因为自己和亲人数次去过,是因为那边风水奇异独特?反正,他对那一方山水格外的偏爱。

这条路来去万里,他或只身一人,或和其兄方观永一起,先后七次去塞外看望远方的亲人,“往来南北,营塞外菽水之费,或日一食,或徒步行百余里。”

这跨越十年、七去七返的历程,备极艰辛,直到其祖父父亲去世方才作罢。万里跋涉,除映证了方公子的赤诚孝心,还给了他别样珍贵的东西。他从一个少年成长为青年,吃尽千辛万苦,尝遍风霜雨雪,看似一无所获,其实收获巨大。行万里路,从南到北,从山川地貌到风俗民情一路变幻,对于有心的他,是最好的无字书卷,从中真正触摸体察到了人间,知晓了民间百姓生活的艰辛,也促使他将自己读过的书放到其中一一印证实践,感悟、提升、融会贯通,成为受用一生的财富积累。一路上江苏山东直隶一些百姓的贫困潦倒景象让他感慨万千,多少次他看到沿途讨饭的老幼忍不住把自己身上带的铜钱和干粮送给对方。

有一次临近中午过了山东地界,方观承正走着路,忽然前面刚行驶过去的马车停了下来,走下两个青年冲自己抱拳道:“兄台,请留步!”两人介绍自己分别叫沈廷芳、陈镳,他们正赶往京城应试,看到方观承徒步而行,衣冠不整,面容疲惫,但举止仍然从容不迫,不由停车相问。二人了解了方观承的身世和经历后,深表同情,于是邀请他一道乘车赶路。可是车厢狭小,仅能容下两人。于是,他们决定一路上每人轮流步行二十里,乘车六十里。如此,三个人一路风尘,终于到达京城。沈、陈二人与方观承分别时,又送给方观承新衣毡笠,以抵御路上风寒。数年后,已经身为封疆大吏的方观承得知沈廷芳、陈镳赴京述职途经其驻地,便立即派人将沈、陈二人请到府上。故人相见,万分感慨,忍不住涕泪纵横。

想到方观承的这个路上故事,我有时感到挺有趣的,他大概的确有一种特别的让人侧目的气度吧?对方是本着科举考试而去,而他一身才学却没资格报考出人头地,当时是怎样的复杂心情?

如果说能在仆仆风尘的路上能让两个学子停车相伴是一种读书同类人的共情,那么能让屠夫为之倾囊相助也算是一种传奇了。

有一次北上路上经过宝应地界。方观承冻得瑟瑟发抖,饥寒交迫中昏倒在路边。一个胡姓的屠夫路过赶紧救了他,抱起他就往自己家走,给他喂下热汤。方观承慢慢醒转后诉说自己情形。这胡屠夫最喜读书人,见他一表人才,对他照顾有加。

方观承见胡屠夫家堆着一堆账目,一问时值年底有不少账目要结清。方观承说我来帮你理理。谁料方观承打了个把时辰算盘就结算完了,屠夫惊叹之余立即拿着账单出去讨债,凭着清楚的账目讨回了比往年更多的钱,回来对方公子推崇备至,敬为上宾,再三挽留方观承过年。

到了年初六,方观承告辞,屠夫捧着妻子做好的棉袍、鞋袜帽子让方观承穿上,还备了随身衣物用品,又送两千文钱给方观承作路费。方观承千恩万谢,说来日定当报答。

胡屠夫道:“公子出身书香门第,暂时受难而已,日后定当出人头地,我只不过略尽绵力,不足挂齿,不图你任何回报!”

方观承离开远了回过头,发现胡屠夫一家还在目送着他,忍不住热泪盈眶。日后当他真的飞黄腾达了想起这事还会经常感叹落泪。

每当读到这个故事,我总是想起“仗义每多屠狗辈,负心多是读书人”这句话来,前一句用在胡屠夫身上十分适用,后一句用在方观承身上却不恰当。方观承显贵后,特地找到屠夫,赠送白银三千两,让屠夫改行做体面生意,和胡屠夫一家保持着来往,并为屠夫女儿找了个好夫婿,这是最典型的知恩图报故事。

又是一个大雪天,方观承北上探亲路上天黑了经过一个村庄,实在无处可去,又不愿打扰百姓,方观承就和家人胡南驹儿在一户人家的屋檐下躺到睡觉。屋内姓刘的主人是当地有名的孝廉人家,当晚做了一个奇怪的梦,遇见一只巨大的黑虎抱着一只白犬。第二天一早起来扫雪,见方观承主仆二人还在屋檐下睡觉,赶紧将他们叫起请入屋内,见方观承器宇不凡,刘孝廉询问其家世,方观承一一回答,刘孝廉才知道对方出身名门世家。言谈之下对方观承十分欣赏,遂做主将女儿嫁给了他。后刘氏封一品夫人。

我读历史总喜欢其中智慧、有趣、好玩的人物,特别是有着传奇色彩、既能入世安邦治国又能出世不贪恋权位逍遥于山林中的人物,唯其有趣好玩才吸引打动人,比如吴越争霸里辅佐勾践打败夫差旋即归隐江湖,后又经商有道的范蠡,年少谋划博浪沙刺杀秦王后又转而出谋划策助力刘邦夺得天下的张良,唐朝忽而进山当道人忽而出山辅助几任皇帝治国平天下的李泌,明代既懂军事又开宗立派心学的王阳明,而方观承身上也有许多好玩的事儿。比如跟算命有关的两个故事。

一个,是人家给他算命。

方观承有一次北上回来到杭州游历,在西湖边上行走,看见好多人围着一个算命先生。旁边离开的人还在七嘴八舌议论这个算命的太准太神了。方公子本身就喜欢算卦相面风水堪舆这些玩意,看见有人在那算命自然也免不得凑热闹上前看看对方道行如何。

谁料那算命先生一抬头瞥见方观承,就死死的盯着他,再三打量,起身离开桌子走到方公子面前作揖道:“贵人到了!”

方观承心头一喜,他向来对自己前途命运有些自信的,平时也喜欢研究自己的生辰八字、手相面相,但脸上却正色道:“开什么玩笑!”

算命先生仔细审视着他,道:“借步说话,这儿不是地方。”于是收起家什,拉方观承进隔壁的岳王庙。

算命先生说:“我混迹江湖几十年,看了成千上万面相,从未看走眼。你是出将入相的命格,某年会做某官,某年会升任封疆大吏,只是可惜不能善终。如今你脸上官星已透,您可以立即进京,顺应命运机缘。”

方观承心头一热,他其实相信这算命的说的有几分道理,说:“你是开玩笑吧,如今我是罪人子女,怎么可能?而且我又没有参加科考的资格,无功无凭,哪能平步青云?”

算命先生正色说道:“我不打诳语,你进京试一下不就知道了?”

“我姓赵,叫赵宝全。”算命先生写了个名字:“他日您当总督时,有个军官迟误军机当斩,拜托您千万拯救,这就算报答我了。”

后来方观承果然遇到贵人,加上自身聪慧努力,一路做到陕甘总督。有一次有个姓赵的总兵迟误军机当斩,方观承提笔正要签字,忽然想起那算命先生赵宝全的话,一问原来正是赵宝全的儿子。方观承不忘报恩,极力为他开脱了罪责。算命先生的预测如此准确心惊,他想起算命先生的话,经常担心自己难逃大劫。于是请人接赵宝全过来商量消灾解难的办法。

赵宝全沉吟了一番说:“唉,不瞒你说,您嘴角法令线有明显的断纹,定数难改,天命难违,除非您做了大善事,拯救千万人性命,或许可以感动上苍。”

方观承反复思量,如何造福广大苍生,忽想起前些日有人报告发现直隶每年流民死于路上多至数百起,灾荒年更是成千上万,就想着建立和完善义仓制度救济流民百姓。

第二天一早赵宝全看到方观承就露出奇异的神色:“奇了奇了,大人满面祥光,法令纹完好顺畅,一定已有莫大功德,不仅免遭刑戮,还有望子孙显贵,大人做了什么事积了这么大德?”方观承详细告诉了他,于是上奏施行,真的救活了众多贫民百姓。

算命先生指点他的事也许子虚乌有,但方观承的确为老百姓做了不少实实在在的事情。此前官府曾两次试图建立直隶民间的义仓,但都没有成功。直到方观承担任直隶总督的时候,这一局面才得以改变。 方观承建设义仓一改以往局面,把义仓设在农村而非城镇,平时方便运输,受灾时也方便赈济。义仓的管理人员全由当地村民中选拔,官府不过手。义仓储备粮的来源全靠自愿捐献,不搞摊派,多捐有奖,不捐也不受惩罚。他派人对直隶全省的村落进行了调查,结合地形地貌,根据实际情况确定义仓位置,把这些村落和义仓都绘制成图,这就是《畿辅义仓图》。到了乾隆十八年二月,直隶全省义仓基本兴建完毕,共设义仓1000余处。他可谓真正将中州和尚的有心有法教诲落到了实处。

另一个,是方观承给人家算命的故事。

方观承进京后,找不到合适的营生,干脆跑到人流涌动的东华门外,靠测字为生。凭借从前所学,加之善于察言观色揣摩心理,给人算命推断十分准确,逐渐有了点名气,倒也凭借这门奇技在京城立下了脚跟。这样日复一日,已过而立之年的方观承早已将算命先生预言他飞黄腾达的事遗忘干净。

有一次恰好平郡王福彭心思重重,在家闷得不行,想起东华门一带一向热闹,寻思去那边散散心。到了跟前,他从轿子下来,一路走马观花,踱到方观承摊位前,抬眼见到摊位上的字:“测人间因果,断吉凶祸福。”落款是“金陵 方”。

“咦,这字写得不错!比起董其昌也不遑多让。”那招牌上两行清秀遒劲的字首先吸引了他。福彭打量坐在招牌后面的方观承,只见他仪表非凡,不似常人,就来了兴趣。不妨问问这算命的自己那件事会怎样。

福彭停下来观察,只见方观承给前面两个人测得对方频频点头,满意而去。便也上前道:“先生,你也给我测一个!”

方观承抬眼一看,对方是一个身着华服20来岁的英俊青年,身后跟的人膀阔腰圆似是护卫,一看就知道对方定是高门贵胄,就问:“客官请坐,您要问什么?”

福彭当时正为讨伐西陲格尔丹的事费心,他想主动向皇上请缨去征讨,却怕真的带兵了出师不利反而性命堪忧身家不保。就说:“你先猜猜我最近正操心什么事吧!”

方观承递过纸笔:“请客官赐字。”

福彭提起笔,沉吟一会,写了一个“找”字。

方观承看了片刻道:“此字是主动之像,是客官想主动做一件大事,而且,此字有手持兵戈之象,不是有与人相争,便是有战事。我看客官用笔抑扬顿挫,遒劲有力,有恢弘磅礴战场之气象,莫非要参与兵戈战事?”

福彭心下一惊,这算命的测得真准啊,太有意思了。“那先生再看看假如我参与其中的话可有凶险?”

“既然是兵戈之事,凶险肯定是有的,不过嘛,此字残缺一笔,因此能够化险为夷,并无性命之虞。”

福彭放心地点了点头。“先生,你还能从中看出别的来吗?”

“这个字所包含的气息能量就这么多了,客官如果想知道更多,请再赐一字。”

福彭又写了一个“正”。

方观承道:“客官请看,正字可拆为'一止’二字,意思是说此次出征可一战而止。”

“太好啦!”福彭大喜过望。

方观承郑重其事地抱拳道:“此字元气充沛,有天地浩然之气。正字与王字类似,唯中间不同,因此,此战是王侯当将帅,有王爷带兵出征之象。客官莫非出身王侯之家?”

福彭一听刮目相看,真是高人在民间!这人道行不浅啊。便询问起方观承的身世,一问才知对方名门之后,饱读诗书,见识不凡,虽是罪臣之后,并不妨碍放在自己身边做个谋士助手。当即向方观承表露身份,流露爱慕招引之意,方观承也如诸葛遇到刘备般大喜过望,跟随福彭郡做了幕僚。

这次和福彭王爷的偶然相遇,成了方观承开挂逆袭人生的开始。没过多久,方观承策划指点福彭主动请缨到西北平叛,被任命为定边大将军。临行前福彭将方观承引荐给了雍正,他因此得到了中书头衔,并“赴北路军营为书记”。方观承作为谋士一路随军,运筹帷幄,出谋划策,最终大军凯旋而归。回来后福彭在雍正前对方观承赞誉有加,还在比自己小3岁的太子弘历面前对方观承推崇备至,引起了两人的高度重视。雍正实授方观承内阁中书,虽然官小,但可自由在内阁行走,方观承就此正式开始了他的仕途之路。

清代官场向来看重出身,方观承连个秀才都不是,自然被同僚们看不起。然而时间一长,人们发现他办事干练老成,慢慢得到了同僚们的尊重。弘历当上皇帝后不久就让方观承进了军机处担任军机章京,没多久便升任为吏部郎中,乾隆七年,他又担任直隶清河道一职,与直隶总督史贻直奏勘永定河工,同年,方观承又凭借出色的政绩和才干升任直隶布政使。在接下来的几年中,方观承依旧连连升迁,先后任山东、浙江巡抚,并于乾隆十四年署理陕甘总督,随后任直隶总督长达二十年之久。方观承不仅非正途入仕,而且祖上还犯有大逆之罪,然而却颇受重用,担任多个要职,且升官之快实在令人惊讶,由此不难看出其才干超出常人之处。

我在品读方观承时候,盘点他做过的许多大事,无论劝耕农桑、兴修水利、促进商业、治理隐患、刑事断案还是处理民族矛盾,五花八门林林总总,有许多极其繁杂艰巨,寻常官吏根本干不了的事,他做起来驾轻就熟、游刃有余,干一件、成一件,真可谓极高明的人。也难怪乾隆爷对他厚爱有加。这一切得益于他非同一般的视野眼界和能力。“且夫水之积也不厚,其负大舟也无力。”先前读过的书,走过的路,经历的人事自然而然发挥了作用,看似杂七杂八没什么用的学问在潜移默化中发挥出无穷的能量。比如方观承喜欢风水堪舆术数,凡到一地,必细细考察当地山川地貌、土地田亩、风俗民情。在担任浙江巡抚一职时,曾多次亲临现场勘察,经过多次勘察检验后,意外发现此处可以开垦之地足有35万4千800余亩,为此立即展开了相关政策和制度的制定,“将认垦者,核编字号,选老农,司劝课,分年升科”。乾隆二十一年,他还在天津、盐山等地查出私垦土地19537顷。不仅如此,他还将永定河淤滩地的堤内外留了十丈作为种柳取土之用,余下的则留给永清等七州县的守堤贫民,八年后再次统计民间垦田多达13万顷以上。担任直隶总督后,水患经常发生,特别是永定河最难治理,为了寻求解决方案,方观承多次前往勘察,确定了“加固上游堤坝,疏浚下游”的对策,力排众议,在北岸六工尾作为下口来开堤放水,在此过后,永定河长达20年间都未曾发生过重大水患。

方观承读书很杂,日后受益无穷这点让我想起了左宗棠,左公年少起也是特别的喜欢地理军事,见到顾炎武的《天下郡国利病书》爱不释手,反复把玩,还到处游历,亲身到实地考察,当时看似无用,日后他带领湖湘子弟平定西域,先前所学喷涌而出,一下子成了他磅礴无穷的能量。所谓功夫在诗外,道理是一样的。方观承兴趣广泛,著作甚多。他师事方苞,除了诗词歌赋,与秦味经同撰《五礼通考》,著有《棉花图》、《述本堂集》、《两浙海塘通志》、《宜田汇稿》、《瓯钵罗室书画过目考》,门类众多、涉猎广博。

有时我想精力旺盛的乾隆爷为什么这么欣赏方观承,其中的一个重要原因也许是他不但能干成事,而且件件干得漂亮,甚至是出乎意料的事情他居然将之做得极其精彩。就比如由小小的棉花引发的事儿。棉花这事,一般官员毫无兴趣,他却觉得十分好玩,亲自带着一帮人反复琢磨种植培育的技艺,大大提高了棉花产量。为了推广种棉纺织,他精选了一批画师,绘制《棉花图》,覆盖了棉花从种植到成布的全过程,即:布种、灌溉、坛畦、摘尖、采棉、拣晒、收贩、轧核、弹花、拘节、纺线、挽经、布浆、上机、织布、练染。每幅图后均有一段文字,简明扼要地说明该项技术的要求。《棉花图》图文并茂,通俗易懂,器物生动,人物鲜活。

《棉花图》呈交到乾隆手上时龙颜大喜,如获珍宝般认真翻阅,方观承逐一细细解读,在讲技术时还叙述农民的艰辛不易。乾隆亲自在每幅图上题了七言诗,吩咐将所作的诗句附在每幅图上,成为当时推广植棉和棉纺技术的优秀科普作品,时至今天,对于研究棉花种植依然有着深远的影响。

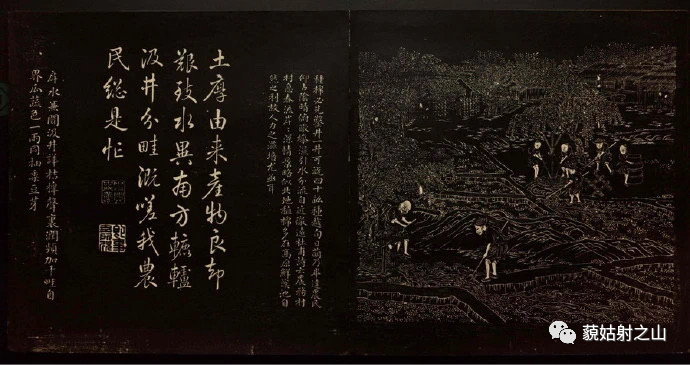

《棉花图》每一幅图上乾隆的题跋和方观承的和诗今天读起来依旧耐人寻味,比如第二幅图《灌溉》。

棉花图之二

灌溉種棉必先鑒井,一井可溉四十畝。種越旬日萌乃畢達,農民仰占陰晴,俯瞰燥湿,引水分流,自近徹逺。杜甫詩云:“農務村村急,春流岸堓深”。情景略似,北地植棉,多在高原,鲜溪地,自然之利。故人力之滋培尤亟耳。

乾隆帝诗

土厚由来產物良,却艱致水異南方。

辘轳汲井分畦溉,嗟我農民縂是忙。

方观承诗

戽水兼闻汲井哗,桔槔聲里潤频加。

千畦自界瓜蔬色,一雨同抽黍豆芽。

在这里,乾隆情不自禁感慨“嗟我农民总是忙”。从中可以看出方观承对棉花研究之深入精益,也可以看出乾隆对农业农村农民的了解。

方观承情商很高,可绝非逢迎拍马之人。他曾十三次拒绝圣旨,只为了尊重人的生命。一次白莲教暴乱被镇压后,对于如何处置被抓捕起来的民众,方观承十分的慎重,出于年少时磨难养成的对于民生艰难的深刻同情,和对法规约束的敬畏,方观承反复思考后报请诛三人、绞七人。然而乾隆帝却因此怀疑其有所纵驰,接连严旨督过,要求多杀一些人。方观承却始终不肯多杀一人,乾隆大怒,直接吩咐把犯人带过来,九卿、军机大臣会审,结果完全和方观承的判断一样,方观承完全遵循了《大清律例》,既无枉杀,也无枉纵。乾隆皇帝冷静过后,对方观承越发地信任。方观承深知百姓之苦,因此在当时全国大兴文字狱之时,他所在的直隶却唯独没有文字狱。

每当夜深人静,方观承总会想起年少时他将要北上的那一幅画面。在天地青山碧水之间,那个小小的瘦弱的坚定的身影,和他当时的那个愿望。当他有一次述职完毕乾隆很满意,特地问他有什么要求时,他犹豫半天终于鼓起勇气,说想要安家在金陵城东九华山西南角一座山头前。

乾隆很奇怪,说你不是安徽桐城人吗,怎么不回归老家那边去?他回答自幼寄居金陵,对这边有深厚的感情。乾隆毫不犹疑地说,朕赐那座山头给你,就叫方家山,方家山前方圆十里地方给你们安家落户吧!方观承大喜谢恩。

叶落归根。方观承从九华山出发,最终回归到了九华山,安息在这山清水秀之地。方家人从此在九华山前的方家山安家落户,当地谓之方家村。说也奇怪,方观承慧眼独具选择的这地方果真人杰地灵。方观承逝世时,其子方维甸仅十岁,奋发苦读,终于在乾隆四十六年(1781)中进士,授吏部主事,嘉庆十六年(1811),擢任军机大臣、直隶总督,复履父职。而方观承从子方受畴,嘉庆二十一年(1816),授直隶总督,加太子少保。方家一门,父、子、侄均官至总督,且皆任于直隶,为史籍记载所罕见,赢得了“一门三总督”的美称。这也真的算是祖坟冒青烟了吧?

九华山

时空流转,到了二十一世纪的今天,九华山依旧山清水秀,这一段连绵起伏的山峦,是沪宁高速沿线最优美的一段山脉,成了户外驴友们酷爱的徒步路线,谓之九连尖。每当我来到这走路,眼前总会浮现那个小小的坚定的身影,公子方观承