羲怎么读?,羲可以读yi吗?

不可以,

羲,普通话读音为xī。“羲”的基本含义为〔伏羲〕中国神话中人类的始祖,和“女娲”、“神农”并称太古的三皇;引申含义为姓。

在现代汉语使用中,“羲”的用法常作形容词,表示疲惫,如:羲老(衰弱年老)。

羲和号读音?

羲,读音为xī,最早见于商朝甲骨文时代,在六书中属于形声字。“羲”的基本含义为〔伏羲〕中国神话中人类的始祖,和“女娲”、“神农”并称太古的三皇;引申含义为姓在现代汉语使用中,“羲”的用法常作形容词,表示疲惫,如:羲老(衰弱年老)。

“号”,读音为hào、háo,最早见于金文时代,在六书中属于会意字。“号”的基本含义为名称,如国号、年号;引申含义为指人除有名、字之外,另起的别称,如别号。

√“后羿射日”“夸父逐日”怎么和华夏历法扯上关系?

尧的统治期间 ,曾经发生过一场可怕的旱灾。帝俊和羲和生育了十个太阳,它们平时住在大地东方的扶桑树上 。每天只有一个太阳乘着三足乌鸦巡游天空 ,其他九个都在树上休息玩耍 ,第二 天由另一个太阳巡游天空 。 太阳们依次轮流 ,直延续很久了 。但不知道发生了什么差错 ,尧帝的时候 ,十个太阳同时离开扶桑树 ,在天空四处游荡,一刻不停 。这时 ,大地上再也看不见影子 ,一 切都被太阳们发出的光芒直接照射 。它们烤干了禾苗 ,烤干了江河的流水 ,大地裂开了一条条口子 ,就连岩石都快要被熔化了。 空前的旱灾使人类吃光了地上一切可吃的东西 ,饥饿使人类奄奄 一息。随着力量耗尽 ,人类再也无力抵挡野兽的袭击。于是 ,巨大的野猪 ,长长的毒蛇 ,以及寞窳 、凿齿 、九婴等猛兽和怪物 ,纷纷钻出平时隐身的巢穴,四处残害人类。

面对大旱 ,无可奈何的人们只好请出大巫师女丑来求雨。女丑法力广大,经常骑一条独角龙鱼游 荡四方。女丑在众人簇拥下来到山顶求雨她仰面躺倒 ,面向天空,乞求天神降雨。可是 ,十个太阳用灼热的光芒无情地照射在女丑的脸 上。她抵挡不住灼热 ,用宽大的衣袖遮住面部 ,却根本阻止不了太阳的照射。最后 ,女丑被晒死在山顶。

后羿射日

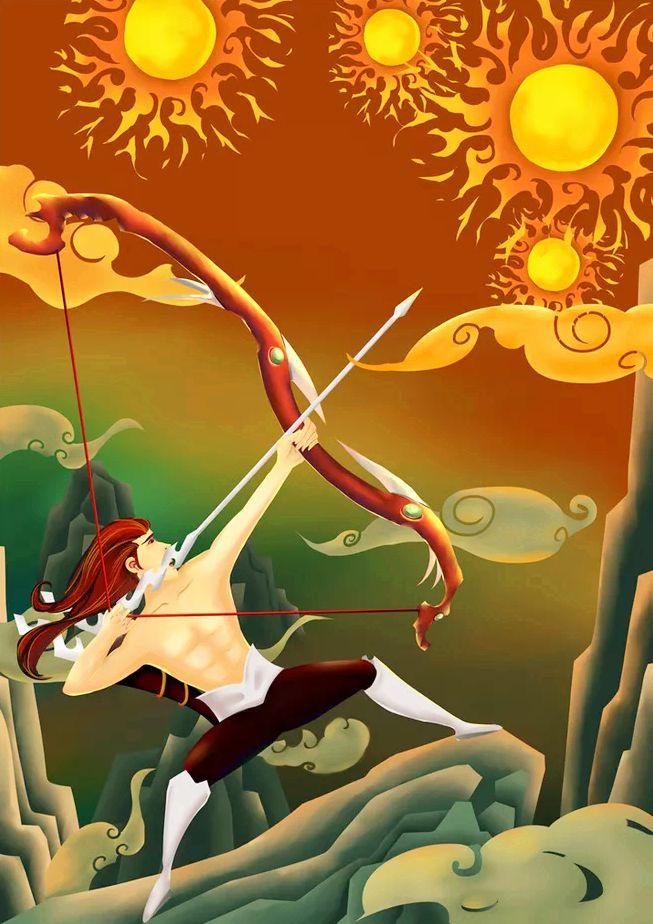

天国里有一位特别擅长射箭的神 ,他就是羿 (或称后羿 。但是夏代有穷国国君崇拜羿 ,也自称后羿。二者容易混淆)。羿箭法高超 ,任何一只小鸟从他眼前飞过 ,只要一抬手 ,那小鸟必定随着弓箭声掉下来。天帝派遣羿降临人间,去教训十个太阳,并拯救人类。临行之前 ,天帝特意赏赐给羿一张红色的大弓和一袋白色的利箭。在《淮南子》中,则说是尧帝命令羿射太阳的。

羿来到人间,看到那十个太阳仍然各自乘着三足乌鸦在天空游荡。他摘下肩头的红色大弓,搭上 白色利箭 ,瞄准一个太阳射去 。嗖 !一道白光闪过 ,利箭正中三足乌鸦的胸膛 。天帝赏赐的弓箭果然威力无比,利箭穿透三足乌鸦的胸膛 ,让它一命呜呼。黑色的羽毛七零八落 ,从天空飘散而下。那个失去了三足乌鸦的太阳随即坠落到东海之中。羿一鼓作气,又接连向天空射出八支利箭。正四散奔逃的三足乌鸦又被射死了八只,另外八个太阳也相继坠落到东海之中。漫天都是坠落太阳的余火和三足乌鸦飘散的黑色羽毛。只剩下最后一个太阳,它乖乖听从羿的命令 ,回到原来的运 行轨道 。

九个死去的太阳坠落在三万里以外的东海之中,溅起了连天巨浪 。随后 ,它们变成一块无比巨大的石头 ,名字叫沃焦,长三万里 ,厚四万里。沃焦是如此灼热 ,四周的海水沸腾起来 ,迅速变成白色的蒸汽 ,消失得无影无踪 。如果不是陆地上千百条河流不断地向东海流淌,那么东海早晚要被沃焦彻底烤干。

天空恢复了往日的宁静 ,大地也不再灼热。这场史无前例的大旱结束了。羿开始着手对付那些害人的猛兽和怪物。南方沼泽里有一个怪物 ,名叫凿齿 。它的样子很像人 ,但是它的牙齿有五尺长 ,像凿子一样 。 它手持长矛,跟羿较量。被羿打败之后 ,它逃到昆仑山东边 被羿追上 ,一箭射死。

北方的凶水河畔有一条九头怪蛇 ,名叫九婴。 它住在河里,口中既能喷水 ,也能喷火,非常厉 害。可是 ,面对羿 ,九婴根本不是对手 ,它被羿射死在河里 。

东方沼泽中有一只大风鸟为非作歹,它利用自己的大翅膀 ,掀起狂风 ,专门破坏人类的房屋。 羿发现大风乌非常巨大 ,害怕一箭射不死它。于是 ,他在箭尾捆了一根结实的绳子。等大风鸟飞过 的时候 ,一箭射去 ,正中目标 。羿抓住绳子 ,把中箭受伤的大风鸟拖到面前 ,彻底杀死。

洞庭湖中作恶的大蛇被羿砍成几段 。西方昆仑山下的弱水河里那头怪兽突窳 ,也被羿杀死。最后 ,羿来到中原地区的桑林 。这里原来是个神圣的地方 ,现在被一头巨大的野猪霸占。羿活捉了大野猪 ,宰杀之后 ,蒸咸肉膏 ,献给天帝 。不料 ,天帝和他的妻子并不高兴 。 为什么呢?这个天帝应该就是帝俊 ,那被射落的九个太阳正是他与羲和的儿子 。儿子被射杀 ,他怎么能高兴呢?看来,他派遣羿去射日,原本是想让羿警告一下儿子们 。谁知道后羿错误领会了天帝的命令,鲁莽地射杀了九个太阳。天帝怒火中烧,剥夺中了羿的天神身份 ,拒绝让他重新返回天廷。从此,羿只好在人间生活了。

羿射十日的神话 ,听起来荒诞不经 ,现实中,并不会有十个太阳共同出现在天空中,也没有那么多可怕的鬼怪野兽。那么后羿射的不是“日”是什么呢?

伍梦尧认为后羿射日“隐藏了夷族与华夏族交锋的一段历史”。李小军认为“盖因古部族战争、迁徙、融合, 羿之其名、其事始有衍变矣”。刘世明则认为“射日神话之源,实为后羿厌恶日食之流言,后由胤候射杀羲和演化为后羿射日之神话”。

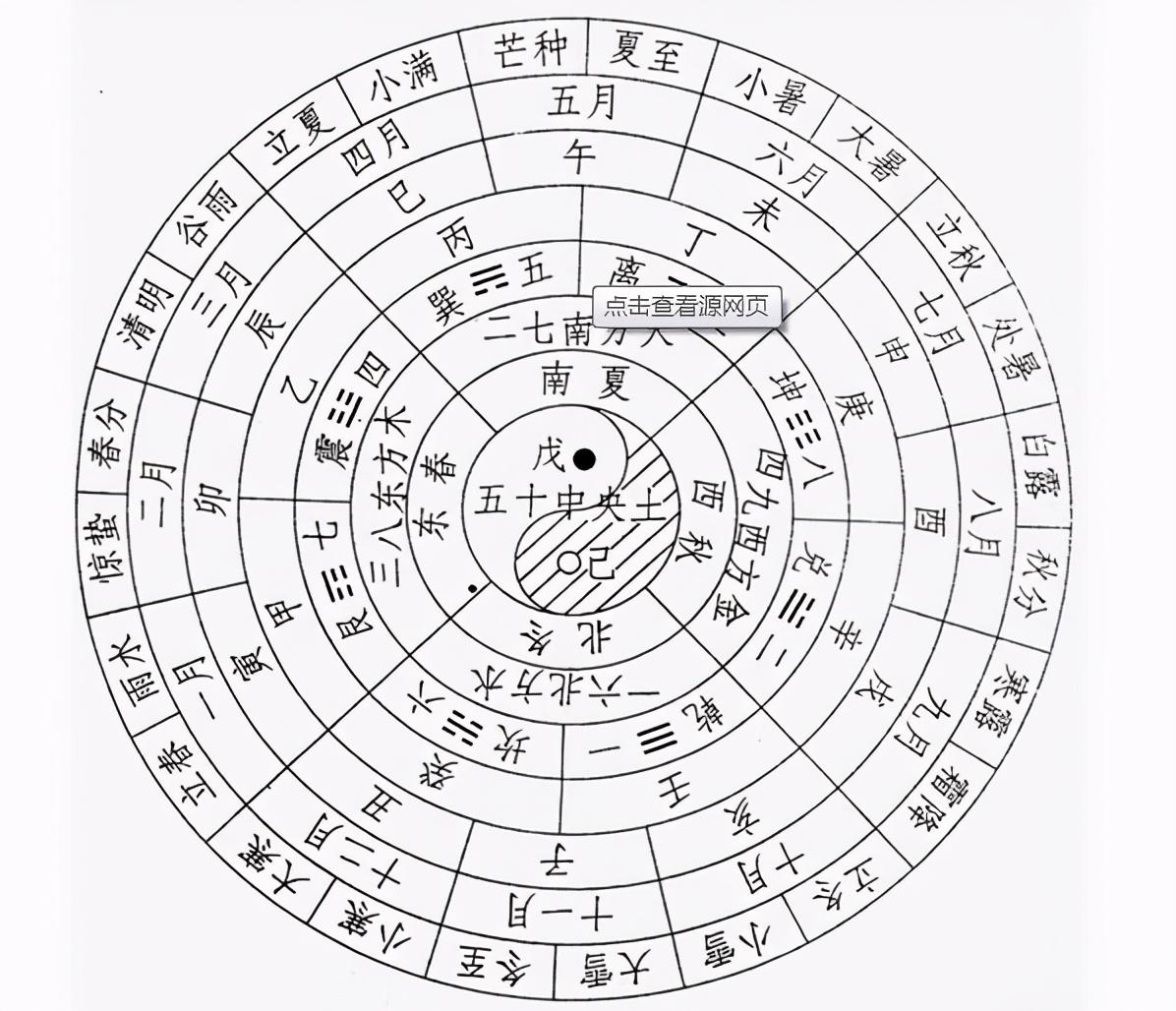

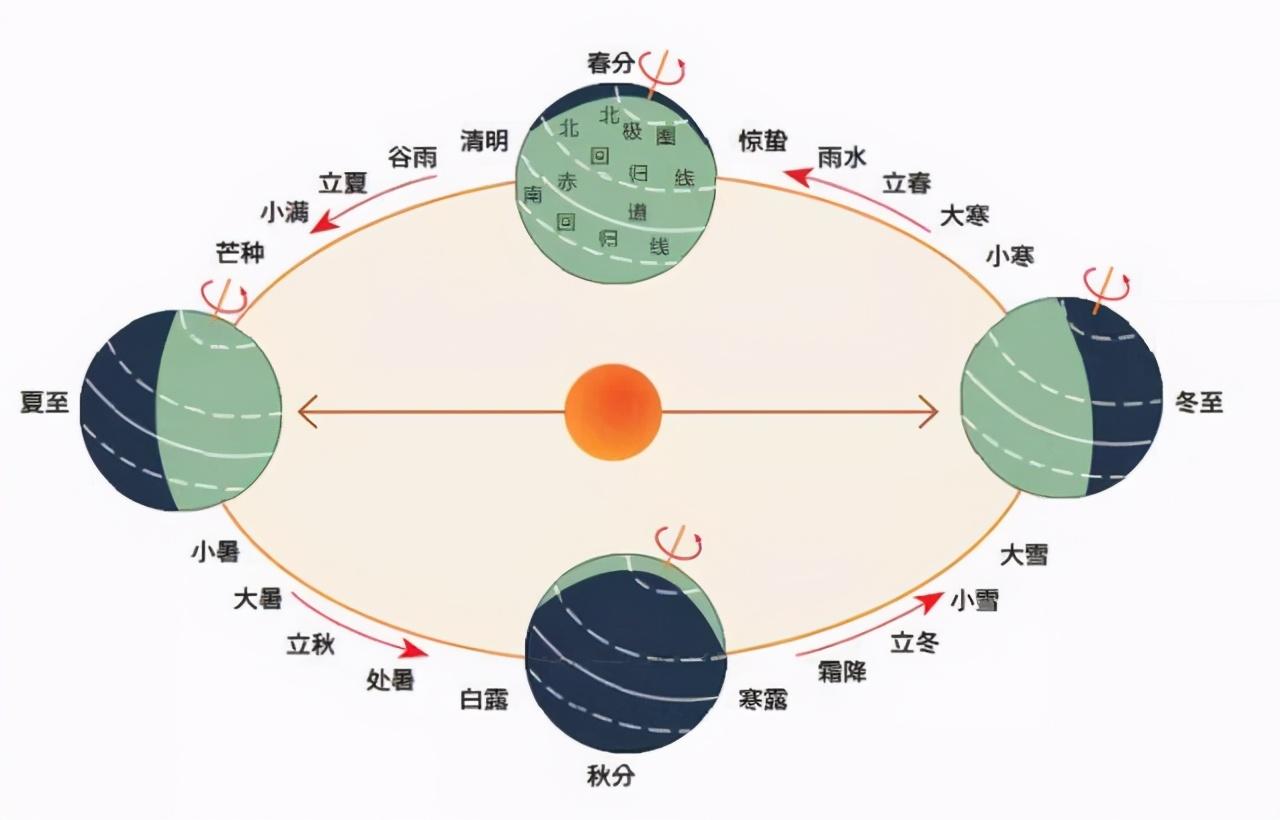

其实应该从历法的角度进行探讨,因为古人的历法主要是靠观测太阳或月亮。靠观测太阳得出的历法即太阳历,也叫阳历;靠观测月亮得到的历法即月历,也叫阴历。具体来说,阳历是以观测太阳一年中升起、落下位置的变化或正午时分日影长短的变化来制定的历法。地球绕太阳公转的时候,赤道与公转轨道并不是平行的,也就是说,地球对于公转轨道来说是倾斜的。由于这种倾斜,导致了太阳直射点在地球的南北回归线之间来回摆动,于是人们看见日出日落的位置就总是南北来回摆动,摆动一个来回,便是一年,约365天,精确一点即365.2天。在《山海经•大荒经》中,就记载有用来观测太阳出入的定位山.在东边有七座,可用来观测日出,西边也有七座,可用来观测日落。立竿测影是另一种方法,即立一根竿,观测太阳正午时分竿影子长度的变化,便可确定一年中所处的时节。冬至那天太阳最靠南,影子最长;夏至那天太阳最靠北,影子最短。从最长变到最短,再变回最长,便是一年,约365天。阳历年的月数和月的日数可人为规定,比如可以分为十个月,那么一个月就是36天,剩下5天用来过年,不归入任何一个月。我国古代曾经使用过分为十个月的阳历,称为十月历。有学者认为《夏小正》记载的内容原初只有十个月,属于十月历,后来才加了两个月的内容,补成十二月历。目前彝族依然保留有十月历。

所谓阴历,就是人们观测月亮的圆缺变化来制定的历法。这种方法很直观,月亮总是圆了又缺,缺了又圆,这种月相盈亏变化一个周期约为29天,精确一点是29.5天,人们视为1个月。因为每月不是精确的29天,所以阴历规定大月为30天,小月为29天,这样12个月算1年,共354天, 精确一点是354.4天。与阳历一年的天数基本吻合,但还差约10天。阳历因为与太阳有关,可以反映春夏秋冬四季的变化,但没有月亮的圆缺作为补充就不直观。阴历虽然很直观,但又反映不出季节。所以古人就将阴历与阳历结合起来,形成阴阳合历,即农历, 既能通过观测月亮的圆缺比较宜观地把握时间, 又能通过季节变化的反映来指导农事。

阴阳合历有一个问题,就是阴历与阳历一年的天数并不是完全吻合。阴历是354.4天,阳历是365.2天,一个阴历年比一个阳历年少10多天一点。怎么办?古人采用闰月补天(日子)的方法。既然1年少10多天一点,那么3年就少30多天,5年就少60多天,所以就三年闰一个月,五年闰二个月。至于闰月放在什么时间位置上,农历自有一套方法,以保证农历年的正月到三月为春季,四月到六月为夏季,七月到九月为秋季,十月到十二月为冬季,并保证岁首处于冬末春初,这样才有利于农事。如果不补天(日子),时间长了,春夏秋冬就会发生混乱,人们的生活就会受到极大的影响,特别是在农业生产方面。

尹荣方认为后羿射日反映的是上古先民测天修历的实践。何新更具体指出是历法改革,即从十干纪日到干支纪日,十月历到十二月历。

后羿射日神话,其实和“正日”有关,得先从胤征羲和说起,胤征羲和的故事可视为后羿射日的异文。这个故事记载在《尚书》中:“惟仲康肇位四海,胤侯命掌六师。羲和废厥职,酒荒于厥邑,胤后承王命徂征。”顒事梗概是说夏帝仲康的时候,胤侯受命掌管六师。历法官羲和玩忽职守,在他的私邑嗜酒荒乱,结果在九月一日那天,太阳与月亮没在房宿会合,发生了日食,可是羲和没预测到此事,于是胤侯受命去征伐羲和。

这个故事向来被视为历史传说,其实也是从“正日”演变过来的,相当于后羿射日,“正日”的“正”本来是修正、补正。在长期的演化中,“正”讹误为“征”,“征”有征伐、讨伐的意思。“胤”与“羿”对应,两者音近,而“日”与“羲和”对应。“羲和”这个名称在文献上有多种含义,有时是太阳本身,有时是太阳的母亲,有时又是驾驶太阳车的车夫,有时又是掌管历法的人。 “羲和”有时作为一个整体出现,有时又被拆开成羲、和。如果从语音的演变来分析,这种多义与聚散特点就可以被梳理清晰。首先,“羲”与“日”同音,是太阳的意思。“日”在很多区域读yi,而“羲”也是yi(義)声,后来才演变为xi,于是加上“兮”构成“羲”字。其次,“義”又是wo(我)声,而“和'迪是wo(禾)声,一些方言目前依然把“禾”读wo。所以“羲”与“和'是同语源的,后人将含义相同的“羲”“和”合并在一起构成双音节词“羲和”,其含义不变,还是太阳。目前山西临汾一带将太阳称为“爷窝”,其实是“羲和”的变异。“羲和”的本义是太阳,其后才演变为太阳之母、太阳车夫以及历法官。所以说,胤征羲和故事中的“羲和”与后羿射日故事中的“日”是对应的,初义都是太阳。不同的是,胤征羲和的“羲和”已经演变为掌管历法的人,而后羿射日的“日”依然是太阳。

我们再来看看后羿射日的原因是十日并出,前文我们已经说了,正日是因为阳历比阴历一年要约多出十日,那么我们完全有理由认为,这多出的十日,便是“十日并出”情节的历法根源:原本是天数多出十日,讹误为天上多出十日,最后演化为十日并出神话。多出十日来,就需要正日,正日的方式不能把阳历年多出的十日减去以与阴历年的天数吻合,而只能以补天的方式,否则季节会发生错乱。虽如此侗样达到了把多余的“十日”处理掉的目的,在神话上呈现为把“ 日”射下来。需要注意的是,补天不能一年补一年的,比如每年补十天,那样的话每月的时间与月相又难以一致了,所以只能三年凑齐了一个月才一起补,这便是闰月。胤征羲和故事是后羿射日的“历史版”,它与后羿射日一样,也保留了浓厚的历法元素。羲和之所以被胤侯去征伐,是因为他作为一个历法官,不好好观测天象,酗酒误事,九月一日那天太阳与月亮没在房宿会合而发生了日食,他没有预测到。

夸父逐日

《山海经·大荒北经》载:“大荒之中,有山名曰成都载天。有人珥两黄蛇,把两黄蛇,名曰夸父。后士生信,信生夸父。夸父不量力,欲追日景,逮之于禺谷。将饮河而不足也,将走大泽,未至,死于此。”后士又名后土、地母,跟西方的盖亚一样力量的神明,所以夸父疑似为神明混血。另外《山海经·海外北经》亦载:“夸父与日逐走,入三日。渴欲得饮,饮于河、渭。河、渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林(桃林)。”后有成语“夸父追日”。对夸父逐日神话的研究,学者们着力最多的也是探寻其原型,且已提出不少的观点。高海珑认为夸父逐日的原型乃控日巫术仪式,夸父拥有地母神的特征,他运用自己的神力通过掌控、模拟太阳的运行轨迹,以自身的死而复生促使太阳再生,使其循环往复,正常运转。张文安认为夸父逐日神话是由道家寓言故事演化而来的,寓意在于讥讽夸父式违背天道不自量力的愚者行为。

另一类认为是抗旱、祈雨。张春生将夸父逐日神话解释为驱逐太阳落山,驱逐的原因是炎热、十日并出等。汪大白也持类似的观点,认为夸父逐日反映了夸父为抗旱驱热、赢得生存所进行的艰难而顽强的斗争。丁世忠则认为此神话以古代巫师祈雨为原型,它的主体夸父是原始社会中的女巫,它所记载的内容正是我国古代盛行的祈雨仪式。王卫东同样认为夸父逐日的原型为祈雨仪式,并将这种祈雨仪式具体化为春社求雨仪式。“逐”固然具有驱逐的含义,但神话中毕竟呈现的是追逐、追赶。也正因为是追赶而不是驱逐,所以祈雨之说也难以成立。

夸父逐日其实也该从辣的角度分析,尹荣方在《神话求原》一书中认为,夸父逐日神话的意蕴乃测日影。王福利也认为夸父的逐日行为与《尚书•尧典》所载羲、和氏奉尧帝之命守四方以测日影一样,有敬日与测日影双重目的。夸父逐日神话确实保留有测日影的元素, 其实夸父逐日神话也是从“正日”发展过来的,原本是补正天数的“正日”讹误为“征日”。“征”又具有远行的含义,比如长征、远征,于是“征日” 又演化为“逐日”“追日”,这便是夸父逐日神话的来源。后文将进一步分析其保留的历法元素,比如测日影等。

《海外北经》里记载的是“欲追日景”,可能是故事将逐日与立竿测影相结合的结果。其次,无论是《海外经》还是《大荒经》,都是在“北经”记载夸父逐日,而且夸父渴了之后也是“北饮大泽”。这暗含了夸父追逐的方向是北边,便与测影相吻合,因为立竿测影所观测的日影是朝北的。另外,拉祜族一则关于扎鲁树的神话与夸父逐日神话有一些相似之处,其中保留了明显的历法元素,也可以作为佐证。这则神话是这样:

“夕阳西下了,波梭也精疲力尽了。她拉着一根芦苇杆还在忙着,走着走着,来到了木尼芒罗江畔,见到晶莹的江水,就一股劲地喝呀喝,一口气喝干半条江,倒下睡着了。 波梭一觉睡了三年,当她醒来时,发现自己变成了一只猫头鹰,她那拄着走路的芦苇杆在江边长成了一棵巨大的树,那树根粗枝壮,遮天蔽日。波梭所变的猫头鹰请竹鼠、松鼠、蜜蜂帮忙,按照分工,竹鼠窜进地底下去盘数大树的根,松鼠攀上树杆清点大树有几个枝丫,蜜蜂飞上树尖去查看蔽日树究竟长着多少片叶子。不久它们向猫头鹰汇报,竹鼠说,大树总共有三十棵大根。松鼠说,大树有十二岔大枝丫。蜜蜂说,树上的叶子有三百六十片。猫头鹰告诉天下人,人间不是没有天,世上不是没有日。我的朋友们告诉我,一年有十二个月,一月有三十天,一年有三百六十天。你们如今见不到天,不知道有日,是因为这棵扎鲁树遮蔽了太阳,如果你们要想看到天日,重见光明,你们就要想出办法翻倒这棵扎鲁树。”

波梭与夸父一样,渴了之后大量喝水,波梭喝了半条江河,夸父喝干了河渭;波梭最后是睡着了,夸父最后死了;波梭的拐杖(芦苇杆)在江边长成了一棵大树,夸父的拐杖则化为了邓林(桃林)。这则与夸父逐日十分相似的神话,它的历法元素保留得很完整,大树有三十棵大根,十二大枝丫, 三百六十片叶子,表明一年有十二个月,一月有三十天,一年有三百六十天。这则神话同样隐含了历法混乱的现象,即扎鲁树遮蔽了太阳,人们看不见天日。如果要重见天日,就要想办法翻倒那棵扎鲁树。所谓的“翻倒”,可以理解为正日,修正了,“日”才不会被遮住,才会重见光明。

夸父逐日神话中有夸父手杖化为邓林(桃林) 的情节,“桃”与“日”“月”在语音上也有同源关系。 “桃”“姚”的声旁都是“兆”,两者以前同音。yao与 “夭”同音,而“沃”以“夭yao”为声旁,读wo,可见 “桃”与“沃wo”具有演变关系,也就与女姻的“wo (蝎)”同语源,具有“日”或“月”的含义。因此,桃林很可能与扎鲁树一样,具有历法的象征意义。

由此这两则神话都与历法来源有关。