众是什么意思,众字象征着什么寓意?

‘’众‘’字代表人心、人的精神意志;正所谓得‘’众志成城‘’么;是一种团结、齐心向上得奋斗标志。人们只有了众志成城的伟大意志和决心,我想任何得困难是能够迎刃而解地、是所向无敌地。

众

zhòng

【释义】①许多,跟“ 寡 ” 相对:众人|众说纷纭|寡不敌众。②许多人:观众|听众|群众|万众一心。

【众目睽睽】 #zhòng mù kuí kuí 大家的眼睛都注视着。

〖例句〗初次登台演讲,众目睽睽之下,她不但不紧张,而且讲得还很精彩。

【众叛亲离】 #zhòng pàn qīn lí 众人背叛,亲信离弃。形容处境十分孤立。

〖例句〗他一味地刚愎自用,特别独裁,结果搞得众叛亲离。

【众所周知】 #zhòng suǒ zhōu zhī 大家全都知道。

【众人】lt;古gt;简称“众”。商、西周时的下层平民。一般从事农业生产。与奴隶不同,其身份是自由的,有当兵的权利和对政的机会。西周的“众人”大多数原来是殷商本族的成员,其中或最初即为劳动群众,或则逐渐由贵族地位下降而来。

〖例句〗众所周知,教育是国家发展的根本。

===================关于这个字的更多的信息=================

众 lt;名gt;

(会意。“众”从三人。“三”表示众多。“众”表示众人站立。“众”,甲骨文字形。象许多人在烈日下劳动。本义:众人、大家)

同本义

人三为众。――《国语·周语》

坤为众。――《易·说卦》

大师之礼用众也,大均之礼恤众也,大田之礼简众也,大役之礼任众也,大封之礼合众也。――《周礼·大宗伯》

安土重居,谓之众庶。――《后汉书·杨终传》

庸众而野。――《荀子·脩身》。注:“众,众人也。”

众恶之,必察焉。――《论语·卫灵公》

众怒难犯。――《左传·襄公十年》

则众何为而不汹汹然?――王安石《答

众(众)zhòng

⒈多,许多:~多。~人。~星捧月。

⒉许多人:群~。~怒难犯。~望所归。~志成城。

众代表什么数?

众数(Mode)统计学名词,在统计分布上具有明显集中趋势点的数值,代表数据的一般水平(众数可以不存在或多于一个)。

修正定义:是一组数据中出现频数最多的那个数值,用M。表示。

理性理解:简单的说,就是一组数据中占比例最多的那个数。

用众数代表一组数据,可靠性较差,不过,众数不受极端数据的影响,并且求法简便。在一组数据中,如果个别数据有很大的变动,选择中位数表示这组数据的“集中趋势”就比较适合。

当数值或被观察者没有明显次序(常发生于非数值性资料)时特别有用,由于可能无法良好定义算术平均数和中位数。例子:{鸡、鸭、鱼、鱼、鸡、鱼}的众数是鱼。

众数算出来是销售最常用的,代表最多的

众数是在一组数据中,出现次数最多的数据

两组数据中,都是1,2出现次数最多

所以1,2是众数

众数:

一般来说,一组数据中,出现次数最多的数就叫这组数据的众数。

例如:1,2,3,3,4的众数是3。

但是,如果有两个或两个以上个数出现次数都是最多的,那么这几个数都是这组数据的众数。

例如:1,2,2,3,3,4的众数是2和3。

还有,如果所有数据出现的次数都一样,那么这组数据没有众数。

例如:1,2,3,4,5没有众数。

在高斯分布中,众数位于峰值。

√有趣的汉字之“众”153|真正从三“人”的,并不是“众”

前文我们说了从两个“人”的“从”,那么三个“人”是什么呢?也许屏幕面前的你会脱口而出,那不就是“众”么?要这样想,就又草率了。

亻亻人

每逢节假日,总会有人舒服地躺在沙发上,刷着手机,看着旅游景点熙熙攘攘的人群,然后感叹一句,真是“人从众”啊!但其实从三“人”的,并不是“众”,而是这个字——亻亻人。

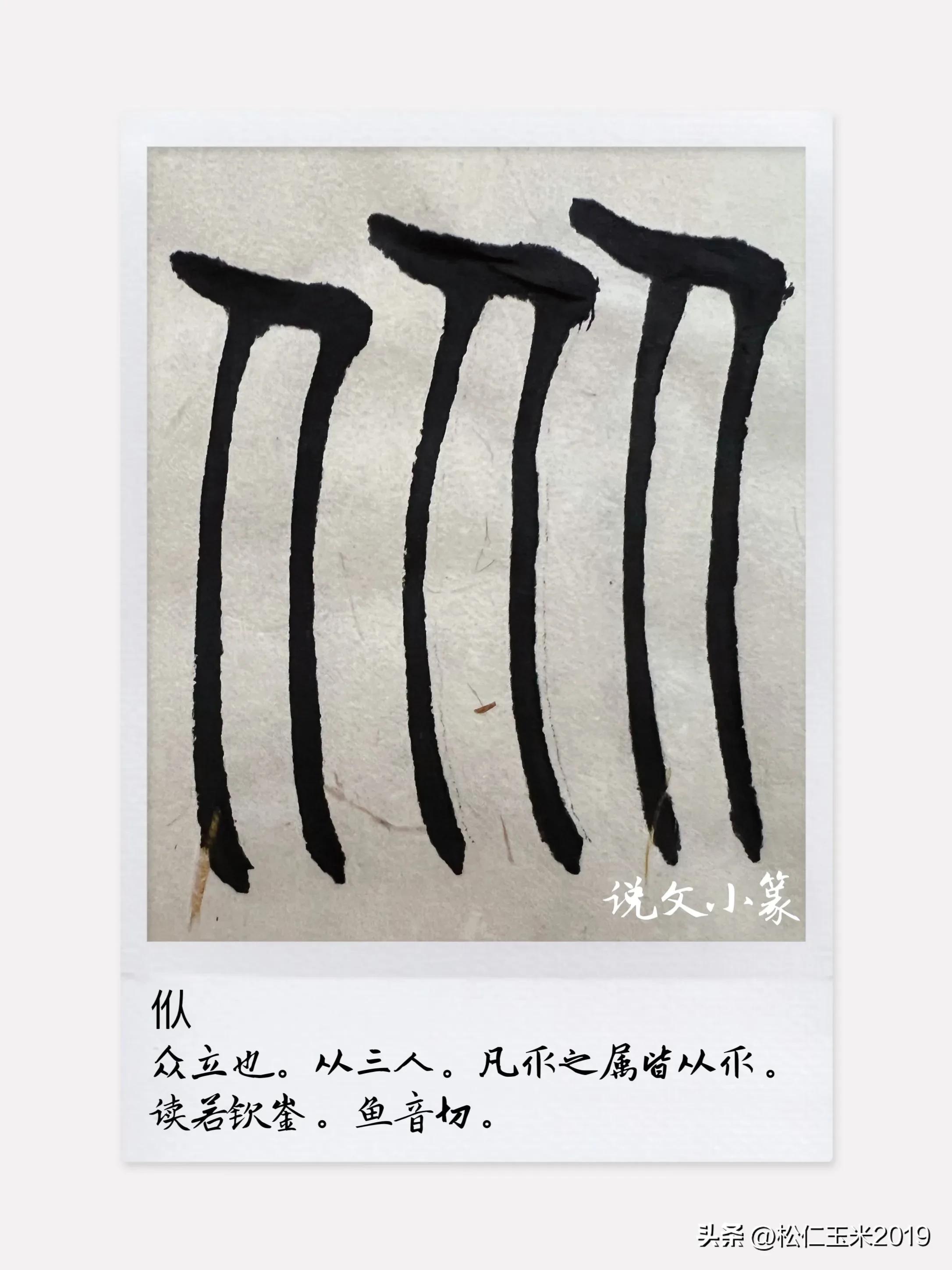

亻亻人——说文小篆

从字形来看,有两个单立人,第三个为“人”,注为鱼音切,音yín,现在写作:

亻亻人

这两个字形在我的输入法中都没有找到,最接近的写法为“乑”。可能看着很陌生,但“亻亻人”也是一个部首,从“亻亻人”的字比如有“聚”。

上图中这个字形为上下结构,但是在小篆中的字形为并列的三个“人”。意为“众人并立”,可以说非常形象了。

在《说文》中解释其音读若“钦崟(yín)”的“崟”字,“钦崟”的意思是“山险峻貌”。

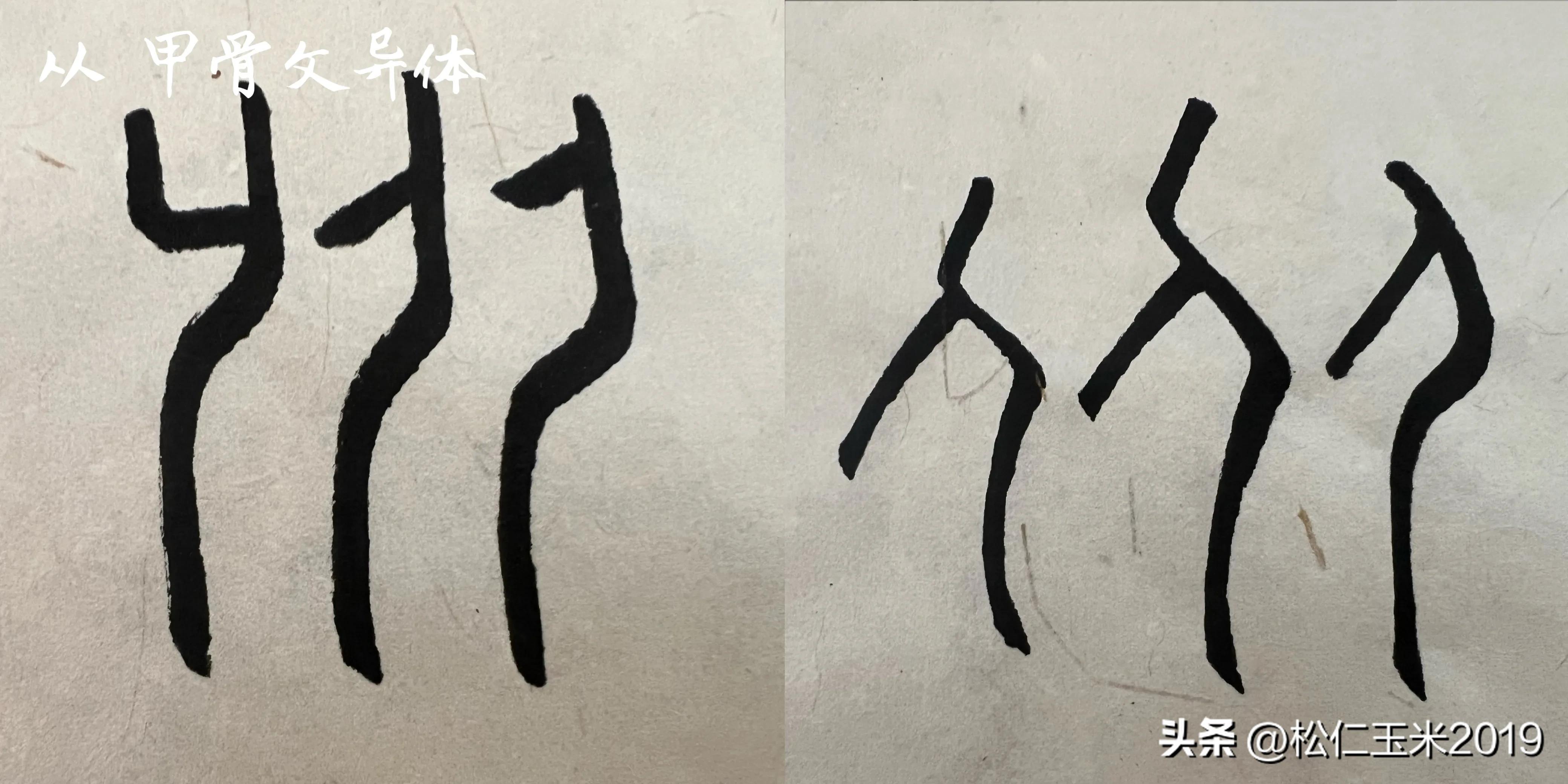

关于这个字的字源,在甲文中也找到一款三“人”并立的字形,只能说与其篆文相同,但并不是“亻亻人”字,而是异体的“从”。

从——甲骨文异体

那么今天我们熟知的从三“人”的“众”又究竟是什么字呢?

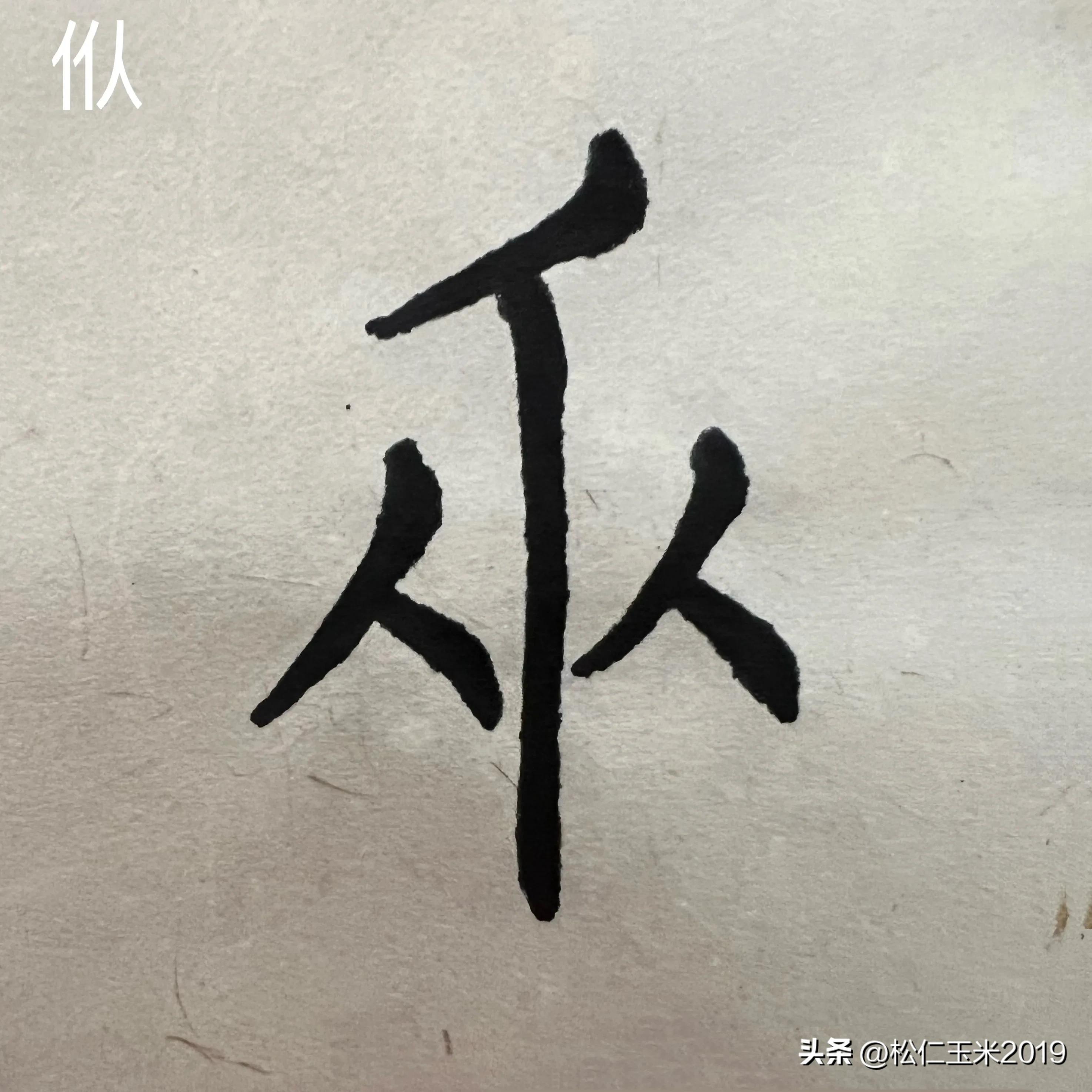

眾

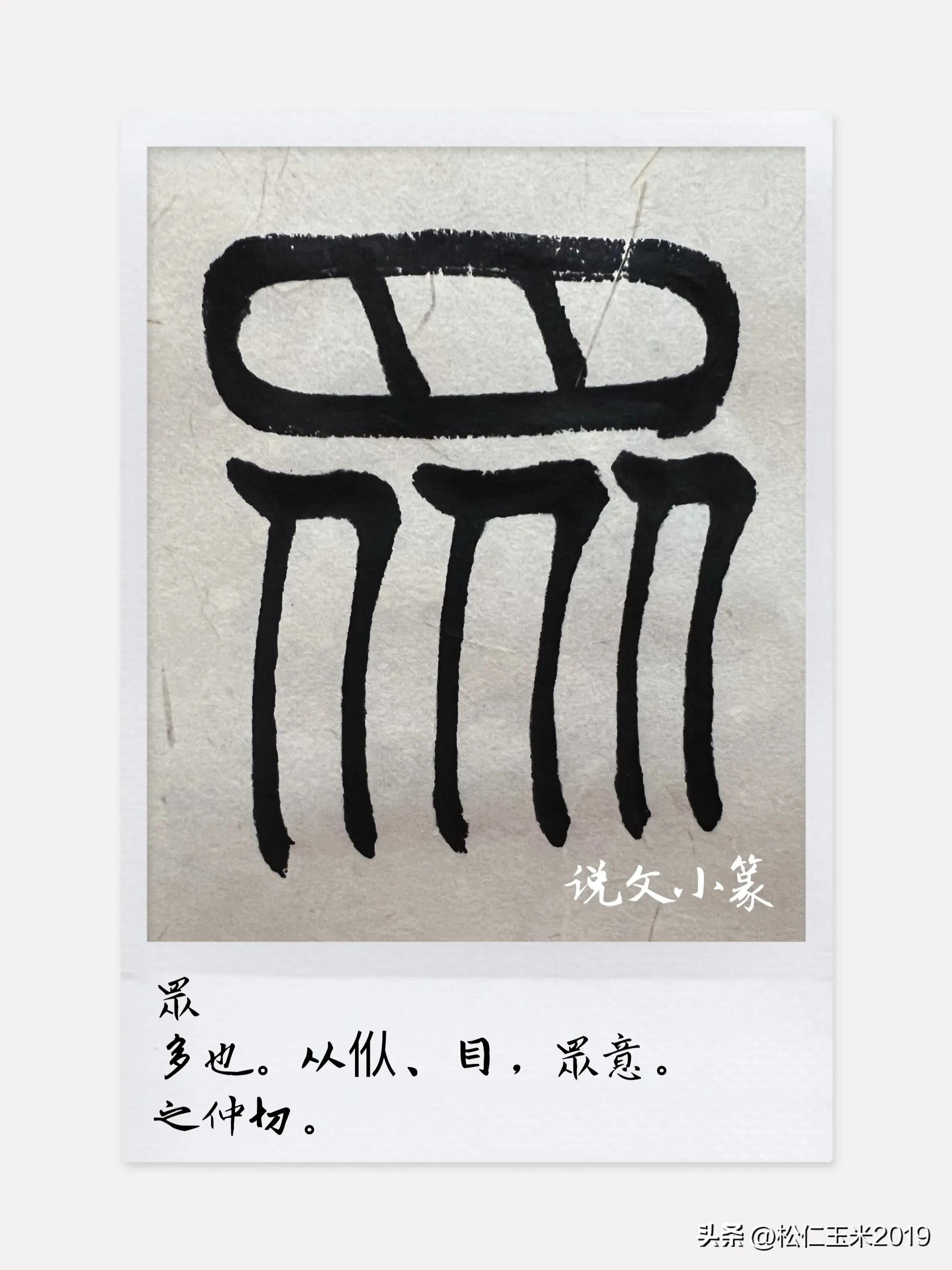

这个字,才是“众”本来的样子,意思是“多”、“众多”,可以看出,由“亻亻人”、“目”会意。

眾——说文小篆

在经典中,“眾”写为“衆”,仔细看,主要区别在上面,是“血”字。

“眾”字从“目”又作何解呢?难道用很多双眼睛来说明有很多人吗?那么为什么不用耳朵或者嘴呢?幸亏我们发现了甲骨文,才还原了这个字本来的样子。

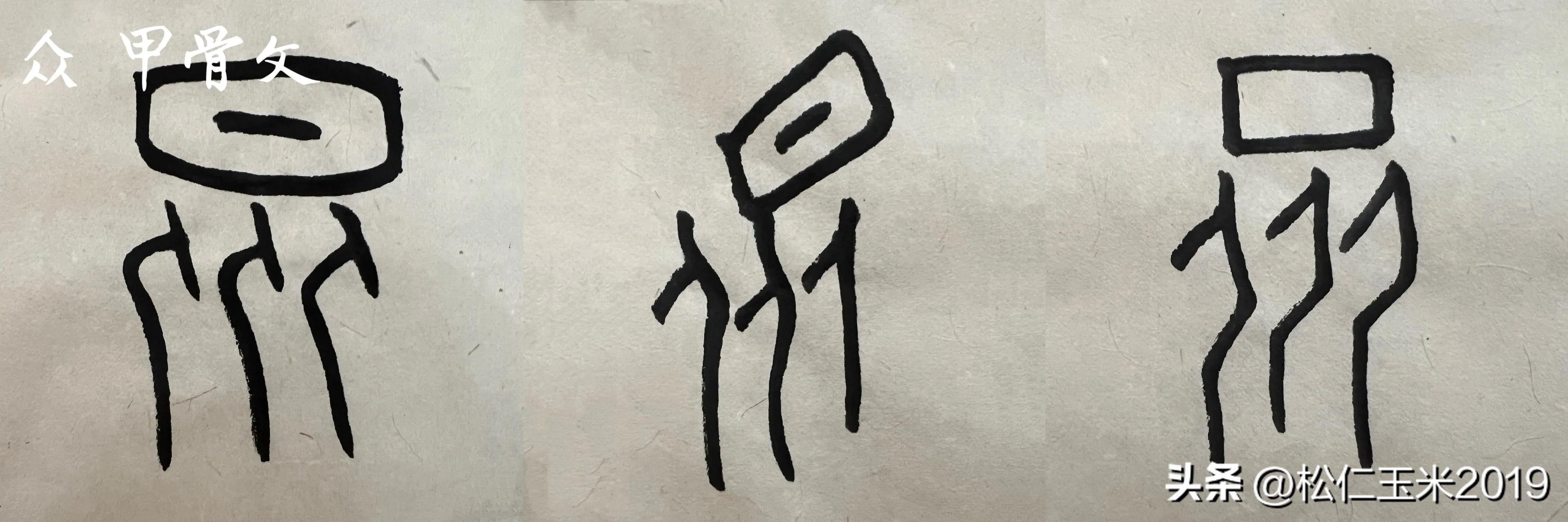

眾——甲骨文

从甲文明显可以看出,“眾”字上面并非“目”,而是“日”。前文我们说过“日”,虽是象形字,但由于圆形不好刀刻,所以为方形,底下为三个“人”,所以“眾”的本意是日出时众人相聚劳作。

但也有一种说法认为,“日”或“口”在甲文中有两种意思,一是指太阳,二表示一块地盘;而学者根据研究,认为“眾”和“邑”有紧密联系,所以这里应为“地盘”的意思,那么“眾”的含义就是指在同一块儿地盘聚集、居住的人群。

此外,有的字形底下为“从”字,但结合前文,在甲文中两个“人”或三个“人”并没有很大的差别。

眾——甲骨文

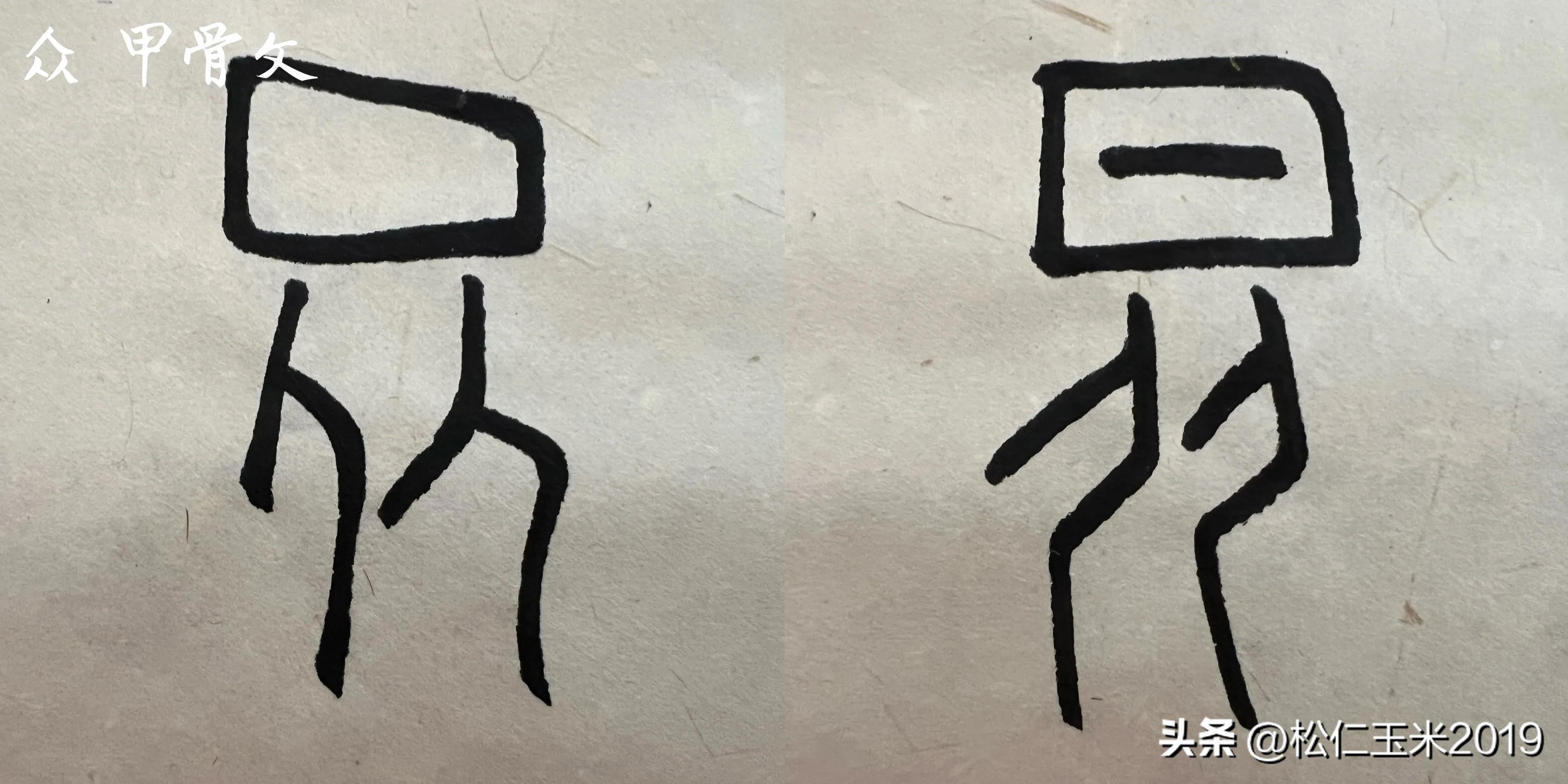

但从金文开始,这个字已经被写为从“目”了。

眾——金文

在这些金文字形中,底下都是三个“人”,较短的“人”形整体看上去比较圆润,给我“憨憨”的感觉,而老祖宗是懂审美的,左起第五款字形中“人”字修长,极具美感。

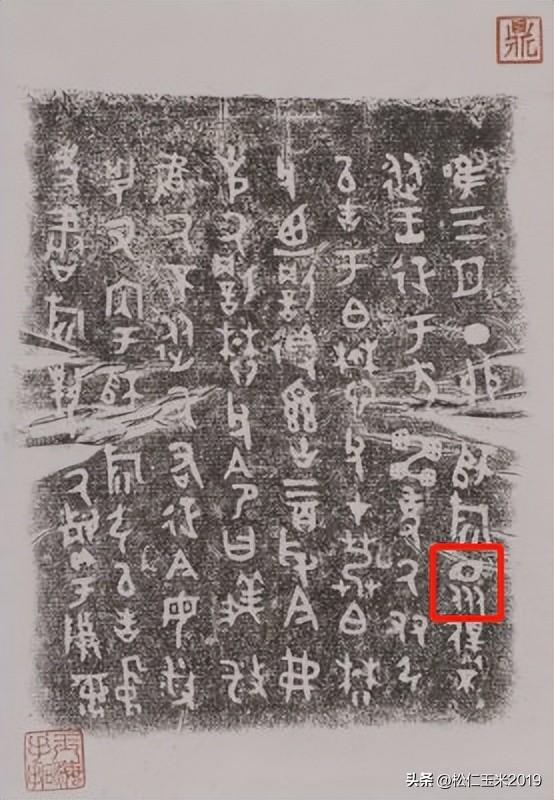

西周师旂鼎(注:图片来源于网络)

西周师旂鼎现藏于故宫博物院,其内壁有8行铭文, 共计79个字,背景是约周成王晚年时期,方雷反叛,周王室准备征兵去攻打他。铭文大意为,师旂属下的许多仆官不跟王去征方雷,便派属僚引把这件事告到伯懋父那里,伯懋父命令说:“这些人依法应该放逐,现在不要放逐了,应该交罚款给师旂”。

师旂鼎铭文(注:图片来源于网络)

铭文的拓片还是非常清晰的,可以明显看出“眾”已经从“目”,这里铭文写的是,“师旂眾仆……”。

谁才是“眾”

今天我们说到“众”,可以理解为大众、小众、芸芸众生等,但在商代并不是人人都是“眾”。关于“眾”的身份,有很多学术讨论的文章,这里不再展开。大体而言,“眾”或“眾人”扮演的角色是自由民。

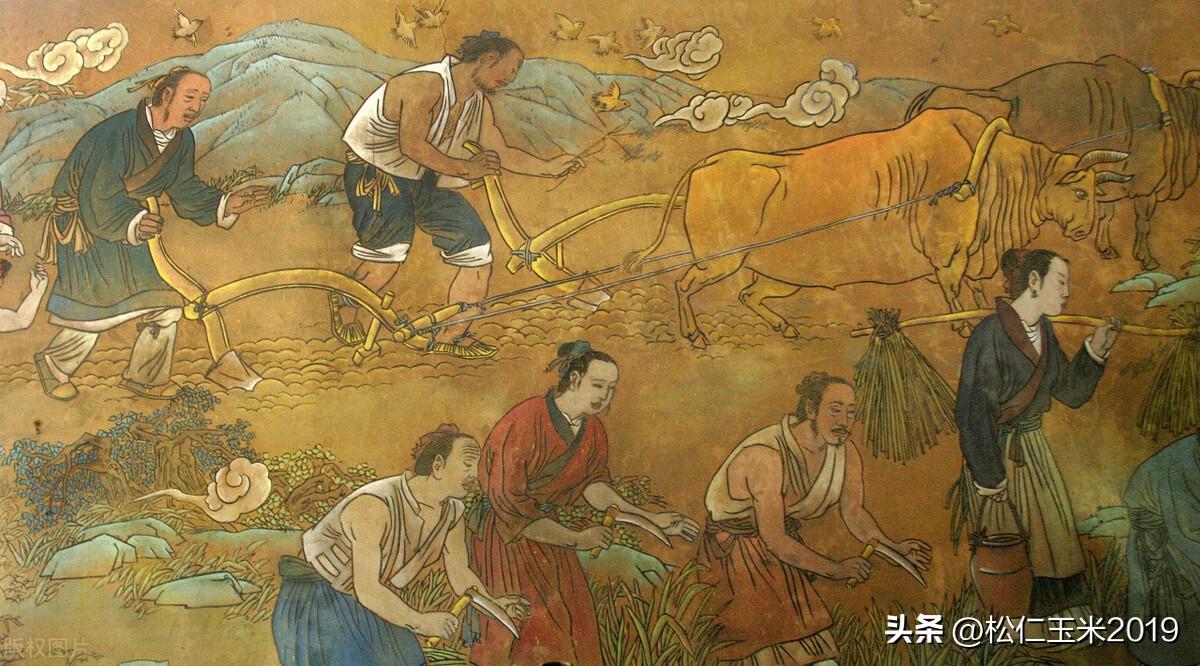

我们都知道,商代为奴隶制社会,其主要社会结构为贵族、平民和奴隶。贵族和奴隶不再多做解释,平民阶级即是“眾”或“眾人”,他们有人身自由,但也受奴隶主的剥削和压迫,需要根据商王或贵族的命令从事以下活动:

首先,农业生产。以卜辞为例:“贞,为小臣令眾黍一月”,小臣为朝臣,而非奴隶;一月即为正月,以黍为食。这句卜辞的意思是小臣命令“眾人”进行黍的耕作;

注:图片来源于网络

第二,参加商王或贵族的狩猎;

第三,出任征戍。在前面说“旅”字时,提到商代的“登人”制度,即临时征集兵员,也叫“登眾”,是人口登记制度的雏形。

此外,古代文献中还有“眾戚”一词,指商王的近臣、贵戚,有参政议政的权力,甚至可以代替国王发号施令。

参考: