顼是什么意思,顼字怎样读?

顼【拼音】:xùxū【字义】:xū〔颛~〕见“颛”。这字是古帝王的姓,因此也有指代帝王的意思。

【详细字义】〈名〉1.姓(原为古帝颛顼的省称)主要分布于山西、山东、河北(藁城、赵县),姓氏来源不详。

颛顼帝喾读音是什么?

zhuān xū dì kù

“颛”,普通话读音为zhuān。“颛”的基本含义为愚昧,如颛蒙;引申含义为善良,如颛民。

在日常使用中,“颛”也常做形容词,通“专”,如专门。

“颛”,初见于秦朝小篆时代,页表意,篆书形体像夸大了头部的一个人,表示脸部显出谨慎的样子。“颛”字简体版的楷书从《说文》演变而来。

√夏朝最早的开创者——颛顼(Tonuz)

古籍记载“颛顼首戴干戈”和“颛顼戴午”,比如《史记·五帝本纪》说:“瑶光如虹贯月,正白,感女枢于幽房之宫,生颛顼,首戴干戈,有德文也”。

古代兵器——干戈:

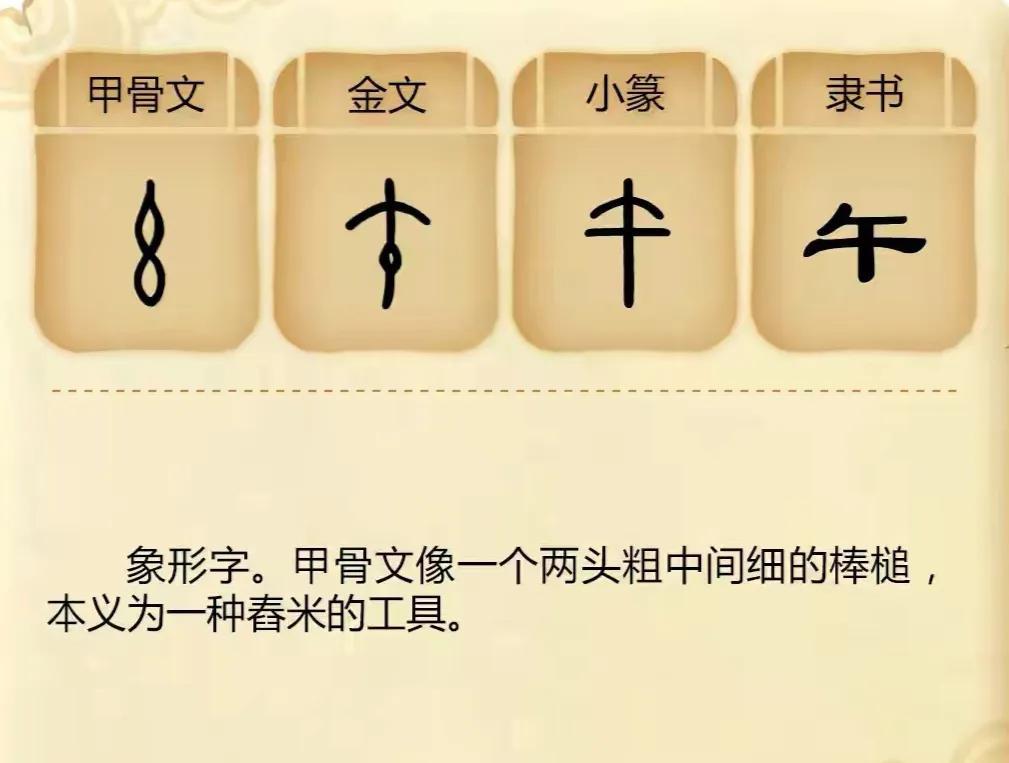

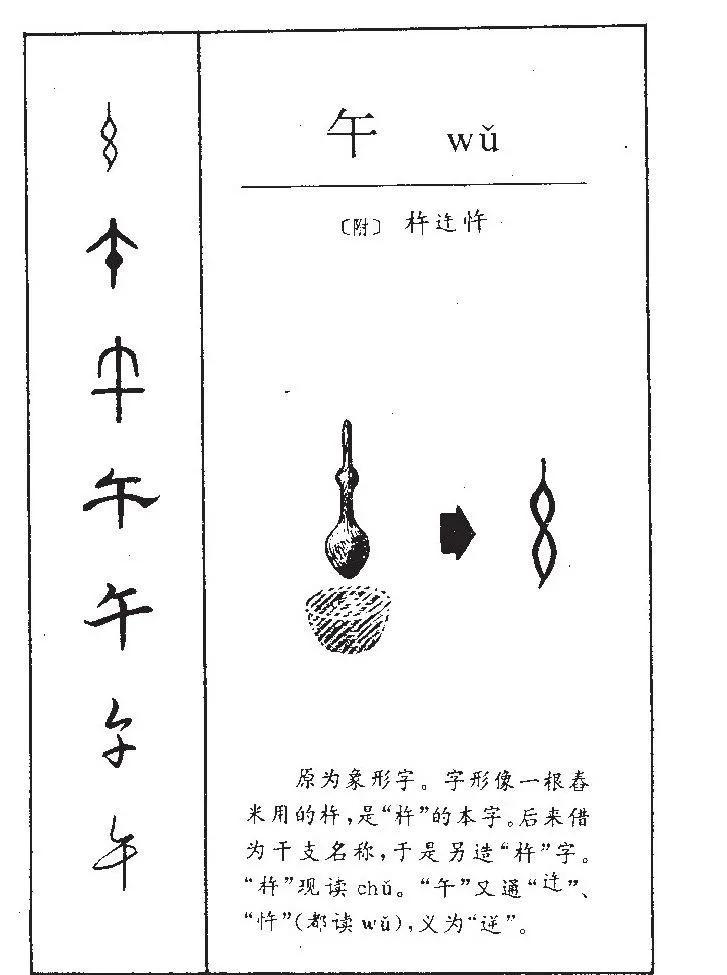

古籍还记载“颛顼戴午”,这里的“午”就是“杵”:

三星堆纵目面具头上的装饰物就是干戈,就是午(杵)。

这个纵目面具是半人半猪的形象,《山海经》说颛顼的父亲叫韩流,是半人半猪的样子。

难道这个面具就是《山海经》里说的颛顼的父亲韩流吗?

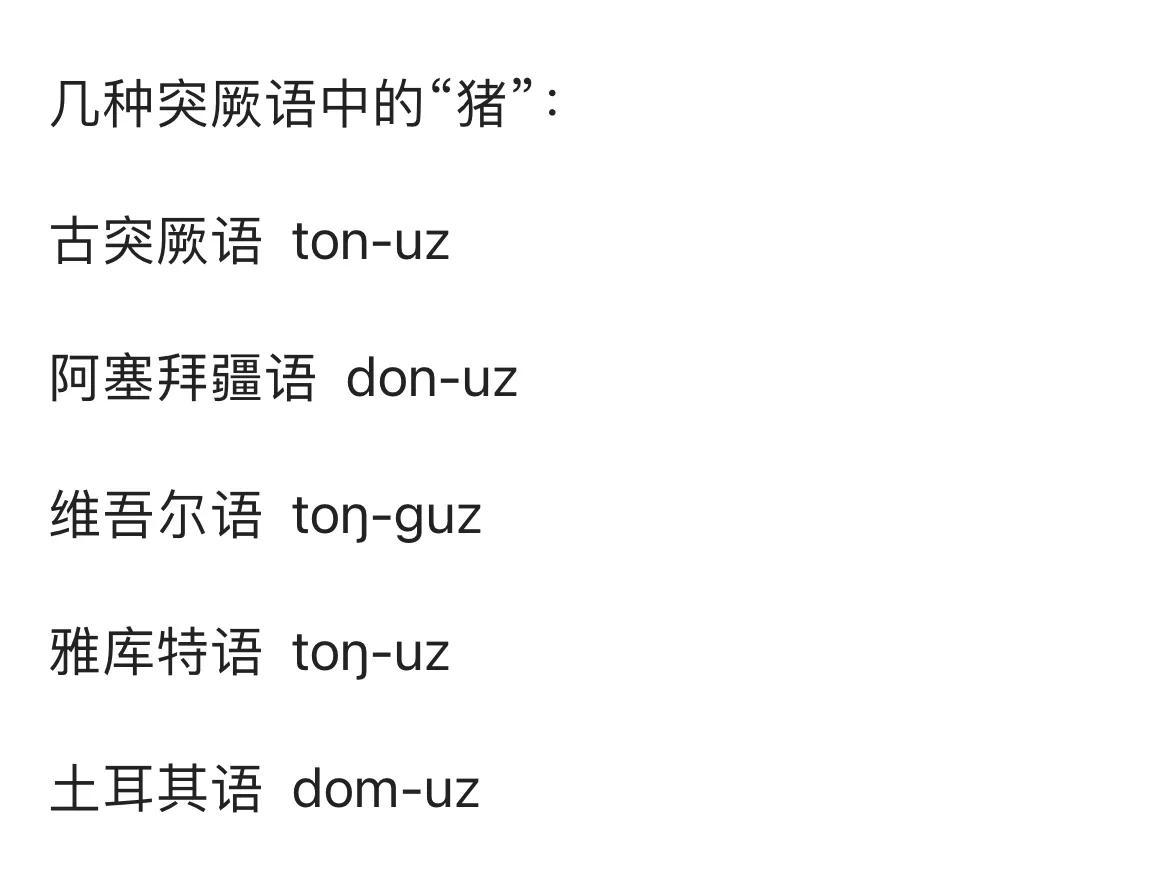

咱们先来看看“颛顼”这个词是什么意思,颛顼两个字在现代汉语中的发音是zhuanxu,战国时期的楚简中写作“端玉”。古代汉语里没有卷舌音zh,所以“颛”和“端”的发音都是近似dun的音,而“顼”和“玉”在古代的发音是gu或u音。

所以,颛顼、端玉、淳维,这三个词都是古突厥语Tonuz(猪)的音译。

由此可见,三星堆里的半人半猪的纵目面具和陶猪其实就是颛顼。

有人说三星堆出土的陶猪是“小猪佩奇”,“佩奇”是英语piggy(小猪)的音译。实际上是颛顼,“颛顼”是突厥语tonuz(猪)的音译。

那么,颛顼本人真的是半人半猪的样子吗?

肯定不是,猪在古代是掌管北斗星的神(北斗猪神),颛顼本名叫乾荒(韩流)。由于他观测天文、制定历法,所以人们就用“颛顼(北斗猪神)”来称呼他,并用北斗猪神的形象纪念他(纵目的形象是对他观测天文的赞美)。

颛顼是黄帝的孙子,也是大禹的爷爷。颛顼出生在四川,是夏朝最早的开创者,也就是四川地区民间传说中的古蜀王蚕丛。实际上四川地区根本不是古蜀国,而是夏朝的所在地,颛顼和大禹就是在四川(西羌)创立的夏朝。

夏族(夏后氏)为了纪念夏朝最早的开创者颛顼,就把颛顼(首戴干戈)的形象和夏后氏的形象(太阳神鸟)结合起来,形成一个人面鸟身的雕像。

所以说,这个人面鸟身的形象就是夏朝的开创者——颛顼,而不是传说中的句芒(勾芒)。

(若转载,请注明出处或作者名)