弼是什么意思,弼读什么?

读音是 bì。他的意思是:辅佐:弼士(辅佐的人)。弼匡(辅佐匡正的人)。弼导。弼谐。

“弼”,读音为bì,最早见于西周早期时代,在六书中属于形声字。“弼”字,在《说文解字》中的解释为“辅也。重也。从弜㐁声。并古文弻。房密切”。“弼”的基本含义为辅佐,如弼士、弼匡。

弼马温的弼是什么意思啊?

弼:同“避”,趋避的意思。“弼马温”不过是辟马瘟的谐音而已。古人们在马厩中养猴子,这样能有效的趋避马瘟。猴子天性好动,每每当这些马松懈倦怠的时候,猴子就会去撩拨它们。这样就使马时刻保持忧患心理,并且还得到一定的训练。从而提高马队对血虫病的抵抗能力,所以猴子便有了弼马温之称。

√历史上的“弼马温”是如何产生的?浅析其民俗来历

大闹天宫的“弼马温”是如何产生的?谈谈历史上的猴马民俗

“弼马温”是《西游记》作者的天才创造,以往学界普遍认为它源于传统“马厩畜猴,辟(避)马瘟疫”的民间习俗,“弼马温”即是“辟( 避) 马瘟”的谐音转变。实则“弼马温”命名乃至小说猴马关系内容创作的成功,根本在于作者对传统猴马民俗予以创造性借鉴与发挥的结果。

一、汉代考古中的“猴骑马”与猴马民俗

在中国古代,由于早期文献的佚失(如《马经》)),猴马的特殊关联据日本学者广中智之言最早可追溯至后汉王延寿的《王孙赋》,其中有云:“暂拏鬃以契缚,遂璎以縻羁。归锁系于庭厩,观者吸呷而忘疲”。不过据目前的考古发现来看,其起源要远在此之前。汉代有关猴子与马造型的考古实物就比较多,其中“猴骑马”与“马槽(厩)畜猴”造像尤其引人注目,这种猴马复合造像体现了早期人们猴子宜马的观念。“猴骑马”一般认为蕴含着“马上封侯”的吉祥之意,而“马槽畜猴”则与猴子能治马疫病的认识存在密切关系。

不过,早期猴马复合的文献与出土文物,并非中土所独有,而是广泛存在于中国周边的印度、中亚等文化圈内,有些产生年代甚至要早出中土许多,如古代印度有部兽医著作《舍利护多罗》,其中就有“马身受火烧,痛得受不了;涂上猴油痛就止,正如太阳东升黑暗消”的说法,以至有些学者就认为猴马组合形象起源于印度,经中亚北方草原之路传入中原,其最初本意便是猴子能治马病。

汉代出土猴马复合造像实物之多,足以说明猴子宜马与猴子能治马病的观念得到了其时社会的广泛认同,这无疑会对大众的日常生活产生深刻影响。猴子能否治马病,虽未见古书有多少明确的案例记载,但这并不妨碍多数医书、农书对这一药方的著录,一般民众对此也似乎默认并予以坦然接受。一个突出的现象便是不少有马的家庭马厩多畜有猴子,如洪迈《夷坚支志》丁卷第十“蜀猕猴皮”条有云::“予仲子前岁自夷陵得一猴,高二尺,形状狞丑可憎。携归马厩,逾年而死”。

二、宋元以来,“沐猴宜马”观念的流传

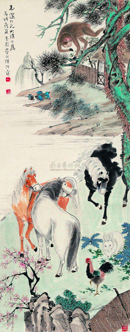

宋元画家所绘的多幅《猴马图》从猴子戏侮马的角度曲折地表现了猴马同厩的情形,李公麟《沐猴马图》,其画的内容是“猿戏马,马惊,而圉人鞭之”,这与陈师道《猴马》诗小引所描述的楚州紫极宫壁画内容几乎如出一辙,是否为有意模仿不得而知。陈师道的《猴马》诗云:“沐猴自戏马自惊,圉人未解猴马情。猴其天资马何罪,意欲防患犹伤生。异类相宜亦相失,同类相伤非所及。志行万里困一误,吐豆龁荄甘伏枥”,他认为猴子戏马与马惊而驰乃出自天性,圉人不解二者的特殊关联与情性,冒失地鞭马,纯粹是庸人自扰。

有意思的是,元初画家钱舜举竟然又画了一幅内容大致相同的《猿马图》,刘寅《跋钱舜举所画猿马图后》描述其为:“一猿挽韁,戏侮于前马,惊跃无定,一奚奴执刍秣之具伺立于后”,除了没有鞭马,其他内容完全一致。猴子戏马成为画家一致表现的内容,这显然不是偶然的巧合,而恰是上述猴马同槽情形在艺术层面的生动反映。正是因为猴子易动不居、马匹易惊而驰的生物特性,以及二者组合在人们日常生活乃至文化层面的普及,使得佛、道二教将其引入作为说法的生动材料,在佛、道二教宣教的努力下,“心猿”“意马”的组合连用在唐宋元代即已普及开来,在社会文化及文学艺术等各个领域均有不同程度的使用。

《西游记》成书之前,猴马民俗在中国古代社会流衍的大致情况及其在文化艺术层面的反映与体现。有了这种认识,《西游记》作者如何采撷此种文化资源来进行生动的艺术创造,便容易管窥了。

三、猴马民俗与《西游记》小说的创作

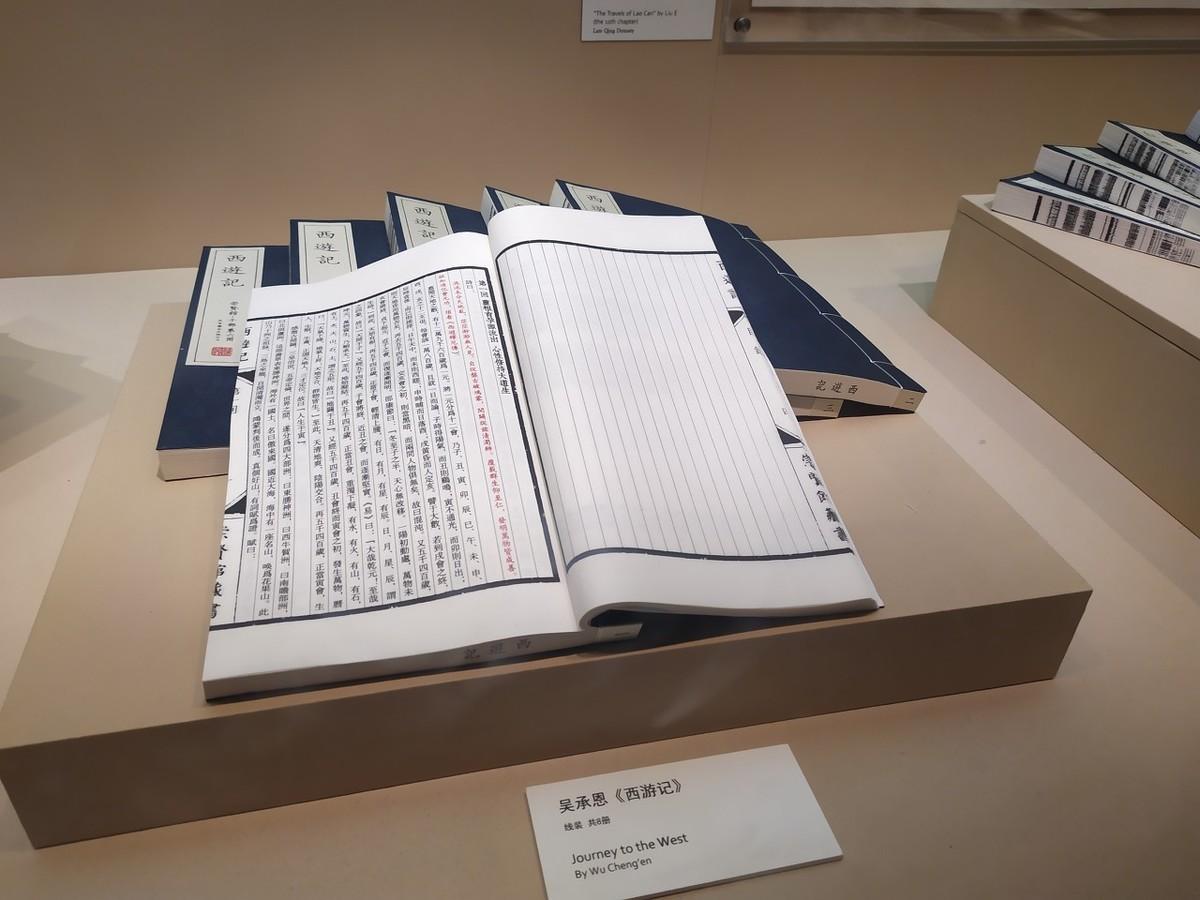

传统的猴马民俗文化本身蕴含着巨大的艺术创作空间,这一点为《西游记》的作者所捕捉,从而使《西游记》成为此类文学创作的集大成作品,从某种意义上说,既是偶然也是必然。

在西游故事的演化过程中,除唐玄奘外,猴马是取经队伍最早的组合。现存安西榆林窟就有三处唐僧取经的壁画,它们的共同特点是均画有唐僧、孙行者及白马,而无后来出现的猪八戒和沙和尚,这种组合应该说与一直以来的猴马复合民俗存在密切关系。

早期的西游故事中,猴马组合虽然比较突出,但二者之间并无太多的交集,更无富有文学性的故事演绎,只有到了吴承恩的《西游记》,情况才发生根本性的变化。尽管小说中猴马交集的故事内容并不是很多,但却十分精彩,给人留下了极为深刻的印象,体现出吴承恩非凡的艺术创作天分。

但必须指出的是,尽管《西游记》是一部以想象奇特著称的小说,但关于此部分内容,吴承恩却基本是围绕猴马民俗展开想象的。首先是孙悟空被封“弼马温”一职的内容,这可以说是其中最精彩的部分。“弼马温”这个官职的创造,与吴承恩相去不远的人即已看出他的用意,如谢肇淛就说:“置狙于马厩,令马不疫。《西游记》谓天帝封孙行者为弼马温,盖戏词也”。所以当代学者多认为“弼马温”是“避马瘟”的谐音转变,应该说是完全符合作者创作本意的判断。但仅仅如此理解,实际触及的仅是作者创作妙谛的皮毛,而未深入其堂奥。《西游记》第四回玉帝招降孙悟空,即“宣文选武选仙卿,看那处少甚官职,着孙悟空去除授。旁边转过武曲星君,启奏道:‘天宫里各宫各殿,各方各处,都不少官,只有御马监缺个正堂管事”,于是玉帝便传旨除孙悟空做个“弼马温”。

这就是说天宫中没有其他职位,只有御马监的正堂“弼马温”官缺。这种情节安排显然是作者释放的烟幕弹,“弼马温”这个官名的创造便透露出了他的真实创作构思,同时也从侧面反映出猴马组合的民俗观念正是引导他写出此一神来之笔至为关键的潜在推动因素。“弼马温”也并非“避马瘟”谐音转变那么简单,“避”为何谐为“弼”而非其他同音字,原因是“弼”有辅益之意,这正契合了“猴马相宜”的民间习俗观念。孙悟空养马情节中还带有明显的猴戏马意味,这不仅是作者对现实生活中猴马生活情形的真实反映,同时作者也应该直接受到了宋元时期猴戏马艺术创造的启示。

总结:

猴马关联戏份在煌煌几十万字的百回本《西游记》中少得简直不值一提,但却给每一位读它的人留下了终生难忘的印象,《西游记》向以怪诞与想象奇特著称,但是通过上文分析我们却发现,它的怪诞与想象并不是脱缰的野马,而是始终植根于现实生活与孕育它的文化土壤,不过它不是机械的模仿,而是对其进行创造性的发挥,从而使沉寂的文化基因焕发出异样的迷人光彩。

参考资料:

《西游记》《舍利护多罗》