瓒字取名的寓意,瓒的意思?

意思质地不纯的玉。

瓒,现代汉语规范二级字,普通话读音为zàn,最开始见于商朝金文时代。六书中属于形声字。“瓒”的基本含义为质地不纯的玉;引申含义为古代祭祀时用的玉勺子,“瓒”字多用作古礼器。

字源演变

瓒字初见于商朝金文时代,最终逐渐演变成楷书体简化版的“瓒”。其字源演变图如下:

瓒的字源演变图

姐弟相同的名字大全?

瑞珍(女孩名) 瑞宝(男孩名)起名寓意珍宝

舒欢(女孩名) 舒畅(男孩名)起名寓意欢畅

嘉凯(男孩名) 嘉旋(女孩名)起名寓意凯旋

润晴(女孩名) 润朗(男孩名)起名寓意晴朗

煜真(女孩名) 煜实(男孩名)起名寓意真实

颀秀(女孩名) 颀伟(男孩名)起名寓意秀伟

文聪(男孩名) 文慧(女孩名)起名寓意聪慧

怀瑾(女孩名) 握瑜(男孩名)起名寓意怀瑾握瑜

澧源(女孩名) 澧泉(男孩名)起名寓意源泉

欣怡(女孩名) 欣然(男孩名)起名寓意怡然自得

瓒文(女孩名) 瓒博(男孩名)起名寓意博文

琸雅(女孩名) 琸量(男孩名)起名寓意雅量

嘉音(女孩名) 嘉乐(男孩名)起名寓意音乐

嘉宝(女孩名) 嘉贝(男孩名)起名寓意宝贝

皓洁(女孩名) 皓白(男孩名)起名寓意洁白

闳俊(男孩名) 闳丽(女孩名)起名寓意俊丽

琪花(女孩名) 琪树(男孩名):取花树

青波(女孩名) 青涛(男孩名)起名寓意波涛

瑞雪(女孩名) 瑞冰(男孩名)起名寓意字义相近。

舒雅(女孩名) 舒致(男孩名)起名寓意雅致

旭月(女孩名) 旭日(男孩名)起名寓意日月

雅智(男孩名) 雅慧(女孩名)起名寓意智慧

佳美(女孩名) 佳言(男孩名)起名寓意美言

钟灵(女孩名) 钟毓(男孩名)起名寓意钟灵毓秀

睿敏(女孩名) 睿聪(男孩名)起名寓意聪敏

嘉文(女孩名) 嘉武(男孩名)起名寓意文武

宏文(女孩名) 宏静(男孩名)起名寓意文静

琪花(女孩名) 琪树(男孩名):取花树

瑞雪(女孩名) 瑞冰(男孩名)起名寓意字义相近。

钟灵(女孩名) 钟毓(男孩名)起名寓意钟灵毓秀

睿敏(女孩名) 睿聪(男孩名)起名寓意聪敏

瓒文(女孩名) 瓒博(男孩名)起名寓意博文

琸雅(女孩名) 琸量(男孩名)起名寓意雅量

嘉音(女孩名) 嘉乐(男孩名)起名寓意音乐

嘉凯(男孩名) 嘉旋(女孩名)起名寓意凯旋

嘉文(女孩名) 嘉武(男孩名)起名寓意文武

(女孩名) 嘉贝(男孩名)起名寓意宝贝

青波(女孩名) 青涛(男孩名)起名寓意波涛

舒欢(女孩名) 舒畅(男孩名)起名寓意欢畅

皓洁(女孩名) 皓白(男孩名)起名寓意洁白

闳俊(男孩名) 闳丽(女孩名)起名寓意俊丽

宏文(女孩名) 宏静(男孩名)起名寓意文静

润晴(女孩名) 润朗(男孩名)起名寓意晴朗

(女孩名) 舒致(男孩名)起名寓意雅致

旭月(女孩名) 旭日(男孩名)起名寓意日月

雅智(男孩名) 雅慧(女孩名)起名寓意智慧

佳美(女孩名) 佳言(男孩名)起名寓意美言

煜真(女孩名) 煜实(男孩名)起名寓意真实

瑞珍(女孩名) 瑞宝(男孩名)起名寓意珍宝

颀秀(女孩名) 颀伟(男孩名)起名寓意秀伟

文聪(男孩名) 文慧(女孩名)起名寓意聪慧

怀瑾(女孩名) 握瑜(男孩名)起名寓意怀瑾握瑜

澧源(女孩名) 澧泉(男孩名)起名寓意源泉

欣怡(女孩名) 欣然(男孩名)起名寓意怡然自得

如心 如意取自称心如意

筱宥 筱冉(好听优雅的名字,可爱漂亮的女孩)

汀嫣 汀雨(取自烟雨霏霏的谐音,孩子们命中缺水,所以用汀,希望她们长大做优雅浪漫的漂亮女孩)

荷音(莲和荷都是同一种花,希望她们不论在何时何地都不会忘记自己的姐妹)

莫黎 莫琪(取自莫离莫弃的谐音,希望宝贝一生一世团结一心)

子茉 子萱(茉莉和萱草,代表纯洁和母爱,感谢她们伟大的母亲!)

见日 见月(一日一月,必将闪烁耀眼)

雾波 雾澜(希望她们一生无波澜大浪,平平安安)

婷蔓 嫣蔓(婷和嫣都是希望她们将来漂漂亮亮)

可馨 可薇(漂亮聪颖的如花女孩)

馨彤 馨媛(美好可爱的意思)

婧瑶 婧琪(有才的细腻美玉)

梦怡(纯洁高贵的宝宝)

莫失 莫忘(是一首很好听的歌,希望两个女孩永远不会忘记彼此,也取自失望的谐音,寄托了父

母不希望她们让爸爸妈妈失望的心)

珺婷 珺妍(可爱俏皮而活泼的漂亮女孩)

彦菲 宸菲(有才学德行的大家闺秀)

知霜 知霖(霜霖般清冽可人的女孩儿)

明歆 明玥(喻歆玥是古代一个美女的名字,希望两个宝贝能像她一样聪明漂亮)

冰玉 雪颜(希望她们有冰雪般的美丽容颜,冰雪玉颜)

娜晶 娜莹(娜是苗条美丽的意思,晶莹似水的女孩最美)

息衍 息瞳(取自眼瞳的谐音,希望她们能保护好这清澈明丽的眼睛)

集莹 映雪(集莹映雪是刻苦学习的例子哦,希望宝贝不仅漂亮,而且聪慧)

梓琦 梓瑶(琦和瑶都是美玉的意思,希望她们似美玉一般俏丽细腻)

美仑 美奂(美仑美奂的姐妹俩)

丹琴 丹笛(一通古琴一通笛)

纾萌 纾菡(字形很相似,很好听,而且寓意温柔美丽)

本均 本匀(取自相近的词语均匀,代表爸爸妈妈给她们的爱都是一样的,都希望她们快乐成长)

允贤 (蛮哈韩的名字)

√关羽的武功那么厉害,他的师父是谁?——谈谈三国时期的骑兵

原创不易,请勿盗文,违者必究

本账号系网易新闻&网易号“各有态度”签约账号

文/(写文章必须12345的)赖正直

通观《后汉书》、《三国志》中大小战争的记载,随处可见骑兵的身影。争霸的群雄也大多重视骑兵部队的建设,董卓、吕布、公孙瓒、张燕等都以骑兵作战见长,袁绍那种拥有“精卒十万,骑万匹”的土豪也不用说了,就连刘虞、陶谦这样实力相对较弱的军阀,手下也有不少骑兵。

《后汉书·刘虞传》载:“(刘)虞乃使数千骑就(刘)和奉迎天子。”《三国志·陶谦传》注引《世语》载:“(曹)嵩在泰山华县。太祖令泰山太守应劭送家诣兖州,劭兵未至,陶谦密遣数千骑掩捕。”刘虞、陶谦都有着数千人规模以上的骑兵部队,只是他们政治军事能力有限,未能充分发挥这些骑兵的作用罢了。

骑兵在三国历史演进过程中扮演重要角色,是个值得关注的问题。以下我们就来谈谈三国时期的骑兵。内容比较多,我们分几集来谈。

东汉以前的骑兵战术

最早的骑兵来源于游牧民族的生活方式,中原农耕文明的政权早期没有整建制的骑兵部队,野战主力是步兵和车兵。战国时期赵武灵王“胡服骑射”,模仿北方游牧民族进行军事改革,组建了具有一定规模的骑兵部队。

“胡服骑射”一词表明,当时北方游牧民族(主要是匈奴)骑兵的武器主要是弓箭(而不是刀、矛)。其传统习惯的战术是一边骑马奔驰一边射箭伤敌,“利则进,不利则退,不羞遁走”,一般不会进行冲锋肉搏、短兵相接的战斗。

匈奴人以骑射为主要战术,与几个因素有关:

1.匈奴人射箭狩猎的生活习惯。《史记·匈奴列传》记载匈奴人的生活习惯“儿能骑羊,引弓射鸟鼠;少长则射狐兔,用为食。士力能弯弓,尽为甲骑。”射箭是匈奴人最基本的生存技能和生活方式,这不能不影响到他们的战斗方法。对于匈奴人来说,战争不外乎是一场规模更大的狩猎,他们用的武器自然是最擅长的弓箭。

2.马鞍、马镫等马具尚不完善。马鞍、马镫是全套马具中继马嚼和缰绳之后的重要发明。马鞍、马镫何时被运用于骑兵装备,目前还有争议,但在匈奴势力最盛的战国、秦、西汉时期,匈奴人就算有马鞍和马镫,也是很不完善的。没有完善的马鞍和马镫,匈奴人在马背上保持平衡的难度很大,不能适应冲锋的高速度带来的惯性,也无法在马背上用刀、矛等武器做出捅、刺、砍、劈等剧烈的格斗动作。大多数匈奴人的战法是先骑马奔驰,找到一个合适的距离和角度,然后放慢速度弯弓射箭,进行远距离攻击,因而难度相对较小。

3.匈奴人的政治体制。与中原汉族政权相比,匈奴国家的一大特征在于中央集权程度比较低,匈奴单于实际上只是各大部落联盟的盟主,不像中原皇帝那样拥有绝对的政治权威,对下属酋长、将领、士兵的控制力其实是比较弱的。因此,匈奴单于和将领一般不会命令士兵去从事过于危险的行动,他们的做法一般是远距离射箭伤敌,避免肉搏、硬碰硬,使己方伤亡趋于最小。

《史记·匈奴列传》记载匈奴人的作战方式:“故其战,人人自为趣利,善为诱兵以冒敌。故其见敌则逐利,如鸟之集;其困败,则瓦解云散矣。”这表明匈奴人的战斗是以单兵或小股部队为单位的。在汉武帝大举远征匈奴之前,匈奴人从未与中原政权的军队进行过正面决战,更没有对城池、堡垒进行硬攻、攻坚,汉高祖刘邦被包围在白登山,匈奴人并未对白登山进行强攻,也可印证匈奴人的作战方式主要是小股骑兵游击骑射,而不是组成庞大的骑兵方阵进行冲锋或正面对抗。

匈奴的骑射战术对中原骑兵的影响很大。“胡服骑射”一词已表明中原政权在组建骑兵之初就在学习匈奴的骑射战术。《后汉书·匈奴传》载汉文帝“赫然发愤,遂躬戎服,亲御鞍马,从六郡良家材力之士,驰射上林,讲习战阵。”汉文帝决心打败匈奴,采取的措施是“驰射上林”,也就是学习匈奴的骑射战术。

《上林苑》驯兽图局部

汉武帝即位之初组建了“期门军”,“八九月中,与侍中、常侍、武骑及待诏陇西、北地良家子能骑射者期诸殿门,故有‘期门’之号自此始。”汉武帝还宠信从匈奴返回、熟知匈奴骑射战术的骑将韩嫣(韩王信曾孙),表明汉武帝的思路和汉文帝如出一辙:要打败匈奴就必须学习匈奴的骑射战术。汉武帝时的名将李广因擅长骑射而被当时人视为传奇般的英雄,可见当时人普遍推崇骑射,并以此作为骑兵的主要战术。

汉末三国的“突骑”

然而,中原人真的能够依靠学习匈奴的骑射战术来打败匈奴吗?答案是不能。

道理很简单,匈奴人的骑射战术来源于他们的生活方式,而中原人再怎么学也不可能比匈奴人更优秀。这是就整体而言,实际上中原人中也可能会有李广那样个别的骑射天才。但李广的骑射之术过于出众,他手下的士兵完全跟不上他的节奏,李广打仗更多的是依靠他的个人魅力和个人战斗力,这种极富争议的战斗风格,最后的结局是败多胜少。

直到卫青、霍去病登上历史舞台,创造性地进行军事改革,发明了克制匈奴骑射战术的方法——骑兵集群冲锋,才打破了匈奴人的战术优势,使彻底击败匈奴成为可能。

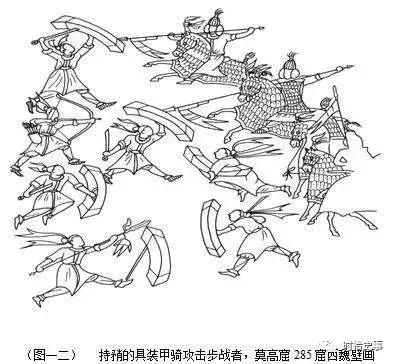

元代出土马鞍

典型战例是元狩四年(前119年)汉军对匈奴的规模最大的一次远征,卫青、霍去病各率五万骑兵出击,搜寻远在漠北的匈奴军队主力。匈奴单于知悉汉军动向后,决定趁汉军远来疲惫之际,正面迎击汉军。卫青“纵五千骑往当匈奴,匈奴亦纵可万骑”,时近黄昏,“会日且入,大风起,砂砾击面,两军不相见,汉益纵左右翼绕单于”,两军在黑夜和风沙中混战,最后汉军占据优势,匈奴单于脱逃。第二天汉军检查战果,“捕斩虏首万余级”。同时,霍去病所部与匈奴左贤王部遭遇,斩首更是达到七万余级,但具体战斗细节不详。经此一战,匈奴骑兵精锐丧失殆尽,再也无力大举进犯,汉朝掌握了战争的主动权。

此战匈奴之所以失败,在于卫青使用了骑兵集群冲锋的战术。这一时期的史书中记载骑兵冲锋往往用“纵”这个词,意思是放纵战马以最快的速度冲击对方,既能杀伤敌方兵力,又能打乱敌方阵型,对步兵尤其具有杀伤力和震慑力。所以凡是看到这一时期史书中记载有骑兵以“纵”的方式交战的,就是使用了骑兵冲锋战术。

汉军骑兵冲锋的作用在于,充分利用骑兵的机动性,迅速与匈奴人接近,使其无法发挥骑射优势。同时匈奴单于决策失误,决定正面迎战,客观上配合了汉军的冲锋,再加上遇到风沙,又是夜晚,种种战斗条件均不利于匈奴骑兵开弓射箭,终于战败惨亏。

骑兵集群冲锋战术在两汉时期得到充分发扬,并出现了专门用于冲锋的骑兵——突骑。“突骑”一词最早见于《汉书·晁错传》晁错《言兵事疏》中提到:“若夫平原易地,轻车突骑,则匈奴之众易挠乱也”。颜师古在注《汉书》时解释:“突骑,言其骁锐可用冲突敌人也”。可见,突骑是冲锋骑兵的专用名称。

汉光武帝刘秀在平定天下时,就大量使用了幽州突骑。幽州地近匈奴、乌桓、鲜卑等游牧民族,且盛产马匹,这里的人多精于骑术,所以幽州能够组织起规模较大而战斗力较强的突骑兵。刘秀的骑将有吴汉、耿弇、寇恂、景丹等人。吴汉虽是南阳人,但亡命幽州,长期在渔阳、上谷贩马,耿弇的父亲曾任上谷太守,景丹曾任上谷长史,而寇恂本人就是上谷人,他们在幽州的生活经历使他们精通骑兵战法,故能统率突骑兵辅佐刘秀驰骋天下。

《后汉书》记载,景丹带领渔阳、上谷突骑兵归附刘秀后不久,就参与了攻打王郎的战斗,“(景)丹等纵突骑击,大破之,追奔十余里,死伤者纵横。(景)丹还,世祖谓曰:‘吾闻突骑天下精兵,今乃见其战,乐可言邪?’”可见,在东汉尚未建立之前,幽州突骑就是时人眼中的“天下精兵”了。

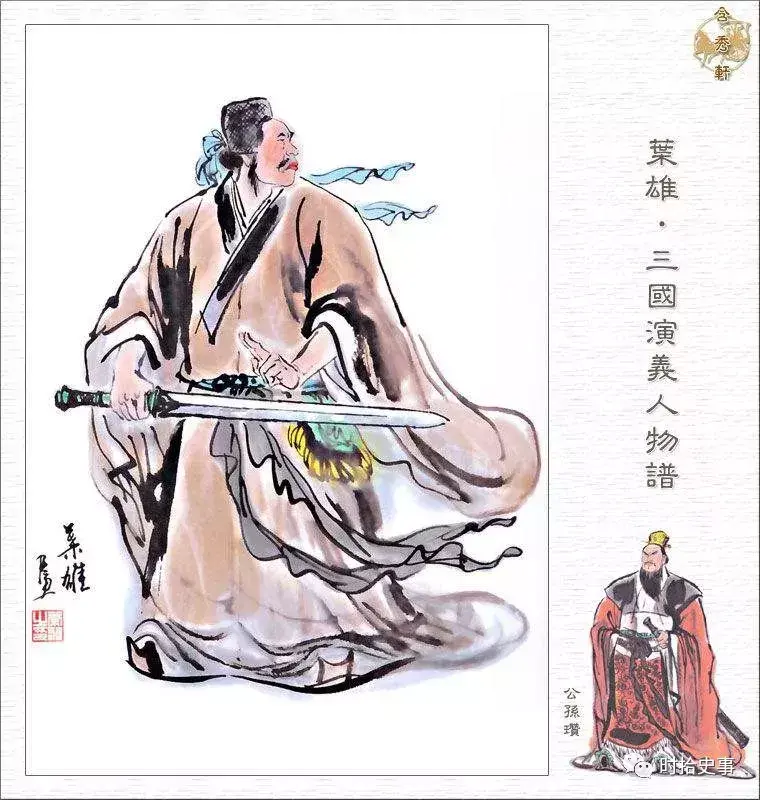

直到东汉末年,幽州突骑仍是活跃在战场上的精锐部队。汉末三国统率幽州突骑最有名的将领,大概就是公孙瓒了。

公孙瓒是幽州辽西郡令支县人,历任郡吏、辽东属国长史、降虏校尉、奋武将军,长期统率幽州突骑兵与鲜卑、乌桓等游牧民族势力作战,组织了一支数量庞大而战斗力强悍的骑兵部队,而且积累了骑兵作战的丰富经验。

鲜卑、乌桓骑兵的作战方式与匈奴骑兵不同,他们不仅善于骑射,而且也吸取了匈奴人的教训,对骑兵冲锋战术也颇为在行。“乌桓突骑”(也写作“乌丸突骑”)是当时有名的精锐部队,东汉时期朝廷多次征调乌桓突骑到西北讨伐羌人和凉州叛军。袁绍军队中还设置有专门统领乌桓突骑兵的“乌桓突骑督”一职(牵招曾任此职)。

然而强中更有强中手,公孙瓒的厉害之处就在于,他在长期的战斗实践中摸索出了一套对付鲜卑、乌桓骑兵冲锋的战术。

《三国志·公孙瓒传》载,公孙瓒任辽东属国长史时,“尝从数十骑出行塞,见鲜卑数百骑,瓒乃退入空亭中,约其从骑曰:‘今不冲之,则死尽矣。’瓒乃自持矛,两头施刃,驰出刺胡,杀伤数十人,亦亡其从骑半,遂得免。”

公孙瓒敢以数十骑兵就出塞巡行,表明他已熟练掌握一套以少数骑兵反制敌方大量骑兵冲锋的战术,而且公孙瓒还有秘制的独门兵器——两刃矛。

骑兵冲锋时普遍使用的武器是刀或矛,一般的刀或矛都是一端施刃,而公孙瓒匠心独运,发明了前后两端加装尖刃的矛,其长处是便于前后左右来回出击,甚至抡舞成圆,护卫全身,有利于在被包围的处境下有效周密防御并伺机突围,可谓是以少敌多的奇门神器。由此可见,公孙瓒不仅精于骑术,而且武艺也十分高强,尤其擅长在马上用矛格斗。

公孙瓒在幽州与鲜卑、乌桓相杀十余年,由于掌握了反制鲜卑、乌桓骑兵冲锋的战术,打得鲜卑、乌桓都心服口服。《三国志·公孙瓒传》载,“鲜卑惩艾,后不敢复入塞”,“乌丸贪至王率种人诣瓒降”。公孙瓒威震塞北,实力完全压倒幽州牧刘虞,这使得公孙瓒能够举幽州之力南下争夺冀、青、兖州,成为称霸一方的乱世枭雄。

公孙瓒虽然最后被袁绍打败,但他培养了两名善于统领骑兵的名将——关羽、赵云,他的突骑战术并未失传,而是通过关羽由曹操军队所继承,成为曹操能够在劳师远征的情况下仍然能够一举击败乌桓突骑大军的秘诀。

关羽的骑兵战术

刘备早期的军队虽然规模不大,但有一定数量的骑兵。《三国志·先主传》载,在刘备出兵援救徐州陶谦时,“先主自有兵千余人及幽州乌丸杂胡骑。”这些乌丸杂胡骑兵无疑是来自公孙瓒的配给,他们是刘备军队中少有的精锐,能统率这些精锐的只能是刘备集团中地位仅次于刘备本人、且武艺和骑术均属上乘的关羽。

《三国志·温恢传》载,温恢称“关羽骁锐,乘利而进,必将为患。”“骁”的本义是骏马,“骁锐”通常是用于称赞骑兵,“乘利而进”则是与匈奴人“利则进,不利则退”类似的骑兵游击战术。温恢的话是形容关羽的骑兵战斗力很强,迟早会成为曹操的祸患。

《三国志·李通传》载,“刘备与周瑜围曹仁于江陵,别遣关羽绝北道。”关羽能够长途迂回到敌军后方断其归路,其部队的机动性必然较强,所以他率领的这支别动队很可能是一支骑兵部队。

赵云也曾经为刘备“主骑”。这里的“主骑”是名词还是动词,存在争议(如是名词,则赵云是一名主力骑兵,如是动词,则赵云是一名骑兵指挥官),这里姑且按照动词来理解,即赵云也率领一支骑兵部队。但赵云所领的骑兵不仅数量较少,而且主要是担任贴身侍卫刘备的职能。

《三国志·先主传》载,曹操东征刘备时,“候骑卒至,言曹公自来。备大惊,然犹未信。自将数十骑出望公军,见麾旌,便弃众而走。”当阳之战时,“先主弃妻子,与诸葛亮、张飞、赵云等数十骑走。”可见刘备身边时常有数十骑紧紧跟随不离,赵云“主骑”时所领的骑兵,大概就是这一支侍卫骑兵。

与赵云的侍卫骑兵相比,关羽统率的则是野战骑兵。《三国志·武帝纪》载,白马之战时,“公乃引军兼行,趣白马,未至十余里,(颜)良大惊,来逆战。使张辽、关羽前登,击破,斩(颜)良。”颜良、文丑皆是袁绍的骑将,率领着骑兵部队。张辽、关羽能够向颜良的骑兵发起冲锋(即“前登”),说明他们率领的也是骑兵。曹操手下善于统率骑兵的将才众多,而关羽以降将身份能够成为骑兵将领,说明他指挥骑兵作战的能力出类拔萃,优于众人,因此得到曹操的特别赏识。

曹操果然没看错人,关羽没有辜负曹操的期望。《三国志·关羽传》载,“(关)羽望见(颜)良麾盖,策马刺良于万众之中,斩其首还,(袁)绍诸将莫能当者,遂解白马围。”这表明关羽不仅善于管理和指挥骑兵,而且其本人的骑术和马上战斗能力也很强。尤其值得注意的是,关羽杀颜良是刺死的,所以,他用的并不是民间传说的青龙偃月刀,而是与公孙瓒类似的矛。

关羽和公孙瓒颇有渊源。关羽早年曾与刘备一起投奔公孙瓒,据《三国志·关羽传》,关羽最早成为统兵将领,登上政治舞台,是在刘备任平原相的时候,“先主为平原相,以(关)羽、(张)飞为别部司马,分统部曲。”而刘备出任平原相,就是在投奔公孙瓒之后,因数有战功而得到公孙瓒上表荐任的。

为什么关羽在投奔公孙瓒之后就开始崭露头角呢?原因之一,就是关羽在公孙瓒手下学会了其独特的以少胜多的突骑冲锋战法,进而以此本领成为刘备集团的骨干成员。

关羽能够骑马穿过敌方大军,用矛刺死颜良,很明显用的就是这种以少胜多的突骑冲锋战法,而且他使用的武器是矛,这和公孙瓒率领数十骑兵用双刃矛突破数百鲜卑骑兵包围的辉煌一役何其相似!说不定,关羽刺死颜良所用的矛,就是公孙瓒亲手传授的双刃矛!

关羽归降曹操后之所以受到特别的赏识和重视,不外乎是曹操知道关羽掌握着公孙瓒传授的独门突骑战术,而后来关羽回归刘备,曹操并不刻意挽留,则是因为关羽已将公孙瓒的突骑战术传授给了张辽,此时关羽对曹操而言不再是“刚需”了。

怎么知道关羽将突骑战术传授给了张辽呢?

第一,关羽和张辽是并州同乡,私交密切,两人日常聊天吹牛,相互教几招独门秘技,很正常。

第二,从斩颜良一战来看,张辽和关羽共同率领骑兵冲锋,说明张辽此时和关羽使用的是同一类型的骑兵战术。

第三,后来曹操远征乌桓时,“(张)辽劝太祖战,气甚奋,太祖壮之,自以所持麾授辽。遂击,大破之,斩单于蹋顿。”张辽为什么这样有把握打败乌桓骑兵?就是因为公孙瓒专克乌桓骑兵的战术已经通过关羽传到了张辽手上,所以张辽自信稳操胜券。果然,公孙瓒的独门秘技是克死乌桓骑兵的天敌,张辽也像关羽一样上演了一出于万军之中取上将首级的戏码,阵斩乌桓单于蹋顿。张辽斩蹋顿用的武器,大概也是双刃矛吧!

第四,再后来,合肥之战,孙权十万大军围攻合肥,“(张)辽夜募敢从之士,得八百人,椎牛飨将士,明日大战。平旦,辽被甲持戟,先登陷陈,杀数十人,斩二将,大呼自名,冲垒入,至权麾下。权大惊,众不知所为,走登高冢,以长戟自守。辽叱权下战,权不敢动。”从张辽“先登陷阵”、“冲垒入,至权麾下”来看,他用的就是突骑冲锋的战法,只有骑兵发动冲锋才有可能在较短时间内突破敌军的层层防线直取敌军主将。张辽这种以少胜多的突骑战法,仍然可以看到公孙瓒以数十骑突破鲜卑数百骑包围的战法的影子。不过,张辽是八百破十万,战绩远比公孙瓒更为耀眼。当然,公孙瓒面对的是精悍的鲜卑骑兵,而张辽面对的孙权大军是以步兵为主,两者难以直接比较。但张辽骑兵冲锋用的已不是公孙瓒的矛,而是戟,这说明张辽并不拘泥于关羽传授的公孙瓒式战法,而是在其基础上加以改进,已经自成一家了。

公孙瓒不仅是关羽的师父,而且也是张辽的间接传艺之师呢!

说到这里,有读者会问,你把公孙瓒吹得这么厉害,他为什么会被袁绍打败?那袁绍还不得牛上天了?

欲知答案如何,请看下集。

参考资料

【西汉】司马迁:《史记》,中华书局2000年版。

【西晋】陈寿:《三国志》,中华书局2000年版。

【南朝宋】范晔:《后汉书》,中华书局2000年版。

卢弼:《三国志集解》,中华书局2012年版。

方诗铭:《论三国人物》,上海古籍出版社2006年版。

王兆春:《中国军事科技通史》,解放军出版社2010年版。

李硕:《南北战争三百年:中国4-6世纪的军事与政权》,上海人民出版社2018年版。

指文烽火编委会:《战场决胜者:冷兵器时代》,中国长安出版社2017年版。

作者简介

赖正直,男,80后,南蛮,刑事法官,法学博士。原本爱读史书,为稻粱谋选择了法律专业。法学和史学其实有不少相似之处,比如都重视证据,都是在利用残缺的不完整信息拼接还原已经过去的事实真相,因而在写文章时常常会有把历史事件当作悬案来查的感觉。著有《机能主义刑法理论研究》、《毒品犯罪案件证据认定的理论与实务》等书。

目前的小目标是写一部历史小说。

往期目录

中世纪的奇葩性生活

教科书为何称他“民族英雄”

埃及人在修金字塔,中国人在做什么?

日本人的起源是哪里?

被邀请出席新中国开国庆典的帮会大佬

新疆是先有了汉族还是维族

死人是怎么结婚的?——聊聊冥婚

抗日战争中,蒋介石是怎么失去南京的呢

投稿请发historytalking@outlook.com(有偿)