商行名称大全简单大气,晋商十大著名商号号称?

1.广升药店

山西省太谷县广升药店的前身是广盛药铺,约创办于明代嘉靖年间。广盛药铺原是到太谷县行医的某大夫开办,后被当地地主杜氏所侵吞。清朝嘉庆年间,药店改组,新增姚聚等人入股,药店遂更名为广升(聚记)药店。

2.六必居酱园店

六必居酱园店设在北京,相传创自明朝中叶,挂在六必居店内的金字大匾,相传是明朝大学上严嵩题写。六必居原是山西临汾西社村人赵存仁、赵存义、赵存礼兄弟开办的小店铺,专卖柴米油盐。俗话说:“开门七件事:柴、米、油、盐、酱、醋、茶。”这七件是人们日常生活必不可少的。赵氏兄弟的小店铺,因为不卖茶,就起名六必居。

3.协同庆票号

该号财东是榆次聂店王家和平遥县王智村米家,咸丰六年(1856)创立于平遥南大街。协同庆票号最初资本仅3万6千两,而先已开办之大票号资本少则十几万两,多则二十几万两。尽管如此,协同庆且“以区区万金,崛起于咸丰末叶”。著名票号商李宏龄认为:这是因为“得人独胜者,厥惟协同庆一业”。

4.合盛元票号

原为茶庄,道光十七年(1837)改为票号,财东是祁县荣任堡郭源逢和祁县城关张廷将(大盛魁商号创办人张杰后裔)。合盛元最初股金白银为六万两,总号设在祁县城内西大街西廉巷。首任经理梁寿昌,先后在北京、天津、太原、奉天(沈阳)、营口、安东(丹东)、西安、开封、上海、安庆、汉口等城市设庄。随着业务的发展,股金发展到10万银两。到19世纪80年代后又发展到5O万两,公积金650万两,加上吸收的存款,周转资金可达1OOO万两。

万字开头的店铺名字?

万家乐饮食店。

万佳超市。

万家窗帘店,万艺发型。

万福商行。

万情花店。

万干植物店。

万里商店。

万福里商店。

万红食店。

万行加油站。

万恒商行。

万远汽车配件。

万达茶烟酒商行,万索商店,万圣炸鸡薯条店。

万萌萌儿童服装店。

万科汽车配件店。

万星家具电器商店

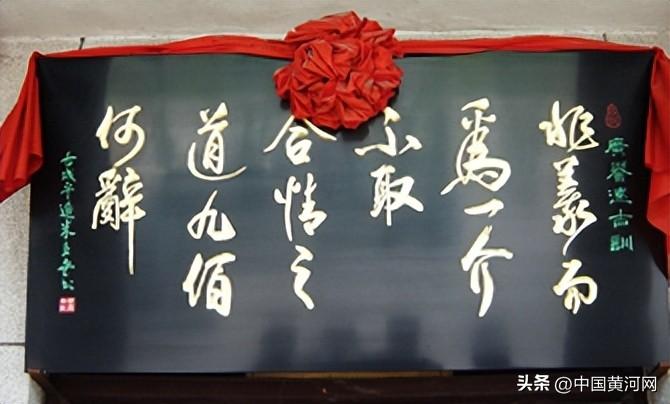

√晋商十二大老字号(五)

晋商的字号是晋商的主体,是晋商的组织细胞。在三晋大地这块古老而又神奇的土地上诞生的晋商称雄于商界,促进了商业的繁荣,涌现了一批又一批著名商号。它们或历经百年以致几百年沧桑,至今还熠熠生辉;或如保晋矿务公司、汾阳义泉泳酒坊、大同恒丰铁厂等,后来已发展演变为现代的大型企业;有些字号曾名噪一时,但后来已消失在历史的变迁中。我们从中撷取一些呈现给大家,其中的经验教训、荣辱成败,大家细细评鉴。

09. 太谷广誉远

广誉远创建于明代嘉靖年间,至今已经走过了400多年的风雨历程,它的发展脉络可以说是整个晋商发展的缩影。

明代嘉靖二十年(1541年),山西襄垣籍郎中(佚名)行医于太谷,经常出入官宦富商人家,由于医术高超,就医者众多,遂于太谷城内钱市巷开设了广盛号药铺,悬壶济世,治病救人,并兼售自行配制的各种成药,声名远播。

太谷阳邑有一位姓杜的官绅,在太谷颇有名望,权势很大,与郎中关系甚密。老郎中年近八旬时,因无儿无女,后继乏人,遂将经营了数十年的药铺以300两白银的价格转让给杜氏。不久,老郎中去世,杜氏就进一步扩充资本,规模显著扩大。

清朝中叶,晋商重心转移到了晋中一带,豪商巨贾云集,号称海内最富。在这样的背景下,广盛号家庭药铺经营方式已越来越不适应形势发展的要求。

清代嘉庆十三年(1808年),广盛号进行了改组,字号改为“广盛聚”,又称“广盛药店聚记”,招入了姚聚上、武隶秀、程克明等5家的资本,由独资转为合资,资金总额为6200两白银。

合资以后,虽仍以杜氏资金最多,但由于姚聚上为官僚出身的乡绅,遂被推选为当家(即资方代表)。

此后,广盛聚经营范围、经营规模日渐扩展。

首先在湖北汉口、河南怀庆两地设立分号,实现了由家庭药房到面向市场的药材业批发商的变革。

据清嘉庆十五年(1810年)广盛聚的账面记载,两分号的存货额已达到白银5500余两,占其资本总额的61.6%。其次,广盛聚在重点经营批发药材商业的同时,也十分注重手工业制药的拓展,扩大了汤剂饮片和丸散膏丹的炼制,当时已经有了麝雄丸、玉枢丹、千金散等十余种成药,特别是龟龄集、定坤丹在当时已经享誉全国。

广盛聚经历了70年的发展,生意兴隆,财源茂盛,获得了巨额的利润,仅其采取开股形式分去的红利就达257261两白银,相当于资本的42.9倍。按当时的价格计算,可购买面粉2000万斤,是10万个农民一年的总收入。

广盛聚虽然获得了巨额利润,但不用来扩大再生产,而是装进了股东的私囊。当时规定,股东的股份只能减少不能增加,这样就使流动资金匮乏,严重地影响了正常的经营活动,于是,股东们纷纷将股银抽出,其中,志泗、晋川、志远等股东一次就同时抽走股银4650两。

面对日益严重的危机,光绪四年(1878年),广升聚被迫又进行了一次大的改组,增加了申达权、秦三馀等7家新的资本,资本总额增至20000两白银,并更名为“广升蔚”,资本大权落入新股东段纯意之手。段氏一人控股30%,故身兼当家(资方代表)及掌柜二职,在广盛蔚一手遮天。

当时的二掌柜申守常以及高级技师陈永全、乔锦泉、吴会文等人都是原广升聚的业务骨干,自改组后,这些人都遭到段氏的排斥。于是,广升蔚内部形成以申、段为首的两个派系,互相倾轧,明争暗斗。

光绪十年(1884年),申守常辞去二掌柜之职,决心另起炉灶。

翌年,陈永全、乔锦泉、吴会文等人也集体退出广升蔚,并动员广升蔚的7家股东同时退股。

不久,这7家股东联络新股东共同投资成立了以申守常为首的广升药店远记,悬挂牌匾为“广升药店”,匾额上方加注“远记”二字。

因广升聚记的匾额系此样式,所以广升远仍以此样式装饰,表示其历史悠久。

此后不久,广升蔚为了和广升远抗争,由钱市巷迁址西大街路南,和广升远隔街对峙,从而拉开两广升唱对台戏的帷幕。

广升远开业后,为与广升蔚竞争,采取了3项措施:第一步是扩大资金实力。其成立时资金总额为26000两白银,至光绪十六年(1890年)第一次分红时,流动资金即达到250000两白银。

第二步是改革经营管理和发展思路,投资2.6万两白银在香港、广州、禹州、祁州、彰德、营口、济南、重庆、烟台等9处设立了分支机构,并将投资重点放在香港。香港的业务主要是进口南药,如木香、砂仁、牛黄、犀角等百余种药材原料,北运销售或自用。同时将自制的龟龄集运港后转向南洋一带销售,从这时起,远字牌龟龄集便开始出口。从光绪十一年(1885年)到1930年的46年间,广升远获得了750990两白银的丰厚利润,相当于资本金的28.9倍。

第三步是网罗和培养人才。聘请了祁县制药业的吕振音、杜存谦两位专业人士,研制成功了小儿药独立丹、抽风散。

广升蔚则在申守常离号后,很快招募益泰谦、李赞先等入股5000两,共凑足资金20000两白银,重整旗鼓与广升远展开竞争。但由于财力、物力、人力远不及广升远强大,再加上墨守成规,没有创新,故在和广升远的抗争中,始终处于下风,出现连年亏损的局面。

到光绪三十三年(1907年),大部分股东纷纷抽股。大掌柜杜汉杰为挽回残局,便请太谷绅商巨族孟广誉入股9000两,改号名为广升誉。但经营依旧没有起色,不久,孟广誉也抽身退股了。大掌柜随后又于1918年招募张尚渭、张锡玉代替了孟广誉。广盛誉也改名为“广盛誉正记”。

1931年,广升誉正记亏损额达到11000余元。次年,广升远的经理王志杰加入新股,广升誉改名为“广升裕”,并由王志杰任当家(资方代表),聘请吴华亭任总经理。从此,远、裕两号开始合作。

新中国成立后,广升誉恢复了龟龄集、定坤丹的生产。1949年,定坤丹的销量已达43000盒,超过了历史上最高年(1936年)产量的19.4%。

1955年春,两广升向国家正式提出了公私合营申请。

1955年4月1日,榆次专区公私合营太谷广誉远制药厂正式成立,不久,又划归山西省轻工厅领导,改名为山西省公私合营太谷广誉远制药厂。

1956年,创建于清同治五年(1866年)的广源兴和创建于明天启六年(1626年)的延龄堂也并入了广誉远制药厂。