史姓男孩名字大全,姓史的男孩四字名字?

史黄启圭

史黄蓣林

史黄方宇

史黄昶轩

史黄麒正

史黄溢元

史黄兴建

史黄坤哲

史黄绍懋

史黄奕燃

史黄家东

史黄嘉霄

史黄晓荣

史黄绍文

史黄佳泓

史黄皓皓

史黄锐骁

史黄冠亿

史黄泽涵

史黄小轩

史黄迦泱

史黄鹏帆

史黄庆航

史黄贝轩

史黄顺辉

史黄圣嘉

史黄灿桐

史黄庭寅

史黄佳胜

史黄传宇

史黄子涛

史黄思源

史黄浩轩

史黄胤熠

史黄鸾俊

史黄子霖

史黄峻哲

史黄政亦

史黄家豪

史黄玉鑫

姓史的取什么名字最好?

史姓,中字可选“文”“长”“云”“玉”等;末字男可用博、军、强、瑜、皓等,女可用馨、兰、芳、婕等,但一般应包含父母祖辈寄托的寓意为好。

切忌使用“克郎”“不了”“厚生”“乔乔”等怪名,风险太大!

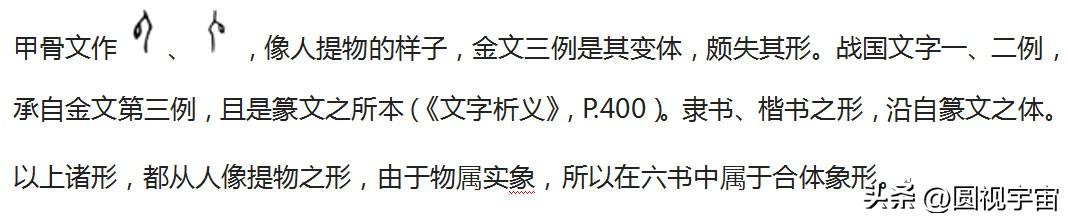

√甲骨文演义“氏”字:氏的本义是宗族的称号,是一个宗族的标志

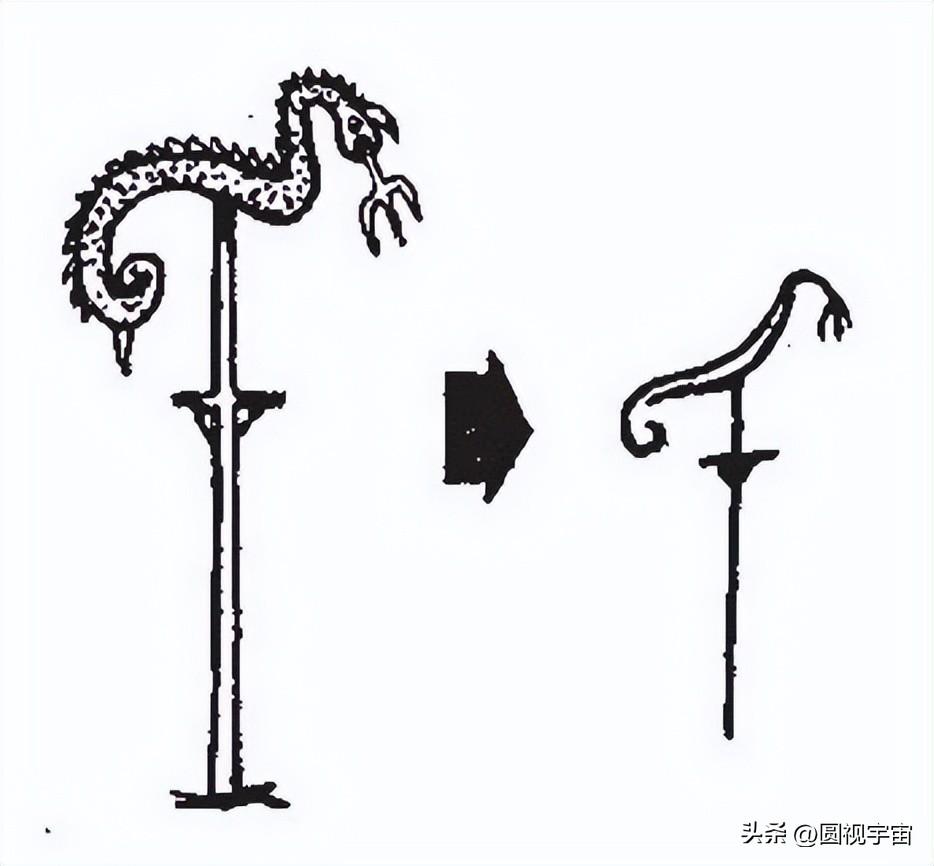

从战国文字看,“氏”字像一根木杆上面有样子怪诞的龙蛇状图腾,这是一个宗族的标志。

“氏”字的本义是“宗族的称号”。这种称号在古时只是贵族才有。

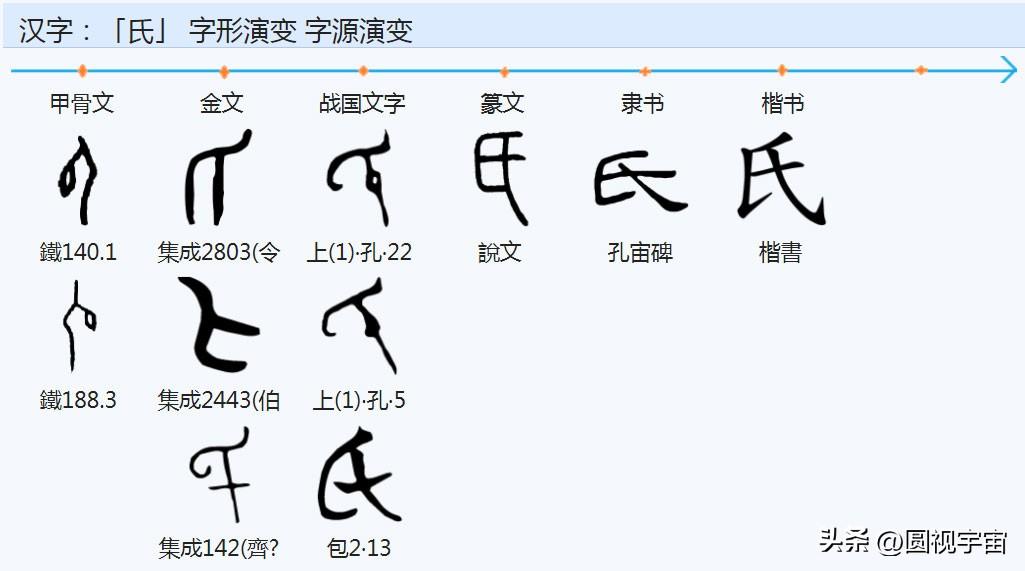

[氏]字字形演变 字源演变

[氏]字字形演变 字源演变

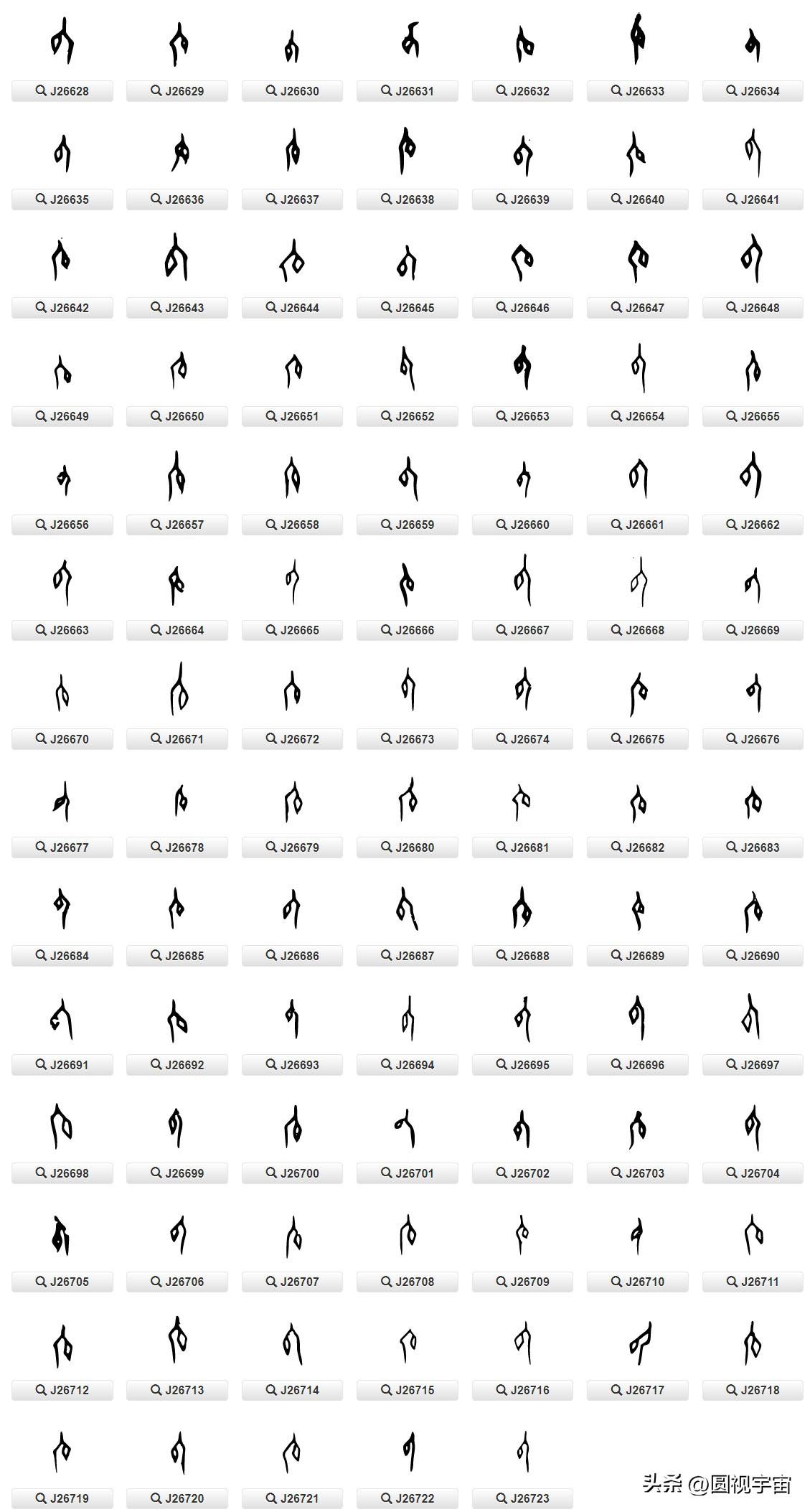

「氏」 甲骨文 字形图

「氏」 金文 字形图

「氏」 楚系简帛文字

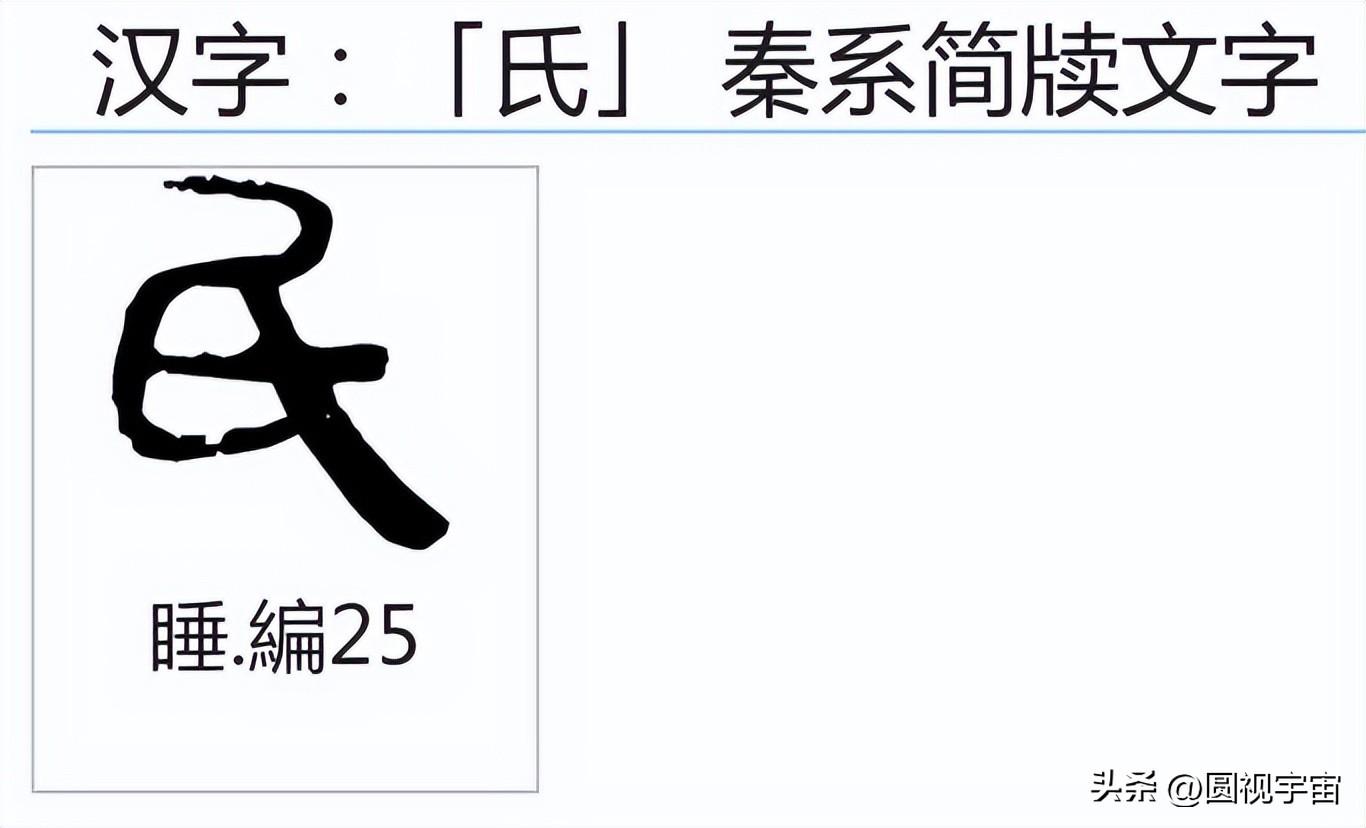

「氏」 秦系简牍文字

氏,氏族也。【白虎通】有氏者何,贵功德,下伎力,所以勉人为善也。【左传·隐八年】天子建德,因生以赐姓,胙之土而命之氏。诸侯以字为谥,因以为族。官有世功,则有官族,邑亦如之。【疏】释例曰:别而称之谓之氏,合而言之则为族。

【赵彦卫·云麓漫抄】姓、氏后世不复别,但曰姓某氏,虽史笔亦然。按姓者,所以统系百世,使不别也。氏者,所以别子孙所自出。如周姓姬氏,所以别子孙,如鲁卫毛耼邘晋应韩之分,若夫《易》云:黄帝尧舜氏作。尧舜虽非姓氏,旣是天子当一代,称曰尧舜氏,义亦通。此又不拘姓氏之例。

【柳芳·论氏族】氏于国则齐鲁秦吴,氏于谥则文武成宣,氏于官则司马司徒,氏于爵则王孙公孙,氏于字则孟孙叔孙,氏于居则东门北郭,氏于志则三马五鹿,氏于事则巫乙匠陶。 又古者贵有氏,贱无氏,故其诅辞有曰:坠命亡氏,言夺爵失国也。诅辞见【左传·襄十一年】。

又妇人例称氏。【仪礼·士昏礼】祝告妇之姓,曰某氏来归。又乐氏,津名,在郑。【左传·襄二十六年】涉于乐氏。又元氏、猗氏、卢氏、尉氏,皆县名。【广舆记】元氏属常山,今属眞定府。猗氏属河东,今属平阳府。卢氏本汉县,今属河南府。尉氏本秦县,今属眞定府。【师古·汉书注】凡地名称某氏者,皆谓因之而立名。如尉氏、左氏、缑氏、禺氏之类。 又以氏名其物。【大戴记】兰氏之根,櫰氏之苞。又姓。【吴志】有氏仪,后改姓是。又猛氏,兽名。【司马相如·上林赋】鋋猛氏。【郭璞曰】今蜀中有兽,状似熊而小,毛浅有光泽,名猛氏。

【说文】巴蜀山名岸胁之旁着欲落堕者曰氏。氏崩,闻数百里。《扬雄·解嘲》响若氏隤。按今《扬雄传》作。【玉篇】亦云:巴蜀谓山岸欲堕曰氏,崩声也。承纸切。又《元包经》剥屵氏。传曰:山崩于地也。注:屵音蔡,氏音支。与《说文》《玉篇》义同而音异。

【集韵】掌是切,音纸。姓也。义同。又【广韵】【集韵】【韵会】章移切【正韵】旨而切,音支。月氏,西域国名,在大宛西。【史记·大宛传】有大月氏,小月氏。亦作月支。 又阏氏,单于后名。【史记·韩王信传】上乃使人厚遗阏氏。【注】阏音燕,氏音支。又乌氏,县名。【史记·郦商传】破雍将军乌氏。【注】乌音于然反,氏音支,县名。属安定。【前汉·地理志】作阏氏。

【史记·货殖传】乌氏倮。【注】韦昭曰:乌氏,县名,倮,名也。索隐以乌氏为姓,非是。【广韵】子盈切【集韵】咨盈切,音精。狋氏,县名。【前汉·地理志】代郡有狋氏县。【注】孟康曰:狋音拳,氏音精。 亦作。【古今印史】,承旨切,族下所分也。古者姓统族,族统。适出继位之余,凡侧出者皆曰。故为文从侧出以见意。

【赵彦卫·云麓漫抄】如鲁卫毛耼邗晋应韩之分。谨照原文邗改邘。【史记·货殖传】乌氏倮。谨照原文鸟改乌。

常用词“姓氏”:

姓氏也指姓名,表明个人所出之家族的符号,多以远祖食邑的地名表明之。姓本起于女系,氏起于男系,其后社会渐以男子为主体,故姓亦改从男系,氏则有时反为表女子家族之用。姓氏合称,仍指姓。

▶ 南朝梁.刘勰《文心雕龙.诸子》:「唯英才特达,则炳曜垂文,腾其姓氏,悬诸日月焉。」

氏本是古代姓的分支,在母系社会,子女随母姓,后来随时间发展到父系社会后,姓则随父亲。随着同一祖先的子孙繁衍增多,这个家族往往会分成若干支而散居各处。

各个分支的子孙除了保留姓以外,另外为自己取一个称号作为标志,这就是“氏”。也就是说,姓是一个家族的所有后代的共同称号,而氏则是从姓中衍生出来的分支。

氏会随着封邑、官职的改变而改变,因此会有一个人的后代有几个氏或者父子两代不同氏。另外,不同姓之间可能会以同样的方式命氏,因此会出现姓不同而氏相同的现象。

在周朝以前,贵族除了有姓之外,还往往以国、官位为氏。而一般人没有姓,也没有氏。当时只有诸侯国的国君及其家族才有姓,而氏则是赐封了土地以后才有。

在夏商周三代,男子称氏,女子称姓。氏用来区别贵贱,贵族有氏,贫民有名无氏。姓用来区别婚姻。同姓不能通婚,姓同氏不同也不能通婚,而氏同姓不同则可以通婚。后来在中国一直保持了这种传统,同姓之人通婚被视为禁忌。直到现代,这种传统才被逐渐打破,但是许多地方民间仍然不赞成同姓通婚。

春秋战国时期,礼崩乐坏,宗法制度瓦解,姓氏制度也发生根本变革。这时氏开始转变为姓。战国以后,平民也有姓,百姓遂成为民众的通称。这反映了贵族的没落,平民地位的上升。秦汉以后,姓与氏合一,遂称“姓氏”。

据统计,中国有单姓6931个。《中国姓氏大辞典》显示,中国古今各民族用汉字记录的双字姓9012个、三字姓4850个、四字姓2276个、五字姓541个、六字姓142个、七字姓39个、八字姓14个、九字姓7个(分别为:西木感给特杜立给特、西木萨给特杜立给特、西姆萨给特杜立给特、那乌那基尔杜立给特、秃秃黑里兀惕塔塔儿、乌朗汉吉尔莫吉尔敏、奥勒特给特玛鲁基尔)、十字姓1个(即:伙尔川扎木苏他尔只多)。