瑗字取名含义,玉瑗的寓意?

玉瑗是一种地位高者召见地位低者的信物,古时凡天子召见诸侯,诸侯召见卿大夫的时候,都会命人拿着玉瑗,以为凭证。被召见者见到使者带来的玉瑗,便要立刻赶到召见者身旁听命。

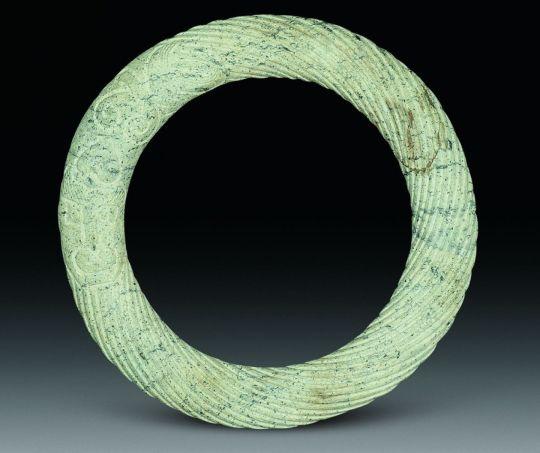

玉瑗是我国从新石器时代流传下来的一种臂饰,扁圆而有大孔,即扁圆环形。瑗同援义,其孔大,便于二人抓握相援。战国玉瑗形状与新石器时代的瑗的区别,是战国玉瑗纹饰渐多,有些作纽丝纹的玉瑗,肉部中央加厚,两边变薄,剖面如枣核形。纹饰以縠纹和云雷纹为多。也有变化成一条首尾相接的龙形或变化成筒形的。

在河南洛阳中州路春秋第三期墓出土1件由13颗大小,形状不同的小玉珠和1颗小玉〓串连而成的腕饰,出土时置于人架腕部。

瑗和媛读音一样吗?

nbsp;瑗和媛的读音不同

媛:读音为yuàn和yuán。嫒:读音为 ài 。

1.媛:美女,如:“媛(yuàn)女”,“才媛(yuàn)”;美玉,姿态美好,如“婵媛”。

2、:尊称别人的女儿。如:“令嫒”,也写作“令爱”。

名媛[ míng yuàn ]:有名的美女。 亦指名门闺秀。

婵媛[ chán yuán ]:牵连,相连。

班媛[ bān yuàn ]:指 班倢伃 。

御媛[ yù yuàn ]:北周妃嫔称号。

嫒组词:

令嫒[lìng ài]:同“令爱”。

名嫒[míng ài] :名嫒是花名,形状有菊花型、花蕾圆尖形。

√“玉壁、玉环、玉瑗、玉玦”的区别

作者--陈希民(请多关注)

“玉璧、玉瑗、玉环、玉玦”是长相类似的“古代玉器四胞胎”,令人难以分辨。

事实上,只要看清孔的大小,就能准确辩认这四种玉器。

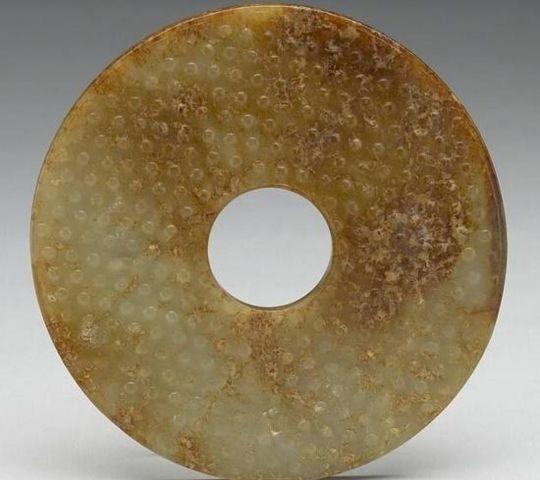

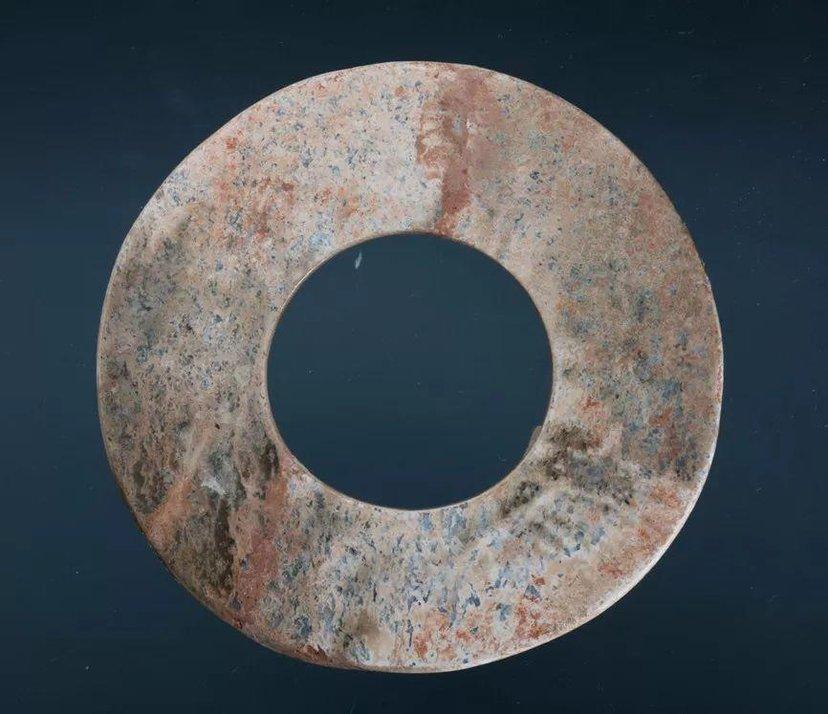

《尔雅·释器》明确指出:“肉倍好谓之璧,好倍肉谓之瑗,肉好若一谓之环。

两晋文学家郭璞注释:肉,边;好,孔。

学者邢禹疏做出了进一步解释:肉,边也,好,孔也,边大倍于孔者名璧,孔大而边小者名瑗,边、孔适等若一者名环。

肉(边)倍与好(孔),谓之壁;好(孔)倍与肉(边),谓之瑗;肉(边)好(孔)若一,谓之环。

简单来说,根据玉器的环边和中孔的关系,判断玉器种类。

环边大与中孔的(小孔)的是玉璧,环边和中孔比例相等的是玉环。

环边小与中孔的(大孔)的是玉瑗,玉玦则是环边多了一道缺口。

虽然四种玉器形制近似,但古人在使用时进行了功能细分。

玉壁:中间有圆孔的圆形片状、边宽孔小、体积大小皆有,古人用于祭天的礼器。

古人认为“天圆地方”,因此,《说文解字》曰:“璧圆像天”。

《周礼·春官·大宗伯》也载:“以苍璧礼天,黄琮礼地。”

在祭天仪式中,青玉璧是古代规格最高的玉器。

《荀子·大略》中记载:“问士以璧。”使者出使领国,需要向对方赠送“贽礼”。

象征权力的玉璧是礼仪制度中最重要的礼器,以此表现问候和敬意。

受此影响,贵族将玉璧视作特权的一部分,玉璧成为高端玉器的代名词。

在古代社交活动中,地位低的人往往向地位高的人赠送玉璧。

传递问候、效忠等信息,在此之后,互赠玉璧成为知心相交的信物。

玉瑗:召人以瑗 ;“玉瑷”古人用作请召信物、引导君王上阶之物、也作佩饰、有支援、援助的意思。

玉瑗也是一种装饰物,早期的玉瑗孔大环小,是男女皆宜的臂饰品,与现在的手镯类似。

玉瑗还是礼器,荀子曰:“召人以瑗。”君王要召见外国使节或朝廷大臣时,使者会持缓相赠。

“瑗”从字体结构上看,爰有两手共握一物的意思,有引导、扶助的意思。

玉瑗具有实用功能,汉朝时期,玉瑗平直的造型变成中间厚实、环边渐薄的枣核形状。

《说文》释义:“瑗,大孔璧,人君上除陛以相引。”。

也就是说汉朝皇帝上下台阶时,和近侍同握一块玉瑗,这样能够防止皇帝摔倒,还能体现皇家威严。

清朝文学家桂馥在《说文义证》中认为:“(玉瑗)孔大能容手”。

从侧面印证了这一说法,随着时代的发展,玉瑗的礼器功能退化,装饰功能得以放大。

经过分化发展,玉瑗演变成女性手镯和男性佩饰。

玉环:瑞玉示好 ;“玉环”古人用作信物、佩饰,“环”的意思是“还”。

玉环自出现以来,始终也是装饰性的配饰之一。

春秋战国时期,由璜、环、珑、琥、觿、珠等组成的“组佩”,受到贵族阶层的追捧。

组佩以玉环和玉璜为主体,玉质的珑、琥、觿、珠为悬饰,贵族佩戴组佩,以玉德彰显人品和权威。

“环”和“还”谐音,故而玉环是寓意美满和谐的信物。

荀子云:“反绝以环。”在古代社会关系中,一方把玉环送给另一方,表示召回绝交的人,恢复原来的关系。

当罪臣流放外地时,如果收到君王送来的玉环,说明当事人还有复见君王的机会。

玉玦:用途众多 ;“玉玦”古人配饰与耳饰的一种,环形有缺囗、满者为环、缺者为玦。

“玦”的意思是“决”决别、决断,乃遇满则缺,玉玦也是最早与文化结缘的玉器之一。

在不同时期,玉玦呈现不同的形状,发挥不同的功能。

新石器时代,成对出现的玉玦,是古代最早的耳饰。

时至战国,由于汉字中“玦”通“决”,有决断、决绝的意思。

《庄子》表示:“儒者授珮玦者,事至而断。”鸿门宴上,谋士范增“举所佩玉玦以示之者三”,暗示项羽立刻决断。

而项羽“默然不应”。《白虎通义》也认为:“君子能决断则佩玦。”汉朝时,贵族佩玦蔚然成风。

古代崇尚“以玉敛葬”,体形较大的玉玦,充当着礼器陪葬死者。

红山文化中典型的“玉猪龙”,出土时通常放置在死者的心胸处,这种似猪类龙的“兽形玦”,在当时被认为是人与神灵沟通的神器。

较小的玉玦还被嵌入死者的眼窝,达到“以玦示目”的目的。

古人认为天是圆的、青色的,故用“苍壁”祭天。

“礼仪玉器”的产生根源是奴隶社会统治阶级的礼制,主要用于古代的宗教祭祀、聘享、朝觐、军旅等活动。

按【周礼.大宗伯】记载‘以玉作六器、以礼天地四方’。

以“苍壁礼天”,“黄琮礼地”,“青圭礼东方”,“赤璋礼南方”,“白琥礼西方”,“玄璜礼北方”即以“玉壁”为六器之首……